���Ƃ̃����|�C���g

�g�̂܂��̐����̊ώ@

���g�̂܂��̐����̊ώ@

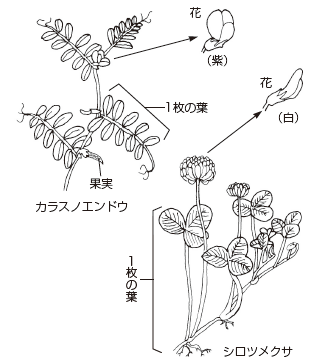

�@�Z���w�Z���ӂ̐����̊ώ@���s���C���낢��Ȑ������l�X�ȏꏊ�Ő������Ă��邱�Ƃ������������܂��B�܂��C���̊ώ@��ʂ��āC�ώ@���̑���C�ώ@�L�^�̂������Ȃǂ̋Z�\��g�ɂ������܂��B

�@�ώ@���s���O�ɂ͂��炩���߉��������Ă����܂��傤�B�����Ăǂ̂悤�Ȑ������ώ@�ł���̂��ׂĂ����C�댯�Ȑ����̗L���ƒ��ӁC�s���͈͂̎w�������߂Ă����܂��B

�@����h�����肷��悤�ȓ�����C���Ԃꂽ��Ƃ����������肷��A��������ꍇ�́C���k�ɒ��ӂ𑣂��Ă����܂��B�܂��C�P�ƍs���͂��������C���H��R����Ȃǂ̊댯�ȉӏ������炩���ߊm�F���Ă����܂��傤�B

�@���k�͊ώ@�̓r���Ő������̏W��������܂����C���̑����������C�ނ�݂ɍ̏W���Ȃ��悤�Ɏw�����܂��傤�B

�@�ώ@�́C�ȉ��̎菇�ōs���܂��B

�@�w�肳�ꂽ�ώ@�n�_�̒�����C�ǂ��Ƃɒ�������ꏊ�����߂�B

�A��O�ɏo�āC��������ꏊ�i��������C���肯�C�ӂ܂�₷���Ȃǁj�L�^����B

�B�����n�_�Ɍ����鐶���̐����������ώ@���C�L�^����B���Q���������Ŗ��O���킩��Ȃ��Ƃ��́C�����A���Đ}�ӂŒ��ׂ�B

�C�e�ǂ̋L�^���܂Ƃ߂Đ����n�}������C�������Ɛ����̎�ނ��Ƃ̊W��b�������B

�@�����Ƃ��āC1�l1��ނ̐�������������ώ@�����C�A���̏ꍇ�͂ł��邾���Ԃ̂������S�Ȃ��̂��ώ@����悤�w�����܂��傤�B

�@�������ώ@���ăX�P�b�`������ہC�u�����������邽�߂̍H�v�i���܂��ł��Ă��镔���j�����悤�B�v�ȂǂƌĂт�����ƁC���k�͉Ȋw�I�Ȏ��_�������ăX�P�b�`���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�X�P�b�`�̗���C�ȉ��Ɏ����܂��B

�X�P�b�`�̗�

�������̏����Ȑ������ώ@���Ă݂悤

�@���̊ώ@��ʂ��āC�r���̐��̒��ɂ͂ǂ̂悤�Ȑ���������̂��C���k�ɒ��ׂ����܂��B

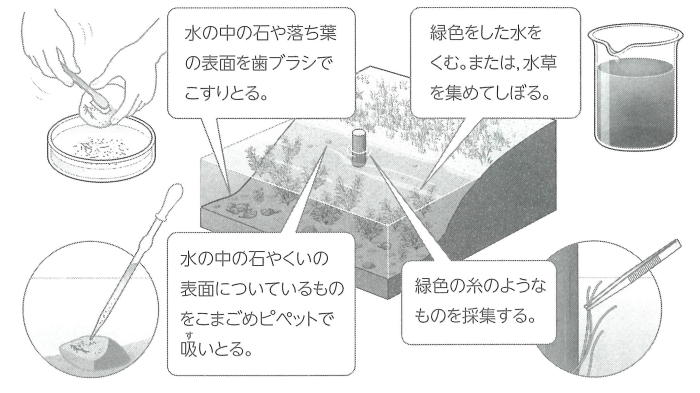

�@�܂��C�r���ȂǁC���낢��ȏꏊ���琅�ƈꏏ�ɏ����Ȑ������̏W���܂��B���k�ɍ̏W�ɍs������Ƃ��́C�K��2�l�ȏ�ōs�������C���ӂłӂ������肵�Ȃ��悤�ɒ��ӂ����܂��傤�B�܂��C�r���Ő������̏W����Ƃ��́C���S���\���Ɋm�F���C�ώ@��͂悭���悤�w�����܂��傤�B

�@�̏W�������̂��X���C�h�K���X�̏��1�H���Ƃ��C�J�o�[�K���X�������ăv���p���[�g���쐬���܂��B

�@�~�W���R�̂悤�ɁC��r�I�傫���������ώ@����ꍇ�C�����ɂ��ڂ݂�����z�[���X���C�h�K���X���g���ƁC�J�o�[�K���X�������Ă������������Ԃ���Ȃ��Ă悢�ł��傤�B�܂��C������������X���C�h�K���X��p����ƁC�������̉^���͈͂������邽�߁C�ώ@���₷���Ȃ�܂��B

�@���������v���p���[�g���������Ŋώ@���܂��B�ώ@���������ɂ��Ă͓������L�^���C�X�P�b�`���s���܂��B

�@�X�P�b�`��������́C�ώ@���������ɂǂ̂悤�ȓ����i�`�C�F�C�����Ă������C�Ȃǁj�����������k�ɍl�@�����܂��B�l�@���������e�́C�N���X�Ō݂��ɔ��\�����Ă��悢�ł��傤�B

�����ɂ��鐶���̍̏W���@

�m�����n���R�̒��ɂ��ӂ�鐶��

1�́@�A���̓����ƕ��ށi���ȏ�p.2�`11�j

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q3�̂����ꂩ����͂����͂��������B