授業のワンポイント

標本を無作為に抽出する方法

■標本の抽出

標本調査では,母集団を代表するように標本を取り出すことが大切です。そこで,教科書p.206では標本をかたよりなく取り出す方法について考えさせる場面を用意しています。

まず,実際に無作為に抽出する方法を身につけられるようにします。次に,母集団にふくまれる人やものなどに1つ1つ番号をつけることによって,その番号を抽出すればよいことを確認しましょう。これにより,p.206〜207に示されている(ア),(イ),(ウ)の3つの方法が使いやすいものであることもおさえておきましょう。

■表計算ソフトを利用するときの注意

表計算ソフトの関数になれていない生徒がいるので,簡単な説明を加えておくとよいでしょう。

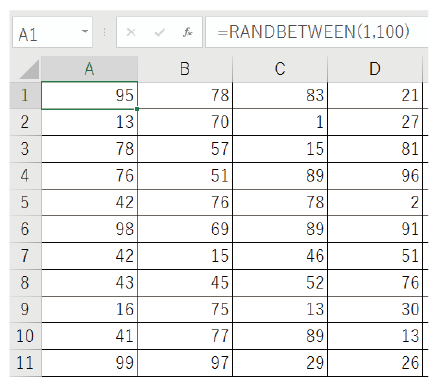

=RANDBETWEEN( , )

この関数を入力したセルには,( )内の2つの数値の間の整数から乱数が1つ表示されます。例えば,=RANDBETWEEN(1,100)を入力したセルには,1から100までの整数から乱数が1つ表示されます。

しかし,このセルをコピーすると,コピーした時点で,乱数が再発生されることや,たまに同じ乱数が表示されることがあるので,あらかじめ抽出数よりも多めにコピーしておかなければ,何度も同じことをくり返すことになってしまうので注意しましょう。

■乱数表を利用するときの注意

1.かたよりのない標本を抽出するために,いつも同じ乱数表を使わないこと。

2.乱数表がただ1種類しか与えられていないときは,出発点をいつも同じにしないこと。

3.いつも同じ方向に数を選ぶのではなく,縦方向に,逆方向に,斜め方向になど,多様な選び方をすること。

例えば,1から20までの整数を選ぶ場合,20より大きい数を除く方法のほかに,抽出した乱数を20でわった余りとして考える方法もあります。

この方法では,例えば,34は除外されるのではなく,34を14と考えることになります。

[8章]標本調査とデータの活用

1節 標本調査(教科書p.202〜217)