授業力をみがく

授業をデザインする(11)ICTの効果的な活用(1)

比治山大学現代文化学部 教授 鹿江 宏明

前回は,生徒全員がICT端末を有することにより,「教える道具」としてのICT活用に加えて,生徒自身が「学習を深める道具」としての使い方が加わったことを話題にいたしました。今回からは,生徒自身の学習場面に注目した,具体的なICTの活用場面を考えてみましょう。

〇思考場面における「他者参照」

授業では,疑問の誘発や学習課題の設定,仮説,検証の方法,結果の考察など,生徒の思考を促す学習場面が数多くあります。このような思考場面で生徒は「ワークシートに書く」→「班で意見交換する」→「発表し全体で共有する」→「まとめ・振り返り」のような展開をしていきますが,考えが整理できない生徒や,考える視点が明確に把握できていない生徒にとっては,「ワークシートに書く」ことからつまずきを感じ,主体的に授業に参加できない一因になっています。

このような思考場面で,授業支援ソフトを活用してはいかがでしょう。ロイロノートやミライシード,MetaMoJiClassroom,Googleスライド,Microsoft Teamsなどを用いて,「ワークシートに書く」活動をオンライン上で実施し,その様子をリアルタイムで公開することで,生徒間の「他者参照」が可能になります。

ここで「ワークシートに書く」場面に注目してみましょう。私たちはよく「〇分で書きましょう」と生徒に伝えますが,紙の場合,書けない生徒にとっては〇分が苦痛の時間になります。また,書ける生徒にとっては数秒で書き上げてしまい,そのあと〇分まで待たなければなりません。

ここで,デジタルを活用し他者参照を可能にしてみましょう。書けない生徒にとっては,他の生徒が書いている内容が見えるので,考えるヒントが多く得られます。また,それらのヒントを選択し書き出すことで,〇分内の間,紙ではできなかった思考を促すことができます。

一方,書ける生徒にとってはどうでしょう? やはり紙と同じように数秒で書き上げてしまいますが,その先の時間の使い方が紙とは異なります。書いた生徒は,〇分の間に他の生徒の内容をずっと見ています。また,修正が可能であれば,他の生徒の意見から得た気づきをもとに,時間内に自分の意見を加筆修正しています。

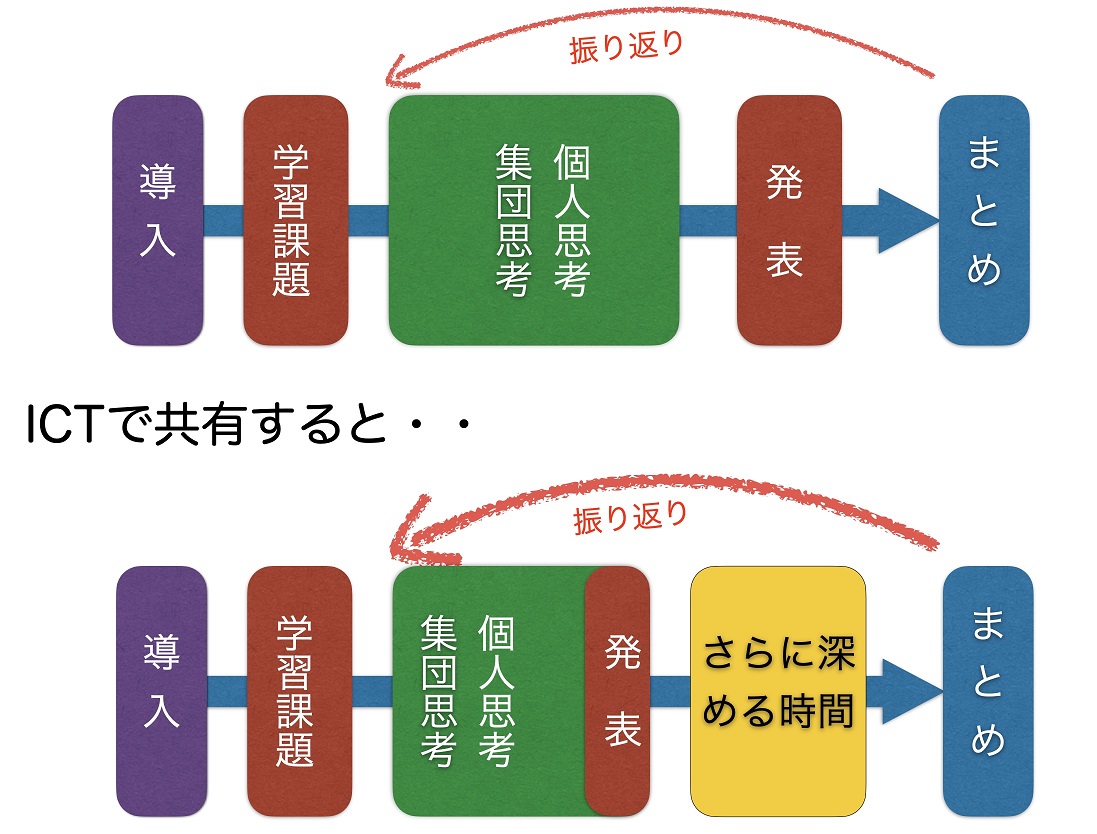

紙に書かせた場合には,〇分のあと,「班で意見交換する」→「発表し全体で共有する」のように授業が進みますが,デジタルの場合,実は〇分の間に「個人思考」「集団思考」「発表」「全体共有」がほぼ終わっています。しかも,紙の場合は挙手や指名で発表した数名の意見しか共有ができませんが,デジタルでは全員の意見が共有できます。この,ICTを活用した圧倒的な時間短縮が,さらに学びを深める時間を生み出すことを可能にしています。

----------------------------------------

鹿江 宏明(かのえ ひろあき) 博士(教育学)

1963年生まれ

中学校理科教諭として23年間広島県・市の公立中学校、広島大学附属東雲中学校に勤務

1989年 広島大学大学院学校教育研究科(修士課程)修了

2009年 広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了

現 職 比治山大学現代文化学部 教授

活 動 教員養成のほか、科学館のサイエンスショーや科学講座、NPO法人学修デザイナー協会理事長、一般社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟理事など、幅広く活動している。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。