授業のワンポイント

太陽の1日の動き

■太陽の1日の動き

透明半球を用いて太陽の動きを観察し,その結果を適切に記録できるようになることが目的です。また,透明半球上の記録から,日の出から日の入りまで太陽が一定の速さで動いていることを把握させます。

実験準備として,まず画用紙の上に透明半球を置いて円をかき,その中心に×印を書きます。この中心がずれていると正しい値が得られないので,あらかじめ,円の中心位置に×印をかいたものを教師が用意しておくとよいでしょう。

透明半球とこの画用紙を取り付けた板は,校庭や屋上(1日中観測が可能な場所)の水平な位置にテープなどで固定しておきます。そして,ペンの先の影が画用紙の円の中心の×印に映るように,●印を1時間ごとに透明半球に記録していきます。観測結果から太陽の動きの規則性を見いだすには,記録を1時間ごとに行うのが望ましいですが,ある程度プロットした点の数があれば,1時間ごとでなくても構いません。

観測によって得られた●印は,次の写真のように透明半球を斜めにし,鉛直方向に1本の直線で結んでいきます。教科書のp.67の「観測のスキル」などを利用し、×印に●印を付けることが,観測者から見た太陽の位置を記録しているのと同じであることを理解させておきましょう。

●印を直線で結ぶ様子

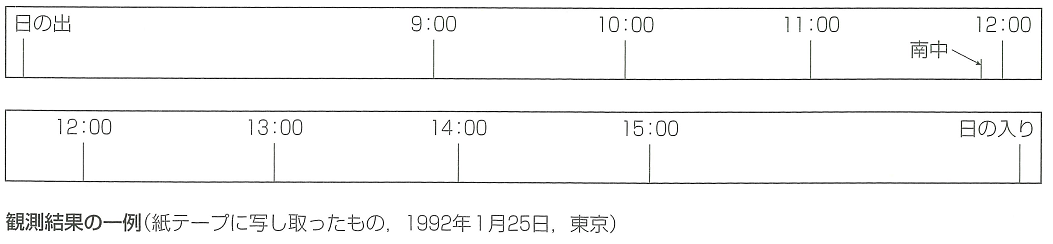

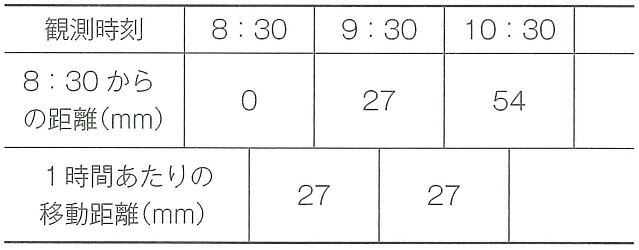

なめらかな線を結んだ後,紙テープを線に当て,点とその時刻,南中した位置,日の出,日の入りの位置をかき写しておくと,紙テープを外してデータを保存することができます。また,透明半球での観測時刻や移動距離などは,その紙テープの記録から次の図のようにまとめると,1時間あたりの移動距離を比較しやすく,太陽が規則正しい速さで動いていることに気づかせやすいです。この表を用いて,1時間あたりの移動距離から,日の出・日の入りの時刻を推測させることもできるので,生徒に考えさせてみましょう。

紙テープへの記録の一例

観測時刻や移動距離などのまとめ方の一例

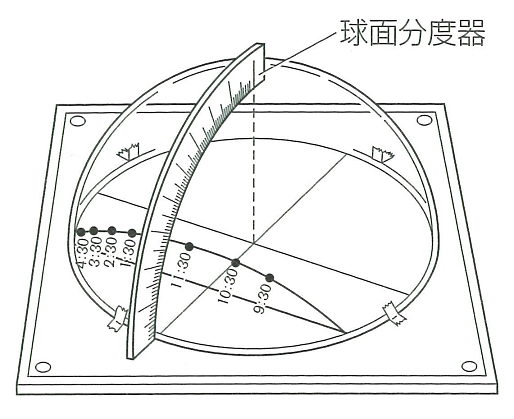

最後に,太陽の南中高度の求め方について説明します。これは,透明半球に経線・緯線が入ったものでは緯線を用いて測定しますが,経線・緯線の入っていない透明半球では球面分度器を用いて測定します。具体的には次の通りです。日の出・日の入りを結んだ線と平行に透明半球の中心を通る線を引き,さらに,それに直交する線を引くと,東西南北の方位が分かります。従って,この真南の位置から球面分度器を次の図のように真北の方向に合わせ,南中高度を求めることができます。

南中高度の求め方

[地球]宇宙を観る

1章 地球から宇宙へ

2章 太陽と恒星の動き(教科書p.67〜70)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。