授業のワンポイント

天気の予想 / 電流の性質の導入

■明日の天気を予想する

これまでに学習した内容を総合的に活用して天気予報を行います。また,単元のふり返りだけでなく,学んだことを関連づけながら日常に適応させることで,学習内容の深い理解と本単元を学習した意味や意義を生徒に実感させます。

準備する内容としては,気圧配置を知るための天気図や雲の広がりを把握するための雲画像,具体的な大気のようすを知るための気象要素が2~3日分あるとよいでしょう。また,授業を実施する時期に合った典型的な気圧配置や,前線の通過などの顕著な天気の変化が見られた数日間の気象データを教材として準備しておくと,模擬的に予報させることもできます。

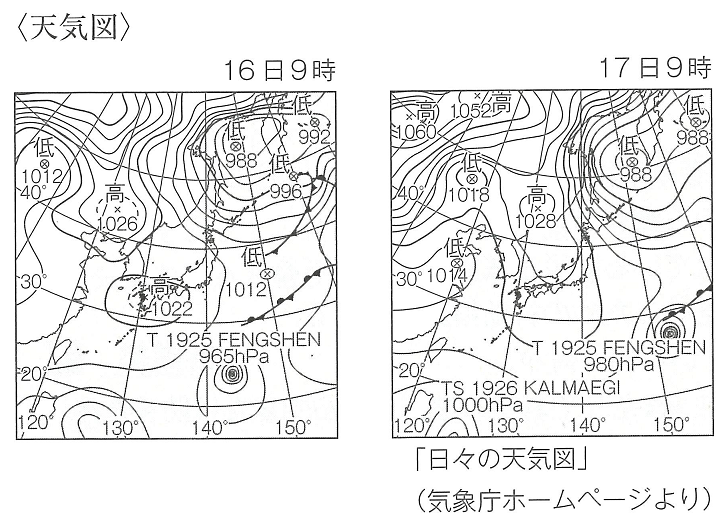

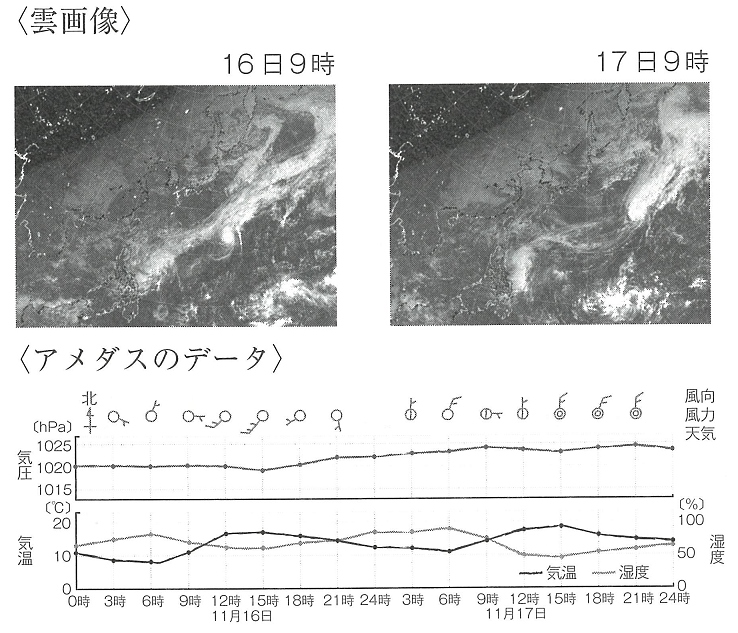

11月16日と17日の天気から,大阪における18日の天気を予想する場面を例に示し,説明します。

◆用いる気象データの例

天気を予想させる前に,何をどこまで予報すればよいかなど,具体的なゴールを示しておく必要があります。気温や湿度,気圧などは「今日と比べて気温が低くなる」など,数値ではなく特徴を言葉で説明する程度であることを示しておきましょう。加えて,インターネットで生徒に気象データを検索させる場合は,あらかじめアクセスできるサイトや,使用時間,データの扱いなどのルールも定めておく必要があります。

また,地域の気象要素の変化のような局所的なデータから見るのではなく,日本付近の気圧配置のような広域的なスケールから分析を進めさせるほうがよいでしょう。

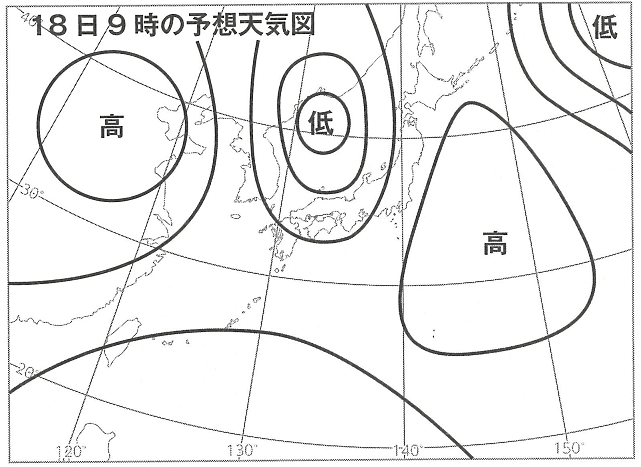

上に示したデータから低気圧の動き,日照時間の変化,等圧線の幅の変化などを読み取り,①天気,②気温,③湿度,④気圧,⑤風向,⑥風速について明日の天気の予測を立てさせましょう。また,次のような予想天気図も考えさせるとよいでしょう。

予想天気図の一例

■電流の流れ方を確かめる実験

ここからは「電流とその利用」という分野に入り,電流の性質の導入として,電流の流れ方を確かめる実験を行います。具体的には,回路を流れる電流には向きがあることを確認し,2個の豆電球を使ってどのようなつなぎ方ができるかを調べます。

①電流の流れる向きを調べる実験

電子オルゴール,プロペラ付きモーター,低電圧のLED豆電球を用いて生徒に自由に回路をつくらせます。ただし,上記の素子を同時に回路につなぐと混乱するので,1つずつ調べさせるようにします。

また,この実験は回路の最初の実験なので,導線や素子の接続を確認してからスイッチを入れるという操作の手順を押さえ,習慣化させていきましょう。

②回路のつなぎ方を調べる実験

直列につないだ2個の乾電池で,豆電球2個を同時に点灯させるとき,どのようなつなぎ方ができるかを調べます。生徒が試行錯誤しながら発見できるようにしたいところです。特に,回路の実験に慣れさせ,配線や接続について適切な助言を与えながら,苦手意識を持たせないように配慮することが大切です。

次に,豆電球が点灯した時のつなぎ方をスケッチさせ,豆電球2個のつなぎ方による明るさの違いを観察させておきます。注意点として,実験の中で生徒が自由に回路をつくるため,ショート回路をつくってしまう可能性があります。ショート状態が長く続くと危険なので,実験中の机間指導ではこの点に留意する必要があります。

[地球]地球の大気と天気の変化

4章 大気の動きと日本の四季(教科書p.119~121)

[エネルギー]電流とその利用

1章 電流の性質(教科書p.216~218)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。