授業のワンポイント

葉と根のつくり、種子をつくらない植物の観察

■葉の観察

校庭や近くの空き地に生えている野草を利用して、葉の観察を行います。また、鉢に、ヒマワリやエンドウ、コマツナなどの種子をまいて、ある程度育ったものを観察させてもかまいません。

双子葉類と単子葉類の葉脈のようすに注目させます。細かなつくりまで観察させるには、スケッチをさせるのが効果的です。

■根の観察

葉の観察と同様、身近な植物を用います。移植ごてでほり起こし、根の観察を行いましょう。観察対象の植物は、生徒に持参させてもよいですし、野外での植物の採取が難しい場合は、ネギやコマツナなどの野菜を用いてもよいでしょう。オオバコのように、双子葉類でありながら、根がひげ根という植物も存在するので、事前に指導が必要です。

この観察において、単子葉類と双子葉類の根の共通点や違いを理解するのがねらいです。

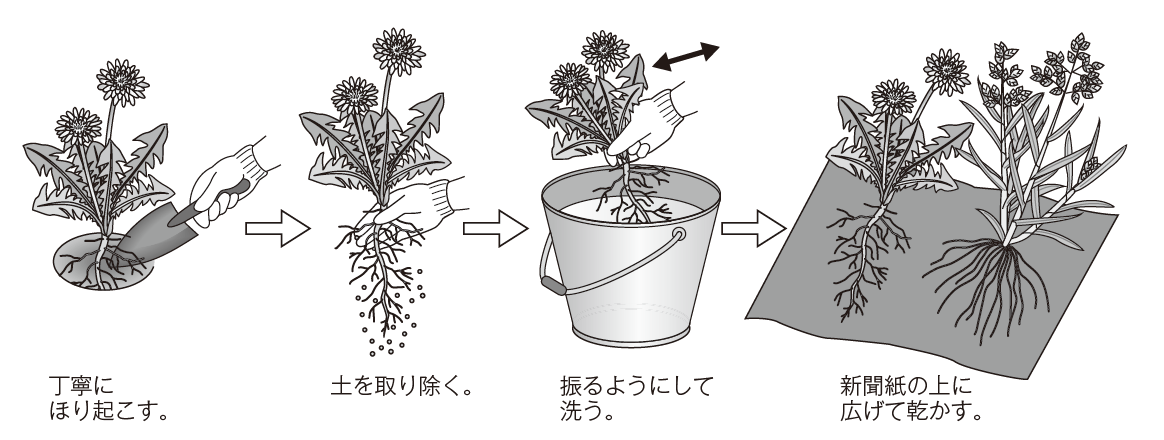

観察の手順は以下の通りです。

まず、観察対象の植物の根を、移植ごてで丁寧にほり起こします。その場で根がちぎれないように注意しながら、根についた土をできるだけ取り除き、ポリエチレンの袋に入れて持ち帰ります。水を入れたバケツの中で、根についた土を、根を切らないように洗い流してきれいにした後、新聞紙の上に広げ、根のようすを観察します。

根のようすの観察の仕方

移植ごての扱いには十分注意させ、けががないようにします。また、根を洗った水は、流しに捨てると詰まるおそれがあります。直接捨てないようにしましょう。

■種子をつくらない植物の観察

種子をつくらない植物の身近な例としては、シダ植物やコケ植物があります。ここでは、それらの植物と種子植物の共通点や違いを知るために、観察を行います。

<シダ植物の観察>

まず、葉の裏に胞子のうが付いているイヌワラビやベニシダを採集して、ポリエチレンの袋に入れ、冷蔵しておきます。これは、乾燥により、胞子のうがはじけるのを防ぐためです。採集する際、スギナやゼンマイのように、胞子のうが葉の裏にないシダ植物もあるので、注意しましょう。

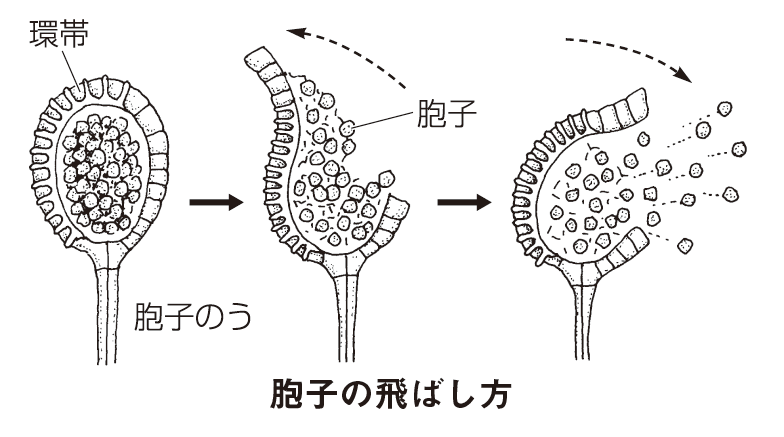

地下茎を説明してから根や葉を説明し、観察に入ります。体のつくりの特徴を調べさせ、ピンセットの脇の部分でこするようにし、胞子のうを取ります。胞子のうはペトリ皿の上で乾燥させれば自然にはじけるので、このようすを双眼実体顕微鏡またはルーペで観察します。はじけた時に出る胞子でふえるという点が種子植物と異なる、ということを生徒に理解させます。

<コケ植物の観察>

コケ植物は乾燥すると仮死状態になるので、霧吹きなどで湿らせておきましょう。生徒に採取させる際は、ヘラなどでコケ植物の群落ごと採取するように伝えます。

胞子のうや仮根は、ルーペや双眼実体顕微鏡で観察するとよいでしょう。

胞子のうはコケの種類によって見られる時期が異なりますが、多くは春から初夏と晩秋から初春の時期です。

[生命]いろいろな生物とその共通点

1章 植物の特徴と分類(教科書p.18〜35)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。