授業のワンポイント

プラスチックの性質

■プラスチックの性質

プラスチックの性質や特徴を調べて,ほかの物質との違いを見いださせることを目的とし,教科書p.271の実験では,中学校3年間で学習した物質の調べ方を活用して探求させます。

試料としては,ポリプロピレンやポリエチレンテレフタラートなどのプラスチック,木,紙,銅の試料片を用います。のちに燃焼実験を行うので,試料片は大(約10mm×約20mm)と小(約5mm×約5mm)のそれぞれ2種類を準備しましょう。

まず,これらの試料について,「かたい」か「かたくない」だけに注目させるのではなく,「弾力」や「曲げやすさ」「折れやすさ」などの視点でも比較させます。

続いて,電気を通すかどうか,水に沈むかどうか,などの観点から各試料を比較させます。水中における浮き沈みを調べる際,水の表面張力によって本来沈むはずの試料が浮いてしまうことがあるので,試料片はピンセットではさみ,水の中に完全に浸してから,静かに離すようにしましょう。

最後に,ガスバーナーで加熱したときのようすを観察します。ここでは,用意した中で小さい方の試料を扱います。試料は,ポリプロピレンとポリエチレンテレフタラート以外のプラスチックは用いないようにします。ポリ塩化ビニルは,燃焼時に有害な物質が発生する場合があります。この実験での試料としては,身近な包装容器プラスチックを用いることは避けたほうがよいでしょう。

各試料は燃焼さじにのせてガスバーナーで加熱しますが,プラスチックの場合は大量のすすが出ることがあるので,燃えつきるまでガスバーナーの炎から出さないようにさせましょう。また,このとき,しっかりと換気するようにしてください。

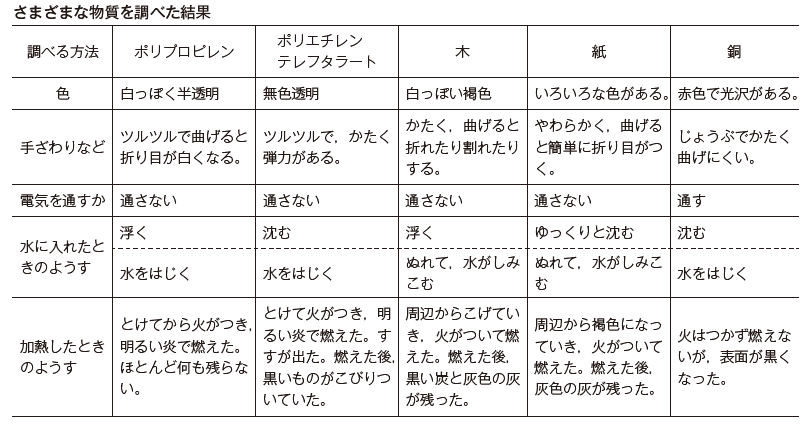

結果の一例を次に示します。

得られた結果の一例

■種類によって,液体への浮き沈みが異なることを調べる実験

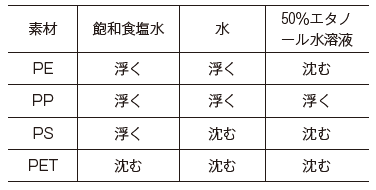

先ほどの実験で各試料の浮き沈みについて調べましたが,ここでは,プラスチックの浮き沈みについてより詳しく調べます。具体的には,4種類の異なる密度のプラスチック片について,浮き沈みのようすの違いを観察します。

用いる試料は,ポリエチレン,ポリプロピレン,ポリスチレン,ポリエチレンテレフタラートの4種類です。各試料は約10mm四方に切断しておきます。

ポリ塩化ビニルは,この実験ではポリエチレンテレフタラートと同じ結果になるので,試料とする場合は注意が必要です。また,身近な包装容器を用いてもよいですが,添加物が加えられていたり,印刷が施されていたりして,異なる素材が重なっている場合があります。予備実験を行い,実験に適しているか判断が必要です。

生徒がプラスチックを加工する場合は,カッターナイフなどでけがをしないよう注意させるとともに,小片が目に入らないよう保護眼鏡を着用させましょう。

50cm^3のビーカーに水を7割程度入れ,試料片をピンセットではさみ,水中に入れて静かにはなします。試料片の動きを観察し,浮いたか沈んだかを判断します。

続いて水の代わりに飽和食塩水(密度1.19〜1.20g/cm^3),50%エタノール水溶液(密度0.91〜0.92g/cm^3)を使用して同様に実験を行い,ここまでの実験を残りの3種類の試料に対して同様に行います。

液体に物体が浮いた場合(もしくは沈んだ場合)の液体と物体の密度の関係を生徒に思い出させ,各試料のおおよその密度を考察させましょう。

得られた実験結果の一例

[環境]自然と人間

2章 さまざまな物質の利用と人間(教科書p.266〜272)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。