授業のワンポイント

一次関数で表せる自然現象の例

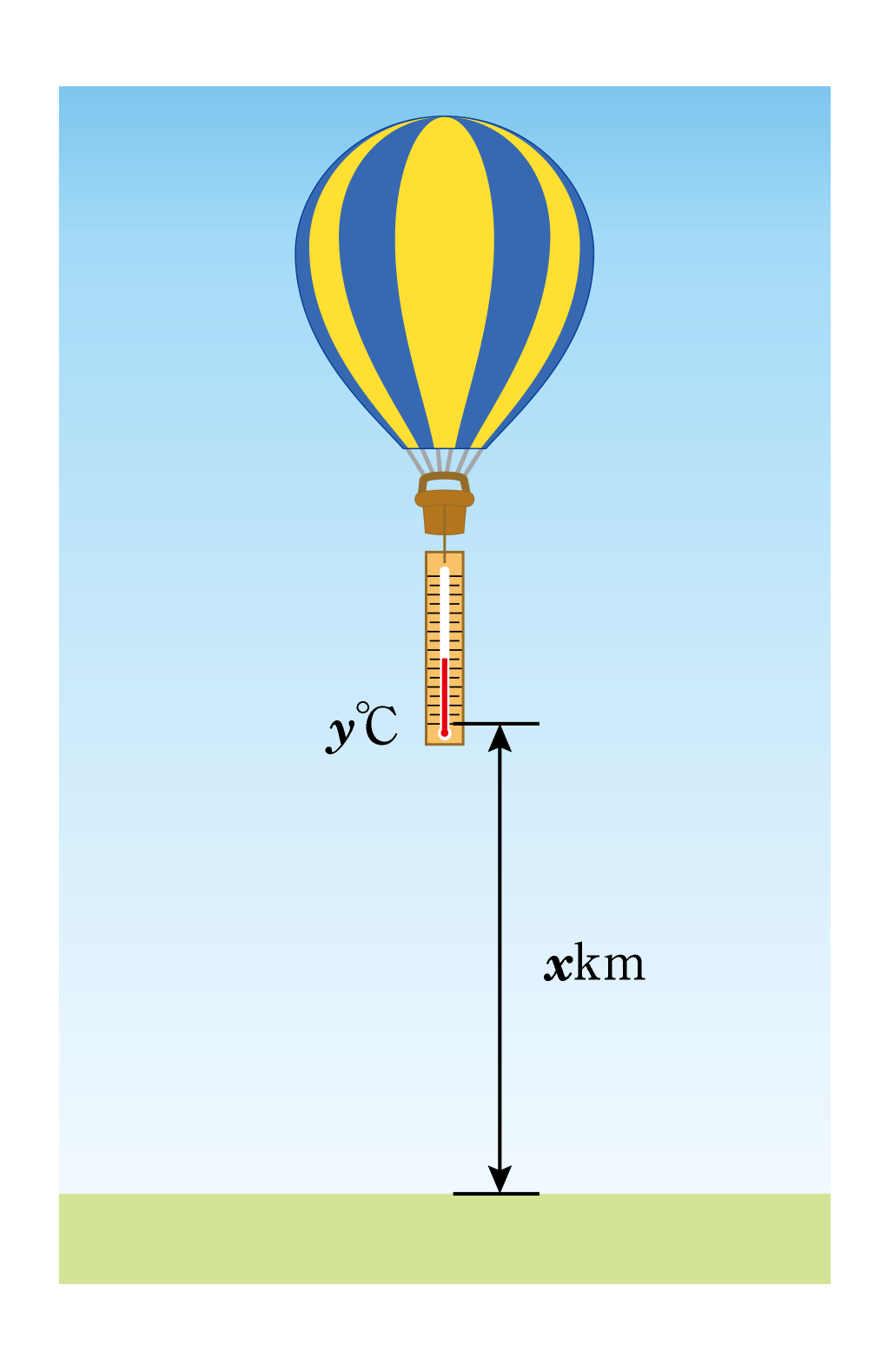

■一次関数で表せる自然現象の例高度と上空の気温の関係

教科書p.63の例1では,自然現象の中の一次関数で表せる例として,上空の気温に着目して,地上からの高さと気温の関係を取り上げています。この場合,xの変域に制限があり,その表し方については1年で学習していますが,再度確認しておきましょう。

また,一次関数y=ax+bで,定数a,bのもつ意味を具体的な事例の中で感じとらせるようにします。

ここでは,aは−6(℃/km),bは20(℃)ですが,−6は高度が1km増すごとに変わる温度であるとか,20は高度が0kmのときの気温であるといったことばを生徒から引き出したいものです。

これは,後に変化の割合を指導するときに,関数を実態をともなったものとするために重要なことです。

■一次関数で表せる自然現象の例雷

教科書p.64の「数学ライブラリー」では,自然現象の中の一次関数で表せる例として,雷に着目して,音の速さと気温の関係を取り上げています。

雷光は瞬時に届きますが,雷鳴の「ゴロゴロ」は少し遅れて聞こえてくるという経験を取り上げて,音の速さは,気温に関係していて,気温の一次関数になっていることを紹介しています。

また,次のような問いかけをすることによって,何が何の関数であるかをはっきりさせることができるでしょう。

・気温が15℃のときの音の速さを計算しましょう。

また,雷光を見てから10秒後に「ゴロゴロ」と聞こえたら,雷から何km離れていますか。

・気温が20℃のときは,どうなるでしょうか。

[3章]一次関数

1節 一次関数とグラフ(教科書p.60〜78)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。