授業のワンポイント

数の世界のひろがりの学習目的・素数の定義の変更

■「数の世界のひろがり」学習目的

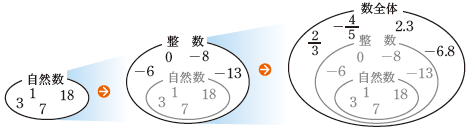

「数の世界のひろがり」を学習する目的は,まず,小学校でも整数,小数,分数と段階を追って拡張している数の範囲を,この章で学んだ負の数まで拡張することで,数の集合をとらえ直すことです。

例えば,小学校における整数とは,0と正の整数をあわせたものでしたが,中学校では,これに負の整数を加え,数学の概念としての整数を定義します。

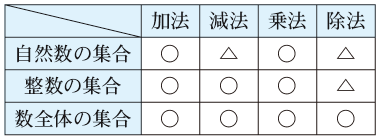

こうしてとらえ直した数の集合と,その集合における四則計算の可能性について取り上げることで,負の数を導入する必要性とともに,数学の発展過程や数学の体系を理解できると考えます。

数の包含関係を図示できたり,教科書p.47の「ひろげよう」の表を完成させたりがでるだけでなく,そのような活動を通して,ある数の範囲ではできなかった計算をできるようにするために新しい数を導入していること,それぞれの計算がいつでもできるかどうかは,数の集合の範囲に依存していることなどが理解されるように指導したいところです。

■素数の定義について

ここでは,小学校3年生の約数を使って,「1とその数のほかに約数がない自然数(ただし1を除く)」と定義しています。「ただし1を除く」のただし書きがないと,1が素数になってしまうので注意が必要です。

学習指導要領の改訂により,素数を小学校では扱わなくなり,また,自然数を素数の積で表すという内容が中学校1年で扱われることとなりました。そのため,小学校で学習した約数の内容と関連づけて,「1とその数のほかに約数がない自然数を素数といいます。」と素数の定義を変更しています。また,素因数分解をする際に「×1」を考えても意味がないことから,「1は素数にふくめません。」としています。

[1章]正の数・負の数

2節 正の数・負の数の計算

4数の世界のひろがり(教科書p.46〜50)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。