授業のワンポイント

物体にはたらく力とその合成

■水中の物体にはたらく力

この実験では,水中の物体にはたらく力の大きさを、水面からの深さを変えて調べます。その中で、浮力の大きさは水面からの深さには関係しない、ということを見いださせるのがねらいです。

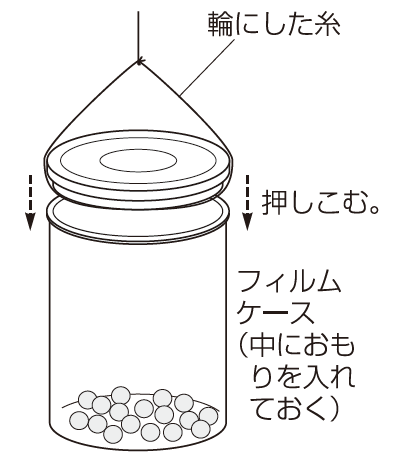

まず、ばねばかりにおもりをつるし、水の入ったビーカーの中に沈めていきます。水に沈む適切なおもりが無ければ、図のような簡易のおもりをつくってもよいでしょう。

おもりの一例

おもりが水中に入っていないとき、水中の浅いところ、深いところ、の3箇所でばねばかりの数値を読みます。この時、表にまとめると分かりやすいです。また、これまでの過程を、おもりの重さを変えて複数回繰り返し行いましょう。

■体積や底面積が同じおもりを使って調べる

実験1「水中の物体にはたらく力」の発展的な内容の実験です。沈めるおもりの水中部分の体積を変化させ、浮力の大きさと水中にある物体の体積との関係を調べていきます。

今回用いるおもりは、上に示したフィルムケースのようなものを用いるとよいでしょう。先ほどの実験と同様に、おもりが水中に入っていないとき、半分水中に沈んだとき、すべて水中に沈んだときの3回でばねばかりの数値を読み、表にまとめさせましょう。この表から、浮力の大きさは水中にある物体の体積に関係があると考察させます。

■角度を持ってはたらく2力の合成

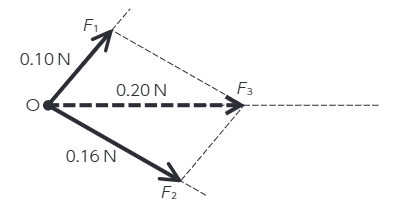

この実験では角度をもってはたらく2力の合力ともとの2力の関係を調べ、それら3力の作図を行います。その結果を通じて、力の平行四辺形の法則を見いださせることがねらいです。また、この実験を通じて、これまでは垂直にしか用いてこなかったばねばかりを、水平に使用する際の使い方に習熟させます。

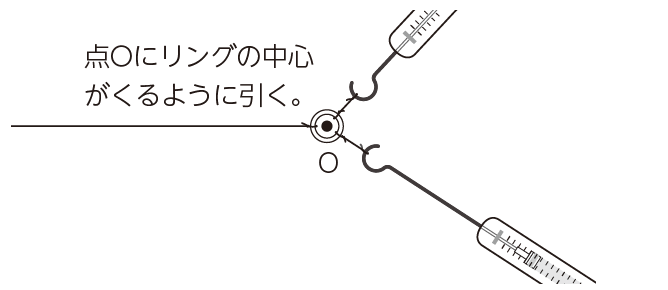

下図のように、リングに取りつけた長い糸の先に滑車を通しておもりを取りつけます。そして、リングに取りつけた残りの2本の糸にばねばかりを取りつけます。2方向からばねばかりを引き、点Oにリングの中心が来るように引く力を調整します。そしてこの時、2本のばねばかりの向きとかかっている力の大きさを記録し、結果を図に表します。

これらの操作では、①ばねばかりを引く(2人)、②記録する(1人)で、少なくとも3人が必要になります。実験前に班ごとに役割分担をさせておくとよいでしょう。

また、ばねばかりを引くとき、机から持ち上げたり、傾けたりするとうまくいかないので、ばねばかりを水平に引くように指示しておきましょう。

実験の様子

ここまでの一連の実験が終わったら、2つのばねばかりの引く角度を変えて同様に複数回繰り返します。点Oの部分にネジを取りつけると動かないので便利ですが、取りつけない場合はおもりがリングごと落ちてしまう可能性があるので、しっかりと手で支えるなどして注意しましょう。

実験結果の一例

[エネルギー]運動とエネルギー

1章 力の合成と分解(教科書p.170~185)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。