授業のワンポイント

太陽の表面の観察

■太陽の表面の観察

実験を通して、天体望遠鏡の基本操作、注意事項、記録の方法を身につけさせます。また、観察から黒点の存在を確認させ、その移動の様子から、太陽が自転をしていることや球形であることなどに気づかせることがねらいです。

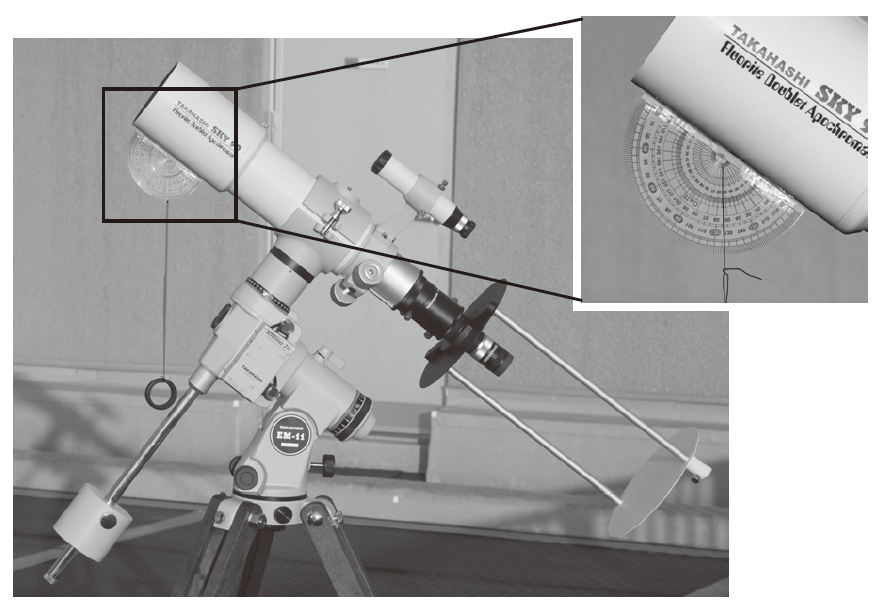

天体望遠鏡は、追尾装置のついた赤道儀式の架台を利用するとよいでしょう。はじめに、天体望遠鏡の極軸を北極星の方向に可能な限り、合わせます。次の写真のように、望遠鏡を極軸と同じ向きにして、分度器と糸、おもりを用いて、その土地の緯度と糸が示す角度(極軸の仰角)を等しくします。極軸の方向は、方位磁針が示す北の方向に合わせます。

極軸の合わせ方

続いて望遠鏡に太陽投影板を取り付け、太陽の方向に向けます。視野に太陽を導入するには、地面に映った日よけ板と記録用紙の影が一致するように望遠鏡を動かしていきます。この際、太陽を、ファインダーを用いて導入しないように注意してください。ファインダーは取り外すことができれば事前に外しておき、観察中も生徒がのぞかないようにふたをしておきます。

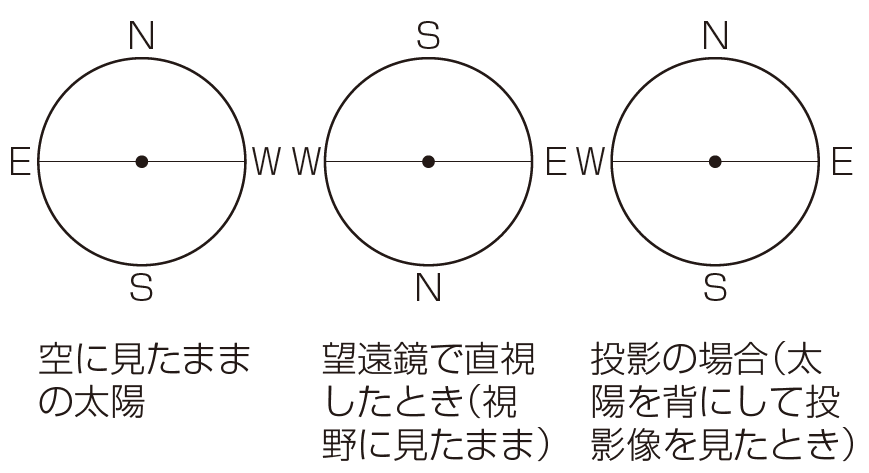

次に接眼筒を出し入れしてピントを合わせ、投影板と接眼レンズの距離を調整して、太陽像と記録用紙の円の大きさを一致させます。投影板に映る太陽像の方位については、まず、入った光は対物レンズによて一度実像になり、接眼レンズのところでは上下左右が反転して見えます。さらに接眼レンズから離れた投影板に映る像は、接眼レンズによって再度、上下左右が反転された像になります。従って、これを投影板の表側(内側)から見ると、次の図のように左右だけが反転されて見えることになります。ただし、天頂プリズムを使って鏡筒と直角に投影する望遠鏡では、さらに南北の方向も逆転するので注意しましょう。

望遠鏡での方位

黒点の移動を観察する場合は、記録用紙と同じ大きさの円をかいたトレーシングペーパーを用意し、記録用紙に記入した東西方向w合わせて、連続した数日間の記録を写し取っていきます。最後に、黒点の移動方向と太陽の方位との関係、自転軸との関係などを生徒に考察させましょう。

[地球]宇宙を観る

1章 宇宙の天体

(教科書p.46〜64)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。