授業のワンポイント

空気中にふくまれる水蒸気

■空気中の水蒸気量の推定

実験を通して、露点を測定する原理を理解させ、露点と空気中の水蒸気量の関係性を考えさせます。

水温を室温とほぼ同じにするために、実験にはくみ置きの水を使用します。また、氷片は事前に準備しておきます。紙コップに水を入れて作った氷をビニル袋に入れ、金づちなどでくだくといいでしょう。

まずは室温を測定します。実験前と実験後に測定するのが望ましいですが、最初だけでも構いません。最後に測定するときは、温度計をよくふいて乾かしてから測定します。続いて、からの試験管を金属製のコップの中に入れた状態で8分目くらいになるようにコップに水を入れ、水温を測定し、室温と一致していることを確認します。

試験管には氷片を入れ、少し水をたしておきます。ゆっくりかき混ぜながら温度を下げていきます。くもり始めを見極めようとするため、顔をコップに近づけすぎてしまうことがあります。呼気中の水蒸気が水滴に変わることがあるので、顔はコップから離して、くもり始めを観察させましょう。

最後に、露点のときの飽和水蒸気量は空気1m^3中に含まれている水蒸気量に等しい、ということを考察させ、空気中の水蒸気量を推定させましょう。

■温度と水蒸気量

教科書p.90の図26は、1m^3中に約12gの水蒸気を含んだ20℃の空気の温度(正確には水蒸気の温度)を下げていったときの変化を示しています。

生徒の理解が難しい場合は、同ページの「なるほど」のモデルを活用しましょう。モデルでは、各温度の飽和水蒸気量を整数で表し、温度と水蒸気量はそれぞれ図26の値に対応させています。

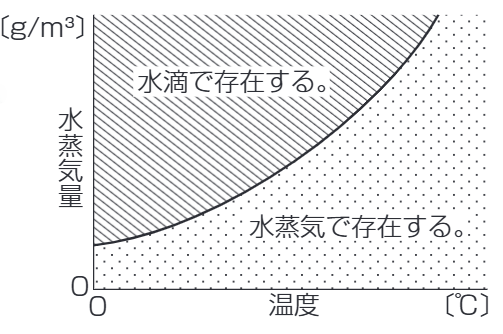

数値を扱うときは単位まで丁寧に押さえるとともに、温度と飽和水蒸気量の関係を表すグラフを使い、視覚的に捉えて考えさせるようにしましょう。次のように板書して、グラフの意味を領域で捉えさせるとよいでしょう。

[地球]地球の大気と天気の変化

2章 大気中の水の変化

(教科書p.80〜92)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。