授業のワンポイント

植物の体のつくりとはたらき

■光合成にともなう二酸化炭素の出入り

この実験では、植物が光合成を行うとき、二酸化炭素を取り入れていることを理解させること、対照実験について理解させ、比較することの意味を理解させることがねらいです。

実験に使う葉は、新鮮なものならどんな種類でも構いません(タンポポなどの葉)。日光のよく当たるところに生えている草で、葉が細く試験管に入れやすいものを、使う直前に採取します(単子葉類の葉でも構いません)。

植物の葉は、採取した後もしばらくの間は生きていることと、空気中に含まれる二酸化炭素は、石灰水を白濁させる濃度ではないこと(簡単な演示実験で示す)を押さえておきましょう。

葉を入れるときは、折り曲げず、細く巻いて入れます。小さい葉は、2〜3枚入れるようにしましょう。

直射日光に20〜30分当てればよい結果が得られますが、天候が悪い場合は、ビーカーに試験管を入れて、ビーカーごとOHPの上に30分くらいのせておくとよいでしょう。

<別の方法 二酸化炭素用検知管を使った実験>

石灰水の代わりに気体検知管を使っても構いません。

別法では、二酸化炭素を定量的に計測する気体検知管で、光に当てる前と当てた後の二酸化炭素の割合を調べることで、光合成によって二酸化炭素の量が減ることを見いださせることができます。

準備物は、鉢植えの植物、気体採取器、二酸化炭素用検知管(二酸化炭素用0.5〜8%(0.03〜1%のタイプもあるとよい))、ポリエチレンの袋、ストロー、セロハンテープ、輪ゴム(または、ひも)、保護眼鏡です。鉢植えの植物は、葉が大きくて、量も豊富なベンジャミンやポトス、オシロイバナ、ゴムなどを準備しましょう。樹木の枝でも構いません。実験の手順は以下の通りです。

1.植物に袋をかぶせ、息を十分にふきこみ、袋の中の二酸化炭素の割合を気体検知管で調べる。

2.息をふきこんだ穴をセロハンテープでふさぎ、数時間光に当てた後、再度割合を調べる。

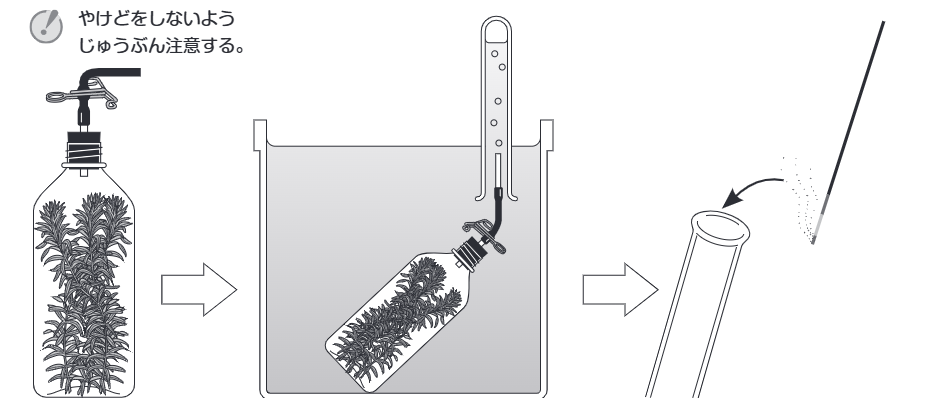

■酸素の発生を確かめる実験

教科書p.22の図17の図示実験では、光合成によって発生する気体について調べます。

水の入ったペットボトルにストローで息をふきこんだのち、あらかじめペットボトルの長さに合わせて切っておいたオオカナダモを入れます。これに数時間光を当て、以下の図の要領で、出てきた気体を水上置換法で集めます。最後に、集めたこの気体の中に火のついた線香を入れ、反応を観察します。

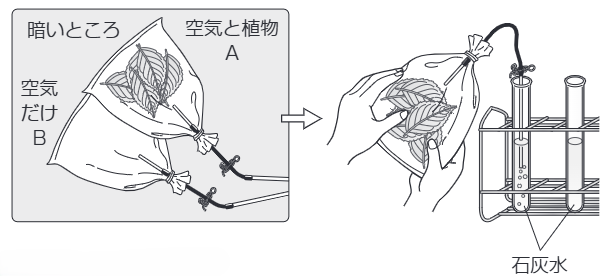

■植物の呼吸を調べる実験

教科書p.24の図20の図示実験では、植物が動物と同じように呼吸を行うのかどうかを調べます。

ポリエチレンの袋に空気と植物を入れたものと空気だけのものを用意し、暗いところに一晩置きます。その後、2つのポリエチレンの袋の中の空気をそれぞれ石灰水に通し、色の変化を観察します。

一晩放置する必要がありますが、簡単で明瞭な結果が得られます。生徒に見せる際に、なぜ暗い場所に置いたのか、もし明るい場所に置いたらどうなるかを考えさせるとよいでしょう。

[生命]生物の体のつくりとはたらき

2章 植物の体のつくりとはたらき(教科書p.18〜32)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。