授業のワンポイント

水や栄養分を運ぶ

■根と茎と葉のつくり

<根と茎の内部の観察>

根や茎の断面を観察させることにより、これらのつくりを理解させることがねらいです。また、茎の断面を観察させることで、根から吸収した水や養分がこれらの中で通る場所が決まっていることを理解させます。観察を行う前には、根から吸収された水が茎の中をどのように通って運ばれていくかについて、生徒にあらかじめ予想をさせておいてもよいでしょう。

観察植物としては、ヒメジョオンやホウセンカ、トウモロコシなどが適しています。青インクや切り花用染色液等を用いた染色液にこれらの植物を入れたのちカッターナイフで茎や根を切断し、顕微鏡で観察させます。双眼実体顕微鏡を用いる際にはカバーガラスをかけないことに注意させましょう。

<葉の内部の観察>

葉の表面や断面を観察させることにより、葉のつくりを理解させることに加え、葉の細胞中に見られる葉緑体と葉が緑色に見られることの関係について考えさせることが目的です。

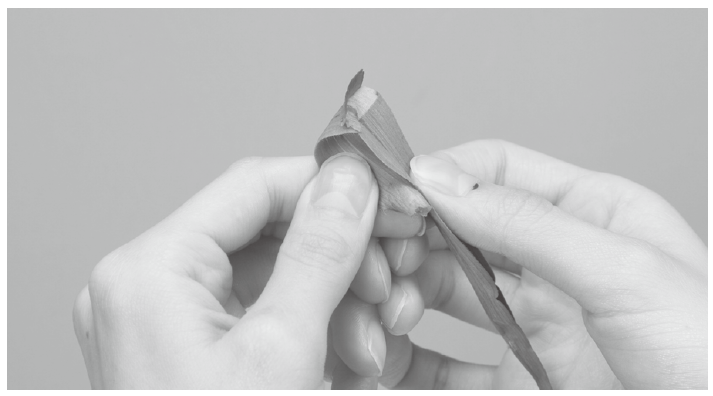

ムラサキツユクサやツバキなどが観察に適しているでしょう。これらの葉に対して、カッターナイフかT字かみそりの刃を当てて折り、下図のように引きはがすようにして試料を作成します。今回は顕微鏡で拡大して見るので全体を薄くはがす必要はなく、一部分でも薄くはがせればよいので、どのようにすれば上手くいくか、最初に演示して見せるとよいでしょう。観察する際にも、このように薄く切れた部分を探すように指導してください。

葉の試料の作り方

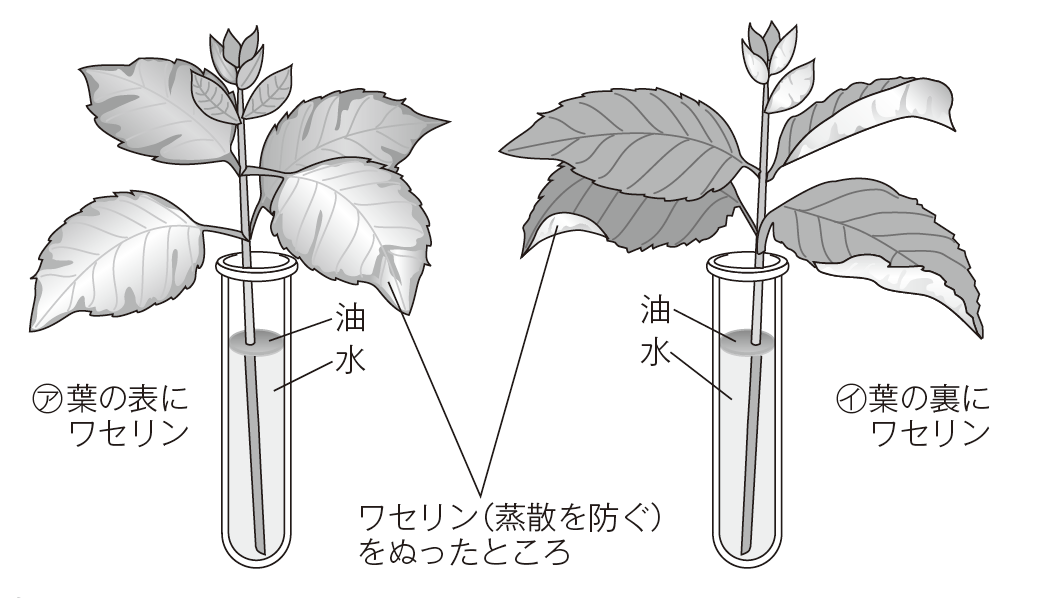

■蒸散の実験

根から吸い上げられた水は、どこから蒸散するのがいちばん多いかを調べます。

同じような大きさの葉が同数ついている枝を2本用意し、全体の質量をそれぞれ電子てんびんで測定します。片方は葉の表にワセリンを、もう片方は葉の裏にワセリンを塗り、しばらく置いた後で質量を測定し、水の減少量を計算します。この際、水面からの蒸発を防ぐために試験管の水面に油を浮かべるようにしましょう。また、電子てんびんは、小数第2位まで測定できるものを用いるのが望ましいです。

実験の様子

[生命]生物の体のつくりとはたらき

2章 植物のからだのつくりとはたらき(教科書p.18〜32)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。