授業のワンポイント

生物の体の成り立ち

■生物の体のつくりの観察

顕微鏡を用いて、さまざまな植物の表面のつくりを観察します。観察により、どのような特徴があるかを調べることがねらいです。また、どの生物も細胞からできていることを理解させましょう。

観察対象は可能な限り多い方がよく、生徒の興味関心を喚起する目的として、生徒に冷蔵庫の中にある野菜の切片などを持参させてもよいでしょう。

顕微鏡で観察するためには、反射鏡の光を通過するぐらいの薄い切片が必要になります。そのため、薄くはいで試料をつくるよう、指導します。なお、切片を作る際に使用するカッターナイフで怪我をしないよう十分に注意させましょう。観察の際、顕微鏡の使い方をしっかりと理解できていない生徒がいれば、巡回して正しい使い方を指導してください。顕微鏡の使い方を確認する際には、教科書p.6を参考にするとよいでしょう。

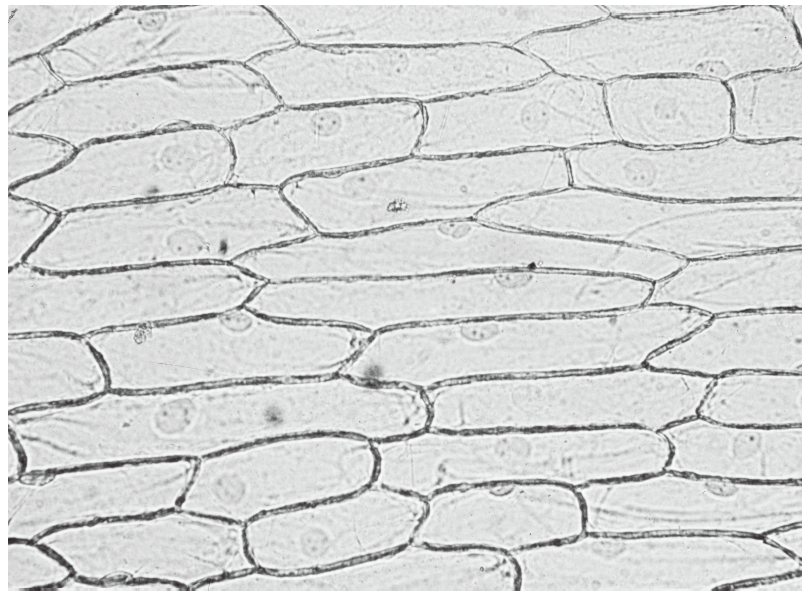

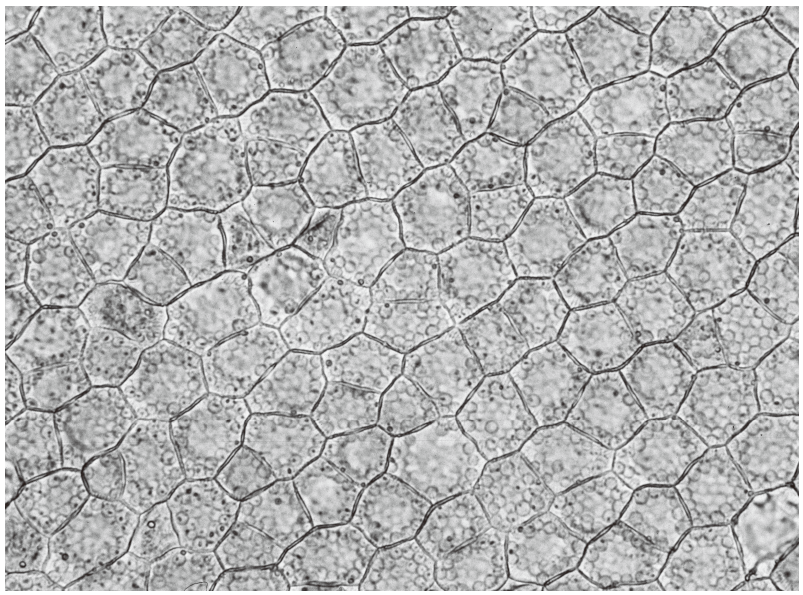

観察結果の一例を以下に示します。

タマネギの表皮

セイヨウアブラナの花弁

<観察材料の例>

すべての生物は細胞からできているため、どれも観察対象になりますが、タマネギやオオカナダモが適しています。そのほか、ツユクサやムラサキツユクサの葉の表皮、バナナの果実なども観察に適しています。バナナの果実は細胞間のつながりが弱いため、スライドガラスに果実をこすりつけるだけで細胞を観察できます。

[生命]生物の体のつくりとはたらき

1章 生物の体をつくるもの(教科書p.2〜17)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。