���Ƃ̃����|�C���g

�ΐ���̊ώ@

���ΐ���̊ώ@

�@���ȏ�p.97�̎����́C�ΐ���̍z���̌`��F�C�傫���C�W�܂���̓����𑨂��ċL�^�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��˂炢�ł��B�܂��C�ΐ���ɂ���Ċ�z���̂������C�g�D�̂����������邱�Ƃ������������܂��B

�@���������ΕW�{�Ƃ��ẮC����Ɍ����������̂��悢�ł��傤�B�����ʂ̂���W�{�����삷��ꍇ�́C�ȉ��̂悤�ɂ��܂��傤�B

�@�戵���������悭�ǂ݁C���S�ɒ��ӂ��Ȃ���C��J�b�^�[�Őؒf����B

�A�ؒf�ʂ��C���łʂ炵���ڂ̑e���ϐ������y�[�p�[�C���邢�͐��łƂ����J�[�{�����_���Ŗ����B

�B�悭���������������ʂɖ��F�����̃��b�J�[�Ȃǂ𐁂��t����B

�@�@���̍�Ƃ́C���C�̂悢�ꏊ�ōs���C�z�����܂Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B

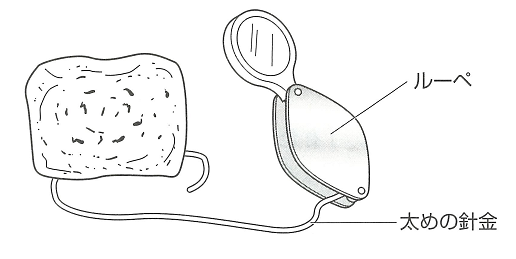

�@�����Ċώ@�Ɉڂ�܂����C���[�y�ōs���ꍇ�́C���̐}�̂悤�Ƀ��[�y�߂̐j���ȂǂŌŒ肷��Ɗώ@���₷���Ȃ�܂��B

���[�y��p�����ώ@���@

�@�ώ@�ʂ��������Ă��Ȃ��ΐ�����ώ@������Ƃ��́C��Ε\�ʂɓ��Ă���̊p�x��ς��邱�ƂŁC�z���̂ւ��J�ʂ��P���āC�z���̑��݂⋫�E���킩��₷���Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���������ΐ�����ώ@������Ƃ��́C�X�^���h���C�g�̂悤�Ȍ����𗘗p����ƌ����ʂ������₷���ł��B

�@���[�y��o����̌������́C���˓����̓�����Ȃ��Ƃ���Ŏg�p����悤�ɂ��܂��傤�B

�@�X�P�b�`�́C��ΑS�̂̂���ł͂Ȃ��C����\�����Ă���z���̐F�C�`�C�W�܂���ɒ��ڂ����C�\�ʂ̂悤�����ׂ����������܂��B�܂��C�X�P�b�`�����Ȑ��k�ɂ́C��ΕW�{���e���r��ʂ�^�u���b�g��ʂɊg��\�����C�ώ@����͈͂⎋�_���ʂɎw������悤�ɂ��܂��傤�B

�@��ΕW�{�́C�V������G�A�}�b�g�̏�ɒu�����ƁC���̒[�ɒu���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃɂ����ӂ��܂��傤�B

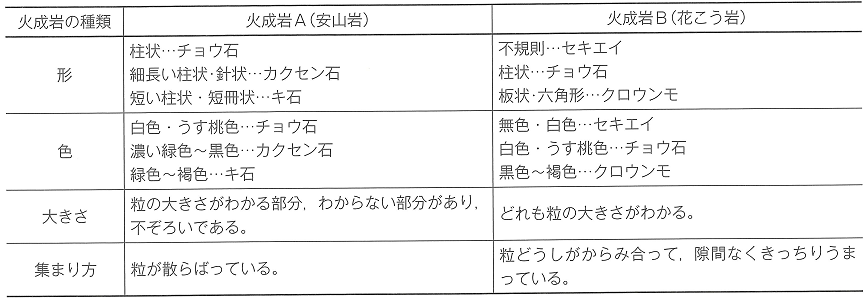

�@�Ō�ɁC�ŏ��ɐ�������4�̃|�C���g�i�`�E�F�E�傫���E�W�܂���j�ɂ��ĉΐ���̐������l�@���C���̕\�̂悤�ɂ܂Ƃ߂����܂��傤�B

2��ނ̉ΐ���A�i���R��j�EB�i�Ԃ�����j���ώ@�����Ƃ��̈��

���₦���̂������ɂ�錋���̂ł����ׂ郂�f������

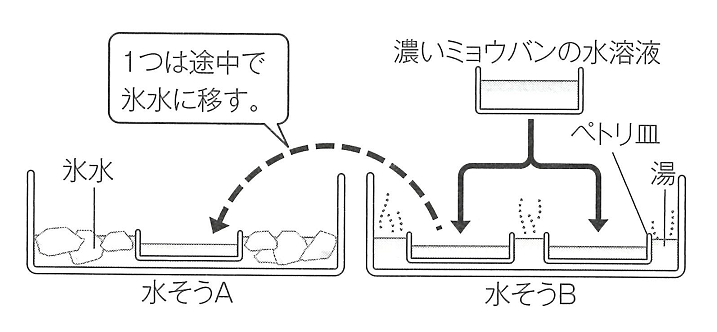

�@�ŏ��̎����Ŋώ@�����ΐ���̐����ɊW���āC�}�O�}�̗₦���̂������ɂ���Č����̑傫����W�܂�������������Ƃ��C���f�������Œ��ׂ܂��B

�@�����Ŏg�p����~���E�o���ɂ��ẮC���̂��Ƃɒ��ӂ��܂��B�J���E���~���E�o���́C200���ȏ�ŏă~���E�o���ƂȂ�܂��B��650���ȏ�ŁC�K�X������̂ŁC�ő̌������̂��̂����M���Ă͂����܂���B�܂��C�ă~���E�o���͐��ɗn�����Ɣ������₷���C�����Ԃ̝��a���K�v�ɂȂ�܂��B���̂��߁C���̎����ł͏ă~���E�o���͎g�p���܂���B

�@�~���E�o��30g���ʂ�ܓ�50cm^3���������r�[�J�[�ɓ���C������肩�������Ȃ���C�K�X�o�[�i�[��70�`80���܂ʼn��M���C�~���E�o����S�ĂƂ����܂��B�����āC�ł����~���E�o���̐��n�t����C����65���܂ŗ�₵�āC������肩�������܂��B���̊ԂɁC����2�̐�������p�ӂ��܂��B

������A�F�X�������C����10���ȉ��ɂ���B

������B�F��60���̓���[��10cm�ȏ�����B

�@��قǂ̃~���E�o�����n�t���C�������߂�2�̃y�g���M�ɓ���C������̃y�g���M��������B�ɕ����ׂ܂��B�y�g���M��3mm���x�̌������\���ł�����C1�̃y�g���M�𐅂���A�Ɉڂ��܂��B�₯�ǖh�~�̂��߁C����̑ϔM���S����܂𒅂��čs���悤�ɂ��܂��B

�@��������₵���Ƃ��Ƌ}�ɗ�₵���Ƃ��ŁC���ꂼ��ł��錋���̑傫���͂ǂ̂悤�ɂȂ������C������A��B�̂��ꂼ��̃y�g���M�ɂł��������́C�ǂ̂悤�ȑ傫���̂��̂��ǂ̂悤�ɏW�܂��Ă������C������ɐ��k�ɍl�@�����܂��傤�B

�����̗���

�m�n���n��������n��

3�́@���ӂ���n�i���ȏ�p.96�`99�j

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q3�̂����ꂩ����͂����͂��������B