���Ƃ̃����|�C���g

�d���Ɠd���̊W

����H�ɉ����d��

�@���d���̒����H�ł́C�e���d���ɉ����d���̘a�́C���d�r�i�d���j�̓d���ɓ��������ƁB

�A���d���̕����H�ł́C�e���d���ɉ����d���́C�ǂ�����d�r�i�d���j�̓d���ɓ��������ƁB

�@�����2�_�k�Ɍ����������C�܂��C�d���v�̎g�����ɏK�n�����邱�Ƃ����ȏ�p.229�̎����̂˂炢�ł��B

�@���d�r�́C���O�Ƀo�b�e���[�`�F�b�J�[�œd���ׂĂ����܂��傤�B�d���l��1.5V�����̏ꍇ�́C�V�������̂ƌ������Ă����܂��B�d���l���Ⴂ�Ǝ������̓d���~�����������C�����덷��傫�����錴���ƂȂ�܂��B

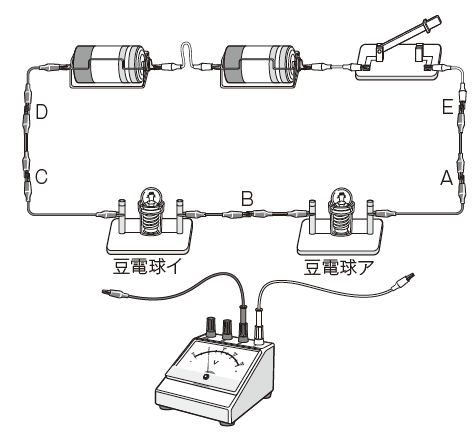

�@�z�����̓X�C�b�`����Ă������ƁC�܂��C1��̑��育�ƂɃX�C�b�`���d���𗬂����ςȂ��ɂ��Ȃ����ƁC�Ȃǂɒ��ӂ����C���k�ɂ܂����̂悤�Ȓ����H���쐬�����܂��B

�쐬���钼���H�̈��

�@���̉�H�ɂ����ēd�����͂��肽����ԂɁC�ɐ����ԈႦ�Ȃ��悤�ɁC�d���v�����ɂȂ��ł����܂��BAB�ԁCBC�ԁCAC�ԂȂǂ𑪒肳����Ƃ悢�ł��傤�B�܂��CAE�Ԃ�CD�Ԃ̓d�����͂��点�C�����ɂ͂قƂ�Ǔd����������Ă��Ȃ����Ƃ������������܂��B

�@�����āC����2�̓��d�������ɂȂ��C�����H������܂��B�����H�̏ꍇ�Ɠ��l�ɗl�X��2�_�Ԃ̓d���𑪒肵�C�����H�ɂ�����K�����l�@�����܂��傤�B

�@������̎����̏ꍇ���C�d���v����H�ɒ���ɐڑ����鐶�k�����邩������Ȃ��̂ŁC���ӂ��Ă����܂��傤�B�d���v�͓�����R���傫���̂ŁC�d�����قƂ�Ǘ���Ȃ��ꍇ������܂��B

���d���Ɠd���̊W

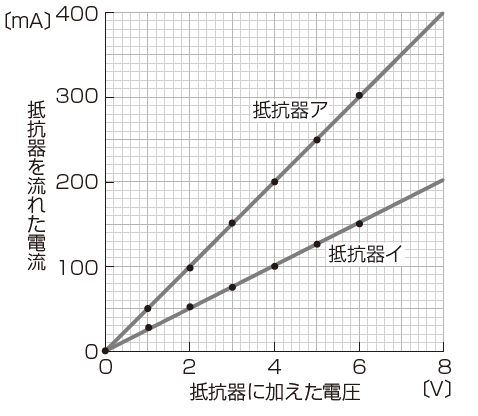

�@���ȏ�p.233�̎����ł́C2��ނ̒�R����g���āC��R��ɉ�����d���Ɨ����d���̊Ԃɂǂ̂悤�ȋK����������̂��C���k�Ɍ����������܂��B�܂��C�d����d���𑪒肷��Z�p��������ʂ��܂Ƃ߂ăO���t������Z�\�����߂����܂��B

�@��قǂ̎����Ɠ��l�C�z�����̓X�C�b�`��邱�Ƃ��H���V���[�g�����Ȃ����ƂȂǂɒ��ӂ����Ȃ���C��H���쐬���Ă����܂��B��H�̂�����́C���ȏ��̐}���悭���Ȃ���d�����u�́{�ɂ��珇�Ԃɔz�����Ă����悤�Ɏw�����܂��B�d���v�́C�Ō�ɒ�R��ɕ���ɂȂ����܂��B

�@��H���������z���ł��Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă���C�܂��d�����u�̃X�C�b�`�����C���ɉ�H�̃X�C�b�`������悤�Ɏw�����܂��B���̎��C��R�킪�M���Ȃ��Ă���̂ŁC�₯�ǂ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă����܂��傤�B

�@���肪�I������炷���C�d�����u�̓d�������܂݂�0�ɂ��ǂ��悤�Ɏw�����Ă����܂��B���̌�C���炭���Ă���C��R���ʂ̂��̂ɕς��C���l�ɒ��ׂ܂��B��R��̎�肩���́C�M���Ȃ�����R��ɒ��ڐG��Ȃ��悤�ɁC��R��̑�������čs�킹��ƈ��S�ł��B

�@������C���ꂼ��̒�R��ɉ������d���Ɨ��ꂽ�d���̊W��\�ɂ܂Ƃ߂����Ď��̂悤�ȃO���t�ɐ}�������C���̊W���l�@�����܂��傤�B

��R��ɉ������d���Ɨ��ꂽ�d���̊W�i���j

�m�G�l���M�[�n�d���Ƃ��̗��p

1�́@�d���̐����i���ȏ�p.229�`233�j

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q3�̂����ꂩ����͂����͂��������B