授業のワンポイント

四分位数・外れ値

■四分位数によるグループ分け

四分位数は,データを値の大きさの順に並べて,ほぼ4等分する3つの値のことです。

四分位数によって,データを「小さい」,「やや小さい」,「やや大きい」,「大きい」の4つのグループに分けることができます。

データを分析する際に,生徒から「小さい」,「普通」,「大きい」の3つのグループに分ける発想が出てくるかもしれません。それと同じ発想で,かつ,中央値もいかして分析を用いるのに,4つのグループはちょうどよいといえます。

特に,教科書p.175で取り扱う通信速度に関しては,「小さい」,「大きい」のグループよりも,中央付近の「やや小さい」,「やや大きい」グループのほうが実際の使用感に近いため,分析の観点として用いやすくなります。

データを分析する際には,データをグループに分けると,これまで見えなかった傾向が見えてきたり,新たな考察ができたりすることがあるので,グループに分けて分析する観点は大切にしましょう。

■外れ値

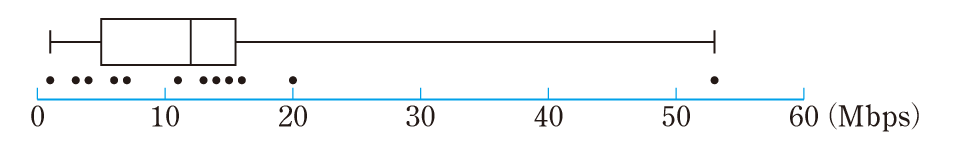

データの中で,他の値から極端にかけ離れた値があるとき,その値を「外れ値」といいます。

データが外れ値かどうかを判断するには,いくつかの考え方がありますが,四分位範囲を使って,次のような値を外れ値とする考えがあります。

・「第1四分位数−四分位範囲×1.5」以下

・「第3四分位数+四分位範囲×1.5」以上

体操やフィギュアスケート,スキーのジャンプ競技の飛型点(空中姿勢の美しさや安定性の点数)などの採点では,複数の審査員の最低点と最高点を除き,残りの審査員の点数の平均値を得点とすることになっています。

これは,審査員がミスをしたり,故意に得点を歪めたりすることで,極端な値が入力されても,結果に影響が出ないようにするための配慮です。

[7章]箱ひげ図とデータの活用

1節 箱ひげ図(教科書p.172〜183)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。