授業のワンポイント

発電のしくみ

■発電のしくみ

コイルの中に棒磁石を出し入れすると,電流が発生することを見いださせます。また,発生する電流の向きや大きさが,出し入れする磁極の種類や棒磁石の動かし方によってどのように変化するかを調べさせます。この実験を通して,検流計の使い方にも習熟させます。

自作コイルは,直径0.3mmのエナメル線を紙筒に200~300回巻いてつくります。使用する棒磁石の磁力によって,巻数は変わります。アルニコ磁石であれば,200回でよいですが,ふつうの磁石であれば,300回ぐらいがよいでしょう。また,時間に余裕があれば,生徒にコイルをつくらせるのもよいでしょう。実験の興味付けになります。

このエナメル線を巻く紙筒は,食品用ラップシートの芯を10cmぐらいの長さに切って使うとよいでしょう。コイルの巻き始めと巻き終わりの部分は,エナメル線をセロハンテープでとめるか,紙筒に小さな穴をあけて,そこに通しておくかします。

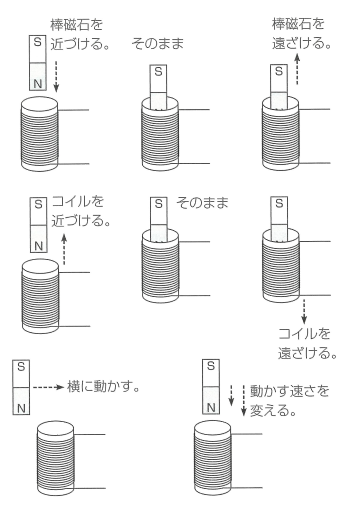

検流計の使い方は,教科書p.273の「実験スキル」を用い事前に指導しておきます。それ以外の実験の方法は前もって指導せず,自由に実験させて,どのようなときに電流が発生するか,また,発生する電流の向きや大きさは何によって変わるのかを見いださせます。生徒の様子を見ながら,下図のようなヒントを与えるとよいでしょう。

ある条件と電流の大きさとの関係との関係を調べるとき,その条件だけを変化させ,他の条件は全て一定にします。例えば,コイルの巻数と発生する電流の大きさとの関係を調べる場合は,磁石を動かす速さなどを一定にして調べます。

実験の際,検流計の破損防止のため,磁石を検流計に近づけないように注意しておきましょう。また,検流計を使用しないときは,付属の導線か金属板で端子間を短絡しておきます。

実験におけるコイルと棒磁石の動かし方

■家でできるおもしろ電気実験

①電磁調理器で豆電球が光る

電磁調理器によって誘導電流が発生することを確かめます。

次の図のように,電磁調理器の上に,電磁調理器用ポットと一緒に豆電球と導線をつないだものを置きます。そして電磁調理器のスイッチを入れ,変化を観察します。上に器具類を置かないと,電磁調理器の制御装置が作動し,電源が切れてしまうので,手順に注意しましょう。

豆電球はどのようになったか,そのようになったのはどうしてか,考察させます。

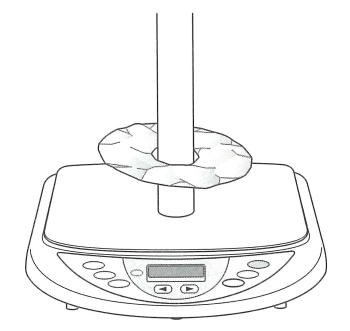

実験の様子

②電磁調理器でアルミニウムはくが踊る

電磁調理器によって誘導電流が発生することを調べます。

電磁調理器の上の中央に,台所用ラップの芯を立て,円形にくりぬいたアルミニウムはくを上からかぶせます。アルミニウムはくは,直接,電磁調理器に固定すると,発火のおそれがあるので,注意しましょう。

続いて電磁調理器のスイッチを入れ,同様に変化を観察します。アルミニウムはくはどのようになったか,そのようになったのはどうしてか,考えさせます。

実験の様子

[エネルギー]電流とその利用

3章 電流と磁界(教科書p.272~278)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。