���Ɨ͂��݂���

�O�ʈ�̂̉��ǎw��

����w�^��w�@�@�����@�c�K��Y

�@���ǂɂ�2�̖ړI������܂��B1�͌���\���A�����o���ăX�g�b�N�𑝂₷���ƁB�����Ă���1�����X�j���O�̓_�����グ�邱�Ƃł��B

�@�������͉������o���Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�悭���ӎ��ɉ��ǂ��n�߂܂��B�ٓǂ͔]�Ɩڂ�2�J�����g���܂����A�M�ʂ͔]�ƖڂƎ��3�J���A���ǂ͔]�Ɩڂƌ��Ǝ���4�J�����g���܂��̂ŁA�ËL�̂��߂ɂ͉��ǂ����ʓI�ł��邱�Ƃ�̌��I�ɒm���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

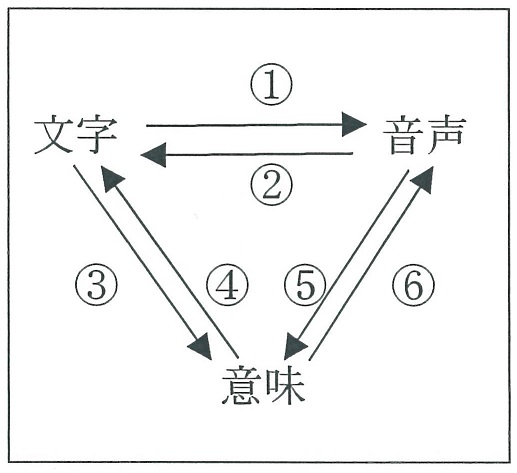

�@�������A�������܂łɊe�n�̒����Ō������Ƃł́A����������������i���}�@�j�����̉��ǂ��嗬�ł����B�e�X�g�ł͕�����ǂ�ňӖ����������i���}�B�j�A�������ĈӖ����������i���}�D�j���Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�p����ă�������鎞�́A�����������܂��i���}�A�j���A�ӌ��⊴�z���������͈Ӗ��������i���}�C�j�A�������鎞�͈Ӗ������������܂��i���}�E�j�B�ł�����A�u�����A�����A�Ӗ��v�͏�ɎO�ʈ�̂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@�����ŏd�v�ɂȂ��Ă���̂��A�Ӗ������������鉹�ǂł��B�Ӗ������������鉹�ǂƂ��ẮARead & Look Up���������܂��B�Z�����͐}�̇@�́u���������������鉹�ǁv�ɂȂ邱�Ƃ�����܂����A�����ĕ��G�ȕ��\��������1����Read & Look Up���鎞�́A�����������̃Z���X�O���[�v�ɕ����ĈËL���A�������p��̌ꏇ�ɂ��������ĈÏ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��B

�@�Z���X�O���[�v�p����A�Ӗ������������鉹�ǂł��B����́A�T�C�g�E�g���[�j���O��`�����N�E���[�f�B���O�ȂǂƌĂ����̂ŁA�Z���X�O���[�v���Ƃɏ�����Ă�����{����肪����ɁA�p�����Ï�����Ƃ��������ł��B�������A1���S�̂����ꂢ�ɓ��{���Ă�����̂����ĉp�����Ï�����Ƃ�������������܂����A����͉p�������S�Ɋo���Ă��Ȃ��Ƃł��Ȃ��̂ŁA���Ȃ荂�x�Ȋ����ƂȂ�܂��B

�@���̑��A�Ӗ������������鉹�ǂɂ͎��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B

�u�����̎艹�ǁv

�@�y�A�ɂȂ�A������u�����̖��́H�v�u����݂����ȁH�v�u�w�Ȃ��x�����v���́H�v�̂悤�ɂȂǂƍ����̎�����A������肪����ɂ���������p�����Ï����܂��B�ȑO���Љ���ꏇ�\�w�������ǂ��w���ꉽ���^�́x�w�ǂ�����x�w���ꉽ���^�Ɂx�w�ǂ��x�w���x�w�Ȃ��x�Ƃ����������ڂɓ���A������肪����ɉp�����v���o���̂ŁA���̍����̎艹�ǂł��B

�u�������ǂ����ǁv

�@�p����������L���ŕ\���A���̊������肪����ɉp�����Ï�����Ƃ��������ł��B�ꌩ������ł����A�����͕\�ӕ����ł��蕶�͂̈Ӗ������������邾���ŕ������A�p��̌ꏇ�ɕ�������1���p��ɒ����Ă��������ł��̂ŁA��r�I��x���Ⴍ�A���k�ɂ͐l�C������܂��B

�u�i���ʌ����߉��ǁv

�@�p��̕��͂���A(1)�����������āi�@�j�ɂ������́A(2)���������������́A(3)�`�e���i�{�����j�������́A(4)�O�u���ƕs�莌�w�W��to�������́A(5)�����Ə��L�i�㖼���������́A�Ȃǂ�5��ނ�p�ӂ��A������1�������߂��Ȃ��特�ǂ�������̂ł��B5��͈Ӗ����l���Ȃ��特�ǂ����邱�ƂɂȂ�A����ɉp�����ËL���n�߂܂��B

���̊����̂����Ƃ���́A�i���̓����ɂ��čl����悤�ɂȂ�܂����A(5)�ł́Aa��the�̈Ⴂ���l����悤�ɂȂ�܂��B���������L�i�㖼�����Ȃ��Ƃ���ɐ��J���i�@�j��u���Ă����ƁA���k�́u���A�������������������H�v�ƌ����Ȃ���l���n�߂܂��B

���̑��A�^�⎌�A�ڑ����A�㖼���Ȃǂ������ꍇ�A���������o�[�W�������p�ӂ��܂��B�����̕i�����ɔ����ꍇ�A�i���@�@�j�i�ځ@�@�j�̂悤�ɁA�i�����̓����������Ă��܂��B

�@���ɂ��������̂悤�Ȋ����͂���܂����A�ْ��w�p�ꋳ�ȏ��{�����p�p�I�x�����Q�Ƃ��������B������ɂ��Ă��A�o���G�[�V�����L���ȉ��NJ����Ő��k��O�������Ȃ����ƂƁA�y�����J��Ԃ������Ɋo����ꂽ�Ƃ��������̌������ǂ̏d�v�ȃJ�M�ƂȂ�܂��B

------------------------------------------------------------

�c�K��Y�搶

1981�N�@������w����w�����w�Z�����{���ے��p��ȑ���

1981�N4���`�@�_�ˎs�E�������̒��w�Z�ɋΖ�

2001�N10���@(��)��w���猤�������p�[�}�[���

2003�N�`�@�p�ꋳ���w���͌��㌤�C�u�t

2007�N�`�@����w�@�O���ꋳ�猤���@�\ ����

2009�N�`�@����w�@�O����w�� ����

�@�@�@�@�@����w�������E�������@�Z�������C

�@�@�@�@�@�i2017�N4���`2019�N3���j

���������C�e���r�ȂǑ����ʂŊ������B

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q3�̂����ꂩ����͂����͂��������B