授業のワンポイント

刺激を受けとってから,反応するまでの時間

■刺激を受け取ってから,反応するまでの時間

刺激を受け取ってから反応が起こるまでに,ある程度の時間がかかることを理解させるのがねらいです。また,この実験結果をもとに,反応が起こるまでのしくみと反応に時間がかかるしくみを考えさせるとともに,神経のはたらきの学習に対する興味・関心を高めさせます。

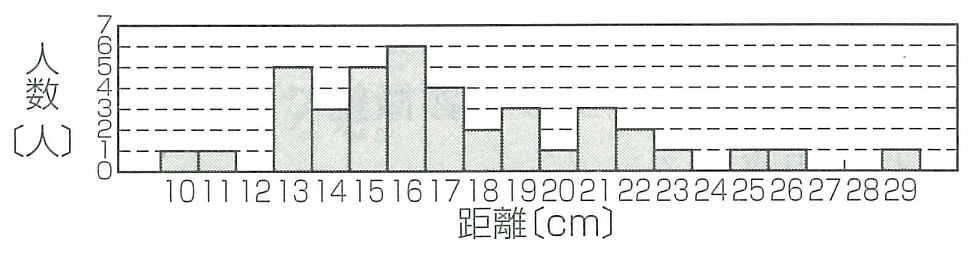

この実験は,ものさしを使う方法と手をつないで行う方法の2通りがあります。ものさしを用いる場合では,ものさしを離してからつかむまでに落ちた距離を計測します。40名が3回ずつ実験した結果の平均値は次のようになります。何回か繰り返すとだんだん慣れてくるので,反応速度が早くなってきます。

ものさしを使った場合の結果(一例)

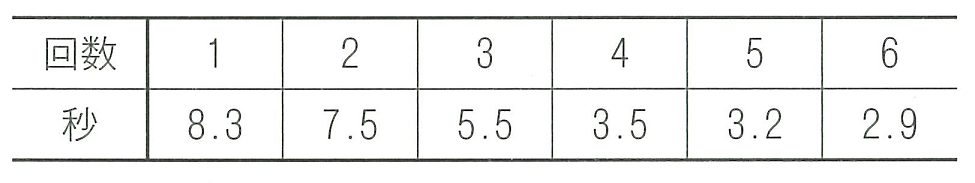

手をつないで行う場合は,20人程度で円になって実験を行います。隣の生徒の手首を次々と握って行き,その伝達速度を調べます。最初に手首を握る生徒は,スタートするのと同時に反対の手に持つストップウォッチをスタートさせます。その後,最後の生徒にストップウォッチを手渡し,その生徒が手首を握られた時にストップさせます。20名で行った場合の結果の例は次のようになります。実験を行う生徒が少ないと,輪を1周する時間が速すぎて測定しにくいことがあります。また,状況に応じ,実験の前後に手指の消毒をしっかり行うなどの対策が必要です。

手をつないで行う場合の結果(一例)

■骨格標本の製作

ニワトリの手羽先の骨格標本から,骨格のつくりを調べさせるのが目的です。

筋肉などを取り除いた手羽先を,湯につけて約10分間煮ます。その後,新しい水でもう1回煮るとよいでしょう。やけどをしないよう生徒に注意させてください。

湯から引き上げた手羽先を,ピンセットや毛並みが柔らかい歯ブラシでさらに肉をていねいに取り除いてから,水で洗ってきれいにします。茶こしに入れて行うと,小さな骨などを失うことがありません。

これをビーカーの中に入れ,市販の入れ歯洗浄剤を一錠とかして1日おきます。洗浄剤は,必ず酵素入りのものを選んでください。成分にタンパク質分解酵素がふくまれているので,骨に残った肉などが分解されます。

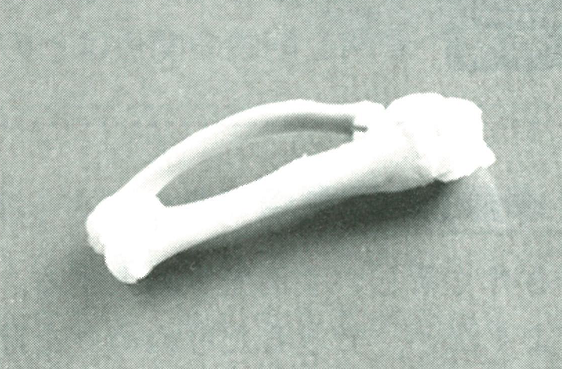

洗浄剤から取り出した骨を水洗いし,残った筋肉などを取り除いたら,キッチンペーパーの上に並べて乾燥させます。その後,次の写真を参考に接着剤で台紙の上にはりつけ,手羽先の骨格を再現します。

完成した骨格標本の見本

[生命]生物の体のつくりとはたらき

4章 動物の行動と仕組み(教科書p.54〜59)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。