授業のワンポイント

地球をとり巻く大気のようす

■大気に重さがあることを調べる実験

大気に重さがあることを調べる実験です。生徒はふだん、大気の重さを実感することなく生活しています。大気に重さがあることをこの実験を通して確かめておきます。

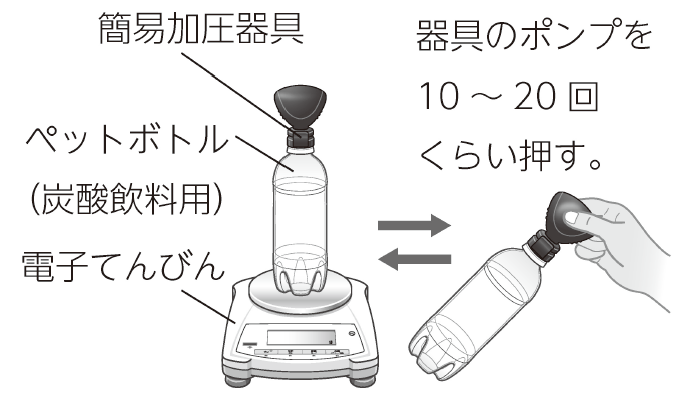

まず、簡易加圧器具と容器(炭酸飲料用のペットボトル)の全体の質量を、電子てんびんを用いてはかります。続いて、簡易加圧器具のポンプを、10~20回ほど押して容器に空気をつめこみ、簡易加圧器具と容器の全体の質量を再びはかります。

実験前後の質量の差から、容器につめこんだ空気の質量を計算し、空気に重さがあることを生徒に実感させます。

なお、容器に空気を入れすぎないよう注意しましょう。

実験の様子

■気象要素の観測

観測1では、気象観測機器の正しい使い方を身につけ、観測データの収集や整理の方法を理解させます。また、整理した観測データから気象要素の時間的・空間的な変化の特徴を見いださせ、天気変化との関連を考察させます。最終的には、気象データを自分で測定することで、気象用語を身近なものとして捉えさせることがこの実験の最大の目的です。

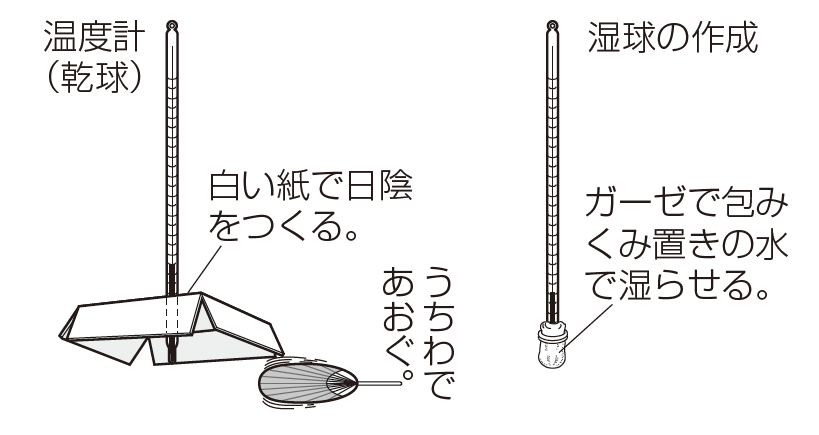

乾湿計、気圧計、風向風速計などを用意するのが理想ですが、準備できる観測機器の数が少ない場合が多いので、乾湿計は次のように温度計で作成して、班に1つは用意したいところです。

乾湿計の使用方法

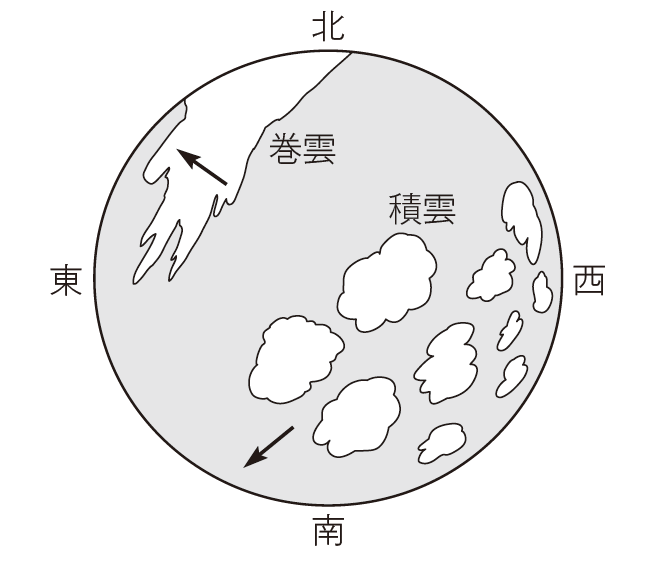

①雲の観測

生徒にはすべての雲形を記録させますが、この際、観測カードなどを配布して雲の種類(雲形)を決定させるとよいでしょう。雲量の観測は、目分量に頼らざるを得ませんが、観測カードに下図のような記録を残させましょう。

観測カードの記入例

②気温・湿度の測定

直射日光が当たらない場所で、先述した乾湿計を用いて測定しましょう。湿球温度計のガーゼを湿らす水は気温と同じ温度のくみ置きの水を使用するようにしてください。

③気圧の測定

水銀気圧計は精度が良いものの、アネロイド気圧計の方が持ち運びができて便利です。

④風向・風速の測定

風向・風速は絶えず変化しているので、実習では可能な範囲で一定の時間を定め、その平均値を求めるとよいでしょう。また、生徒は風下側を風向としてしまうことが多いので、風向とは風が吹いてくる方向である、ということを十分に理解させておきましょう。

[地球]地球の大気と天気の変化

1章 地球をとり巻く大気のようす(教科書p.68~79)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。