今知りたい授業のワンポイント

角柱の体積

算数 6年生 2025/7/3

■角柱の体積公式

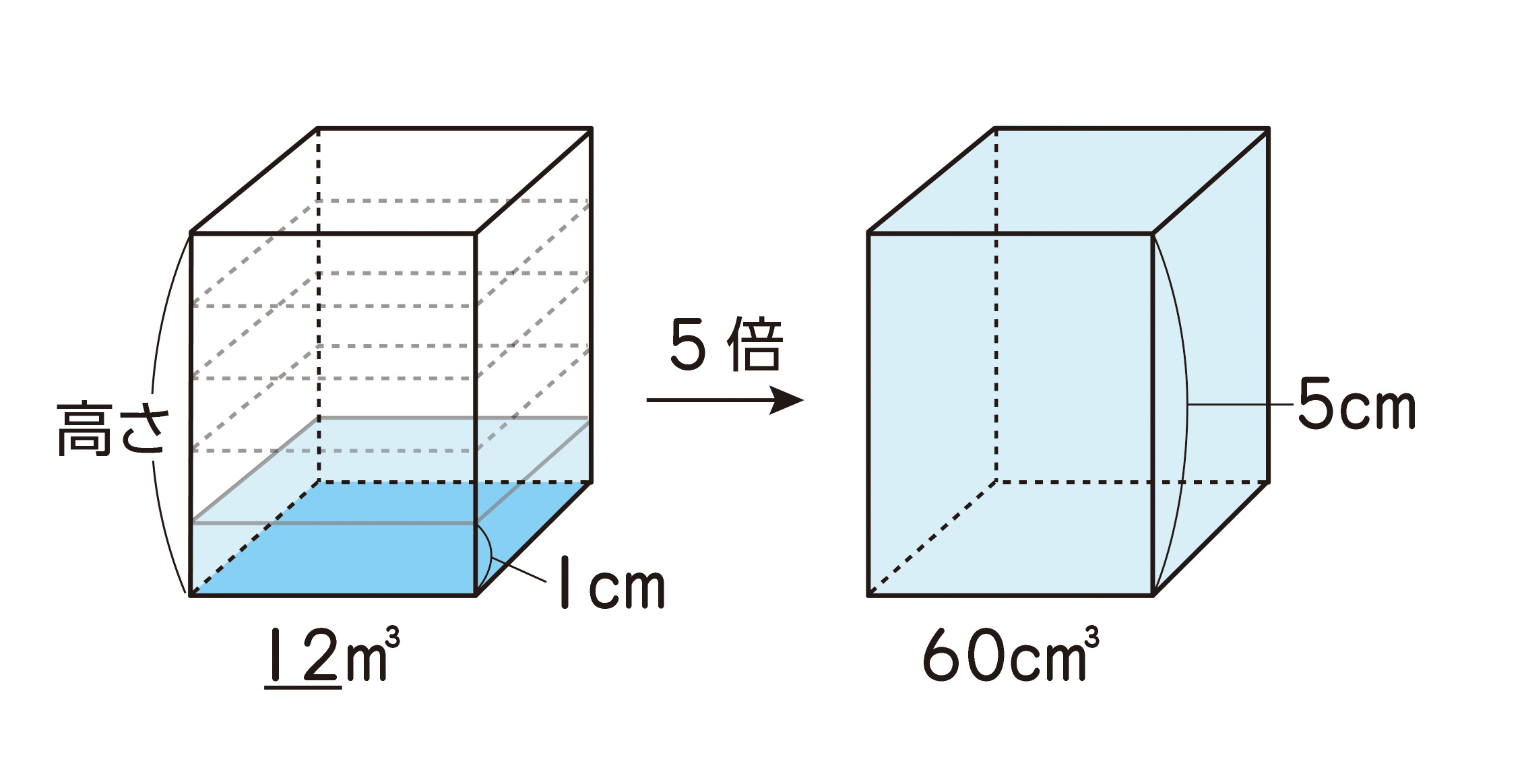

児童は、第5学年で直方体の体積について学習したのち、縦と横の長さを変えずに高さだけを2倍、3倍、……にすると、体積も2倍、3倍、……になるという比例関係を学んでいます。

そのときの学習を想起することで、高さを1(cm)とした場合に着目させ、「直方体の体積={高さ1(cm)の角柱の体積}×{積み上げた段数(高さ)}に気づかせるようにしましょう。

また、「直方体の体積=縦×横×高さ」の式の右辺を結合法則によって「(縦×横)×高さ」とくくると、括弧内の縦×横が底面に並んでいる単位立方体の数であり、これが底面積の値と等しくなることを理解させましょう。

■角柱の体積の求め方を「底面積×高さ」でまとめる

一般の四角柱の体積は、三角柱に分割すると求められますが、

教科書p.101 [お]の体積=(8×3÷2)×5+(8×4÷2)×5

=(8×3÷2+8×4÷2)×5

というように、式を変形することによって、やはり「底面積×高さ」で求められることがわかります。さらに、どんな角柱でも三角柱に分割できることから、「角柱の体積=底面積×高さ」で求められるというようにまとめていきましょう。

上述のような式変形は戸惑いを感じる児童がいると思われます。そのため、三角柱に分割して求めたときの結果と、「底面積×高さ」で求めたときの結果を比較し、同じ結果が得られることを確認させるようにしましょう。

[8]立体の体積(教科書p.98〜105)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。