今知りたい授業のワンポイント

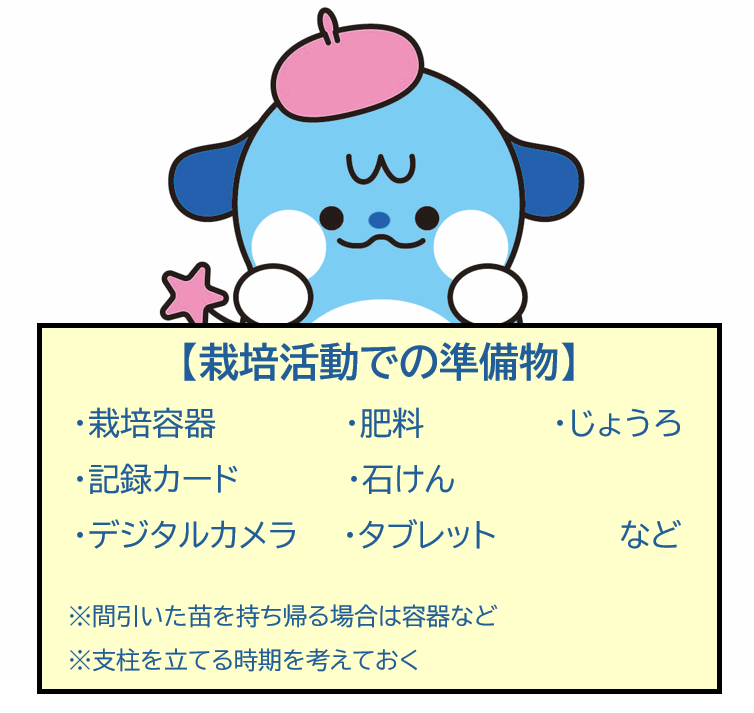

栽培活動での問題解決/学校の周辺を歩く活動の前に

■栽培活動中の「困った出来事」

栽培活動を続ける中で、子どもたちはさまざまな「困った出来事」に出くわします。

例えば、たくさん発芽した場合に間引きをどうするのか、蔓が絡まったり他のアサガオに巻き付いたりしたときはどうすればよいか、アサガオを虫からどうやって守るかなどです。

子どもたちにとっては「一大事」ですが、こうした問題を解決していく過程を通して、深い学びが生まれます。

子どもたちの「困った」「大変だ」を丁寧に取り上げ、一緒に考えながら判断させることで、気付きの質がどんどん高まっていくのです。

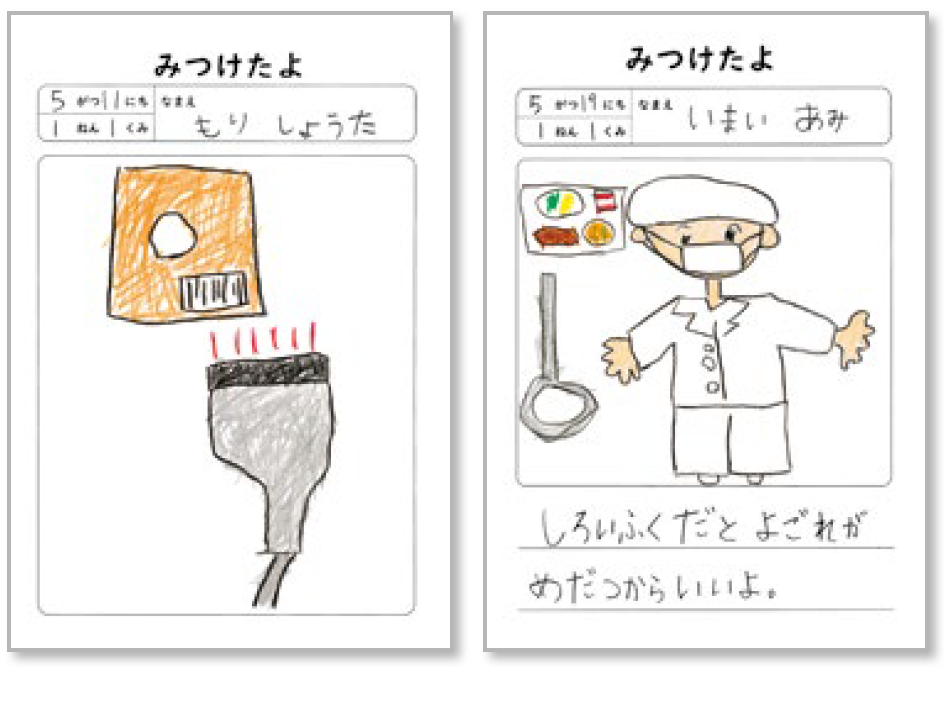

■さまざまな伝え合う活動

伝え合う活動は、記録カードを中心に行いますが、そのほかさまざまな方法が考えられます。

教科書p.12のような掲示物を表示したり、タブレットで撮影した画像や動画を活用したり、実物を見せたりする方法などです。また、伝え合う場を教室以外に広げ、実際の場所に行って発表することも可能です。多様な手段の中から子どもに合った方法で表現できるようにサポートしてあげましょう。

なお、実物を使用したり、教室以外の場所で発表することが決まれば、早めにそれらを管理する先生に伝え、了承を得ておきましょう。

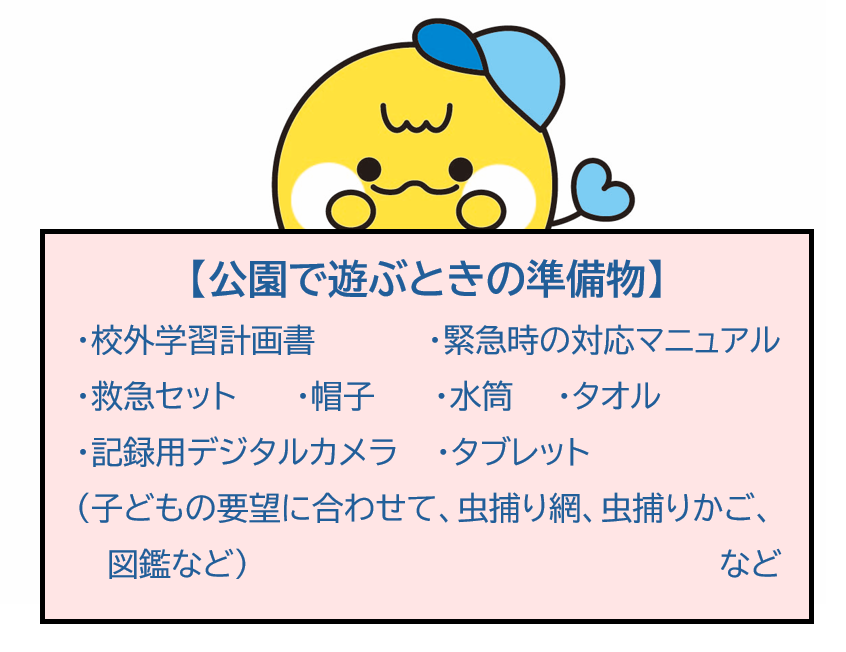

■事前の安全確認

学校の周辺を歩く活動を行う前に、危険な区域の有無、交通の様子など安全面に配慮するべきことをチェックしておきましょう。活動に付き添う教員の手配や保護者ボランティアへの協力依頼も早めに済ませておくと安心です。

また、事前に「こども110番」の家の人や地域の見守り隊、警察官などと打ち合わせして、子どもたちと出会えるようセッティングしておきましょう。子どもたちが、出会った人と挨拶を交わしたり、会話をしたりすることで、自分たちの安全を守ってくれる人の存在を認識できるようになります。

学校を出発する前は、教科書の冒頭(小寸)ページ「がっこう だいすき いちねんせい」の「あんぜんに すごそう」を見て、安全に対する意識を高めておきましょう。

■誌面を生かした事前学習

教科書p.16〜17の絵を見て、公園にはどのような人がいるか、また、誰もが気持ちよく利用するにはどのような約束事があるかなどを確認させましょう。

絵には、小さな子ども、お年寄り、障がいのある人など、さまざまな人が公園を利用している様子が描かれています。例えば、「小さな子どもが遊具で遊んでいたらどうする?」などと問いかけて、自分の行動をイメージさせるとよいでしょう。

公園に着いたら、最初に公園の利用についての約束事がかかれている看板を全員で確認するようにしましょう。

わたしの はなを そだてよう(教科書p.26〜27)

いくぞ! がっこうたんけんたい(教科書p.12〜17)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。