今知りたい授業のワンポイント

長方形

■定義の言葉を操作に対応させる

第2学年の児童は第1学年のときよりも抽象的な思考ができるようになっていますが、図と「3本の直線で囲まれている形を三角形」という定義を与えるだけでは理解しにくいでしょう。

そこで、教科書p.40のように、点と点を繋いで動物を囲むという活動を行っておくことで、「3本」「直線」「囲まれている」という言葉と操作が結びつき、理解しやすくなります。

なお、「三角形」「四角形」という用語は、教科書p.442で教師から知らせましょう。「ライオンの家の形を何といいますか。」のような問いかけはしません。知らせる内容と考えさせる内容とをはっきり区別して指導することが大切です。

■直角の意味

直角は、一般に平角(角をなす2つの辺が一直線になる…180°)の半分として定義されます。しかし、これではこの時期の児童が理解することは難しいでしょう。

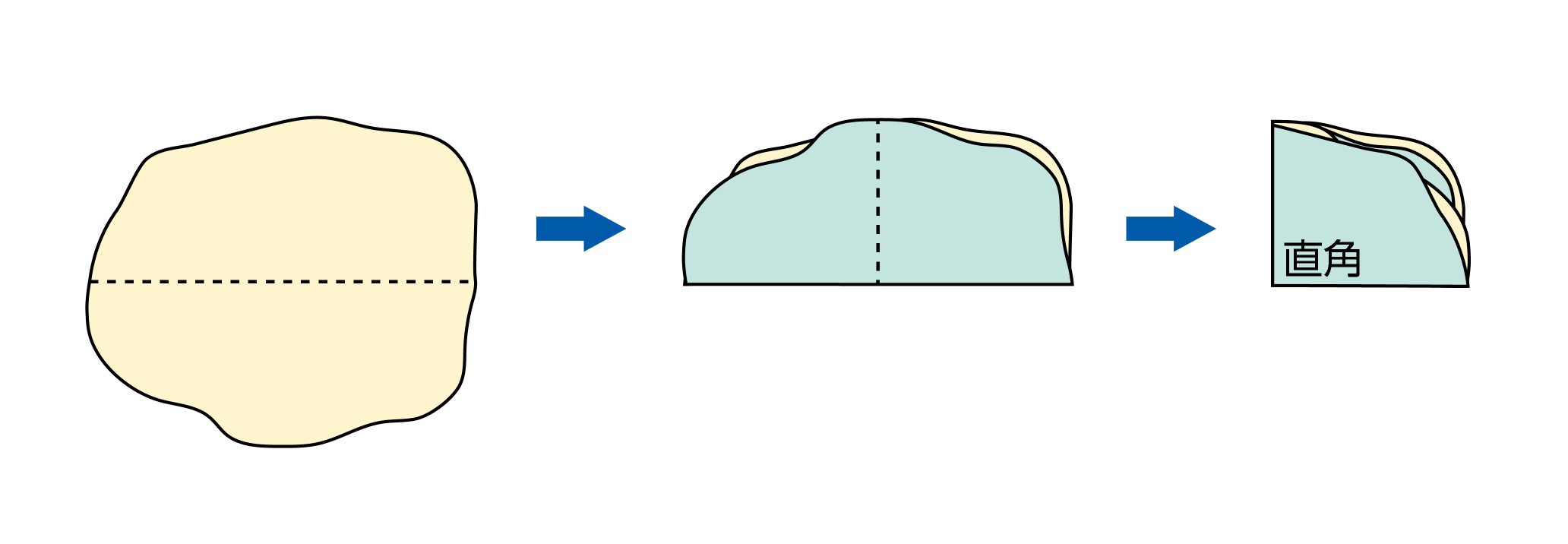

そこで、教科書p.46では、不定形の紙を次のように折って直角をつくり、体験を通して直角の意味を具体的に捉えさせるようにしています。このように、紙を1回折って平角をつくり、さらに半分に折って直角をつくる活動は、「直角は平角の半分である」という操作活動であり、この時期の発達段階に配慮したものです。

■長方形の意味と性質

教科書p.47の指導にあたっては、次のことがポイントになります。

・確実に角が直角になるように、やや深めに折り込ませる。

・児童のつくった四角形を2、3例取り上げて共通点を見つけさせ、どれも4つの角が直角になっていることを確かめさせる。

児童が作った四角形を2、3例(合同でないもの)取り上げる意図は、1例で一般化するよりも、いくつかの例から一般化したほうが、より確かな長方形の概念づくりができるからです。

12.三角形と四角形(教科書下巻p.40〜55)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。