今知りたい授業のワンポイント

電磁石のN極、S極

理科 5年生 2024/2/1

■準備のポイント

コイルを巻く向きが違うと、極の向きも逆になり、話し合いが混乱します。教科書p.156と同じ向き(時計回り)に巻いてあるか、事前に確認しておきましょう。

事前に、方位磁針のN極が北を示しているか確認し、正しくない方位磁針があれば、着磁器で磁化しておきます。

実験を始めるまでに、ノートやワークに、結果を表す図をかかせておくとよいでしょう。あらかじめ、方位磁針の針を除いた図をかいておけば、実験結果をすばやく記録することができます。

■実験のポイント

鉄心のくぎの向きと乾電池の向きとの関係が違うと、くぎの頭のほうがN極になったりS極になったりして、話し合いのときに混乱しやすいので、「最初は、鉄心のくぎの頭のほうに乾電池の+極をつなぐ」などと、決めておくとよいでしょう。

長い時間電流を流すと、導線(エナメル線)の発熱によるやけどの危険性が高まります。「10秒以内に」など、明確に時間を決めて実験するように指示しましょう。

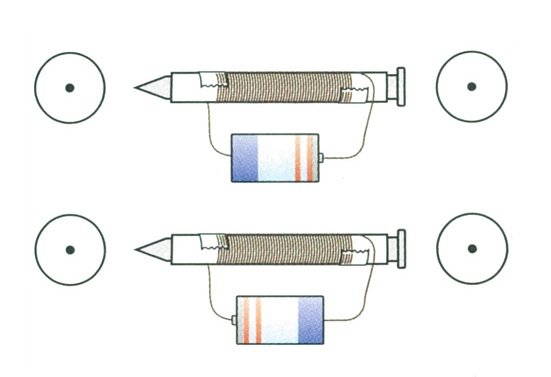

■電流の向きと極のでき方

右手を使って、N極かS極かを判断することができます。電磁石を右手に握り、右手の指のつけ根から指先に向かって電流が流れると親指のほうにN極ができます。

9.電流と電磁石(教科書p.154〜171)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。