今知りたい授業のワンポイント

気体検知管の使い方

理科 6年生 2025/3/13

■気体検知管の使い方

実験3「ものを燃やす前と後の空気のちがい」では、気体検知管を使用して、空気の成分を調べます。実験の前に、気体検知管の使い方を確認しておきましょう。

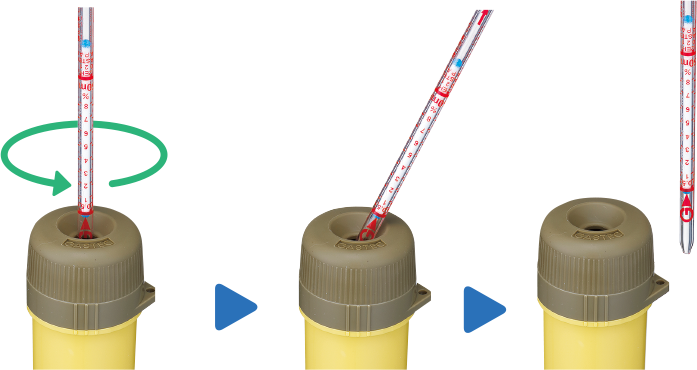

1.気体検知管の両端を折り取る。

チップホルダに差しこみ、回転させてから倒す。

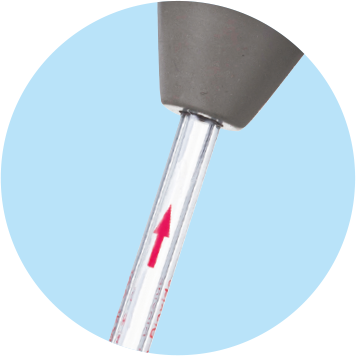

2.気体検知管のGマーク側の先端にゴムのカバーをつける。

3.ハンドルが押しこまれた状態の採取器に、気体検知管を矢印の向きに沿って、採取器の差しこみ口に差しこむ。

4.気体検知管が取りこむ気体の量に合わせて、採取器のガイドマーク(赤線)とハンドルのガイドマーク(「10▲」または「50▲▲」)を合わせる。

5.ハンドルをまっすぐ一気に最後まで引いて固定し、「10▲」の場合は30秒、「50▲▲」の場合は約1分、実験箇所から動かさずにそのまま待つ。

6.ハンドルを90度回転させる。

7.気体検知管を外し、目盛りを読む。

使用後は気体検知管につけたゴムのカバーを外し、ゴムは再利用しましょう。気体検知管はガラスくずとして廃棄します。採取器はハンドルを押しこんでからしまいましょう。

・使用時の注意点

気体検知管と石灰水での実験を1つの瓶で行うと、気体検知管が石灰水を吸いこむ危険があるため、別の瓶でも行いましょう。

★3月の植物栽培情報

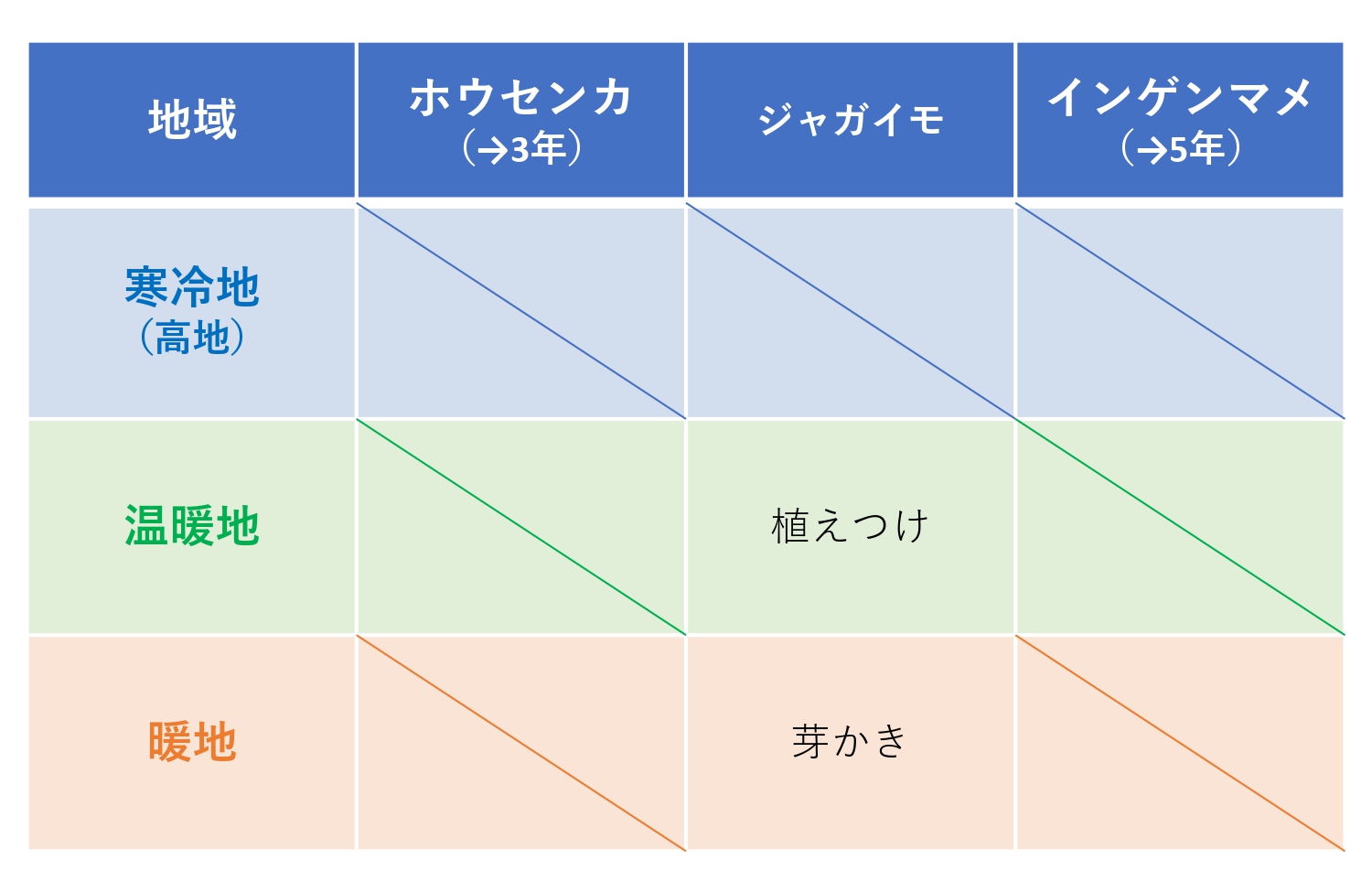

「3.植物のつくりとはたらき」で使用するホウセンカは、たねを3〜4月に準備しておくようにしましょう。

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

1. ものが燃えるしくみ(教科書p.10〜25)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。