今知りたい授業のワンポイント

夏の校庭での遊び/花の観察

■季節の変化に気づく

この単元では、春の校庭の様子と比べながら夏の校庭を探検し、季節の移ろいや夏の自然の様子ろその特徴などに気づくことを目標にしています。

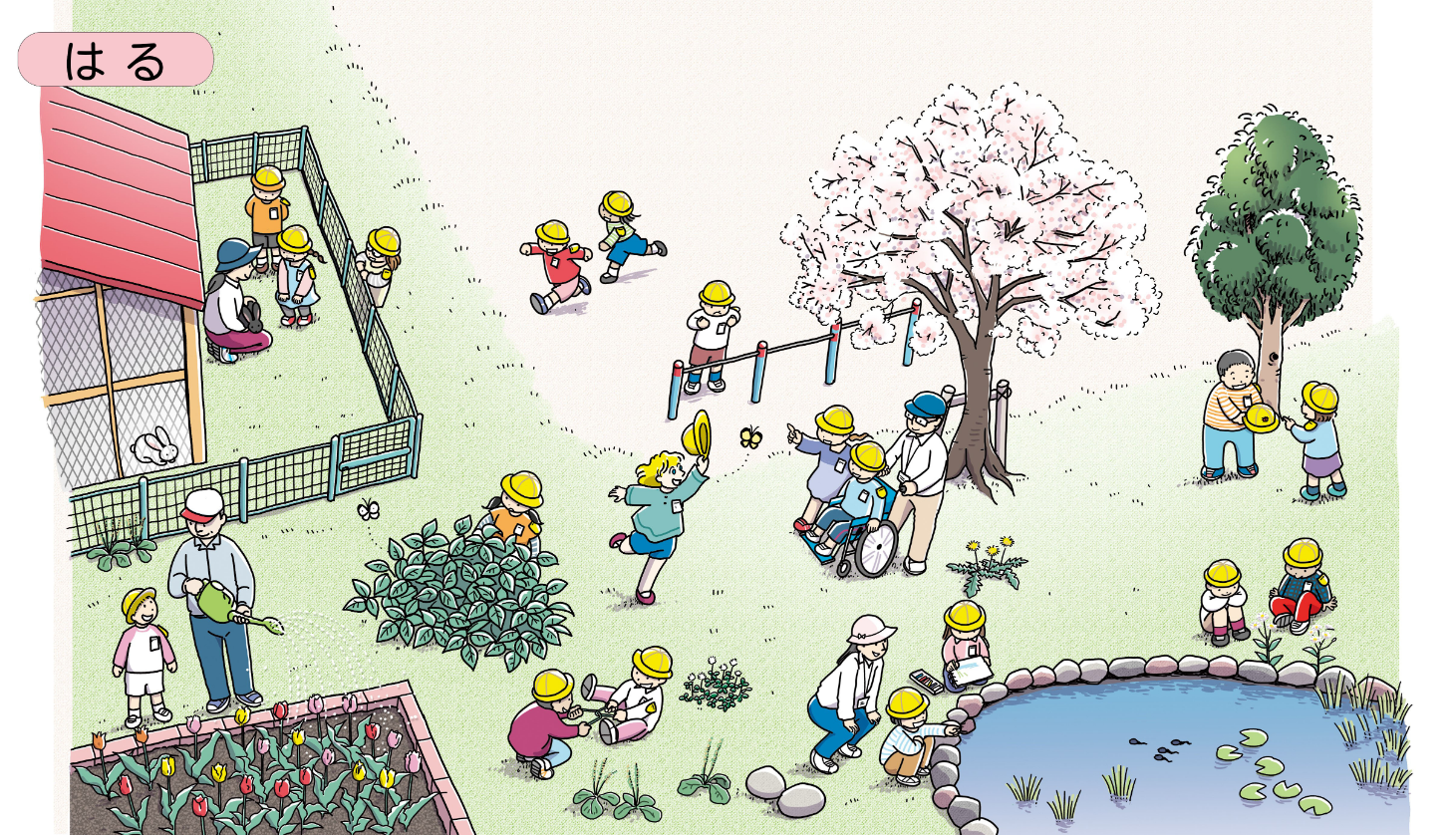

校庭で活動する前に、教科書p.10〜11とp.42〜43のイラストを比較し、どんな変化があるか確認しておきましょう。

イラストは、それぞれの学校の環境とは異なるかもしれませんが、季節の変化のポイントをつかむには効果的です。例えば、

・左下の花壇

【春】チューリップが咲いている。→【夏】ヒマワリが咲いている。

・花壇の右上

【春】アジサイは葉だけ。→【夏】アジサイの花が咲いている。

・服装

【春】長袖 →【夏】半袖

・右上のほうの桜

【春】花が咲いている。→【夏】葉が生い茂っている。

・右下の池

【春】おたまじゃくしが泳いでいる。→【夏】カエルが泳いでいる。

など

教科書p.43左上のQRコード(「きせつで くらべよう」)を読み取ると、春と夏の校庭のイラストをスライドショーで見ることができます。子どもたちがそれぞれタブレットで見るのもいいですが、ICTをうまく活用して電子黒板に写すと、クラス全体で共有しながら意見交換ができます。

春の校庭

夏の校庭

■セミの鳴き声

教科書p.43中央にあるQRコード(「どんな こえかな?」)を読み取ると、セミの鳴き声を聞くことができます。

コンテンツには、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミ、ツクツクボウシ、ヒグラシ、ニイニイゼミの鳴き声が含まれています。

いつもよく耳にする鳴き声はどのセミかを考えたり、今住んでいる地域以外で聞いたことのある鳴き声がないかを考えたりすると、子どもたちの興味が深まるでしょう。

■夏の遊びの工夫

水鉄砲やシャボン玉など夏の自然や特徴を生かした遊びを楽しみます。それぞれの遊び方のポイントを見てみましょう。

【水鉄砲】

・水を使って遊ぶことができることに気づき、遊びをつくり出す楽しさを知る。

・水を遠くに、また正確に飛ばすためにはどうすればいいかを考えることで、子どもたちの気づきが深まる。

【シャボン玉】

・膨らみやすく割れにくいシャボン玉液(石けん+砂糖、PVA系合成洗濯のりを混ぜたもの)を試して、石けん水でつくった従来の液と比較する。

・ストローの数や口の大きさを変える。

・息の吹き方を変える。

それぞれの方法を試したり、友だちとシャボン玉の大きさや数、飛ぶ高さなどを競い合ったりしながら遊んでみましょう。

■花の観察と声かけ

花を観察する際、教師の声のかけ方や問いかけで、子どもたちの観察の視点が明確になります。例えば、

・「よく観察して『ひみつ』に気づけたね」

・「花はいくつ咲いたかな。」

・「どこに花をつけたかな。」

などです。

また、どのように世話をしたら花がたくさん咲いたかなど、記録カードを見ながら思い出すよう声をかけましょう。

そして、今後どのような変化が起こるかなどを予想したり、どんな「ひみつ」を見つけられそうかなどを考えさせたりして、観察や世話への意欲を継続するように促します。

なお、教科書p.29右上のQRコード(「どうがで みよう」)からアサガオの花が咲く様子を見ることができます。

■他教科との関連

この単元は、他教科との関連付けて指導できます。

【算数との関連】

咲いた花の数を数えたり、記録したり、新たに咲いた花の数を足したりすることで、「10より大きい数」や「たし算」との関連を図ることができます。

また、咲いた花の数をカードに色塗りすることで、統計的な見方の素地を養うことができます。

【図画工作との関連】

花がらで色水をつくって絵を描いたり、和紙を染めたりする創作活動ができます。

創作活動は、教師側の誘導ではなく、子どもたちの「花を残したい」という思いからスタートするよう留意しましょう。

なつと なかよし(教科書p.42〜45)

わたしの はなを そだてよう(教科書p.28〜29)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。