今知りたい授業のワンポイント

プログラミングの概要

■教科書におけるプログラミングの扱い

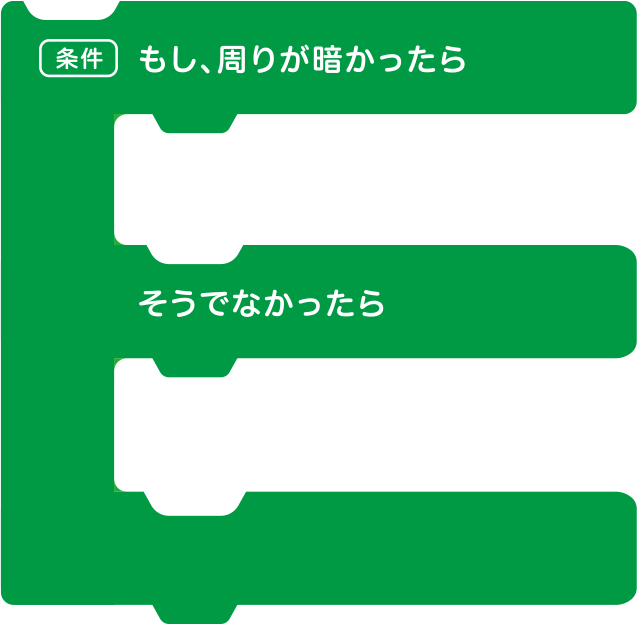

教科書p.183の「活動」では、必要なときだけ明かりがつくように「条件」と「動作」を組み合わせるプログラムを、QRから無償で使用できる「プログラミングシミュレーター」を用いて考えます。

プログラミング画面で自分で作ったプログラムを、シミュレーション画面で確認し、最適なプログラムとなるように、修正や試行錯誤を繰り返す内容になります。その後、教科書p.185〜186では、実際のセンサーなどのプログラミング教材を使った例を、 3種類紹介していますが、市販のプログラミング教材の導入やPC環境、プログラミングの時間確保など、学校によって状況はさまざまなため、柔軟に対応しましょう。

なお、ここで学ぶ内容は、特定のプログラミング言語の構文ではなく、どのプログラミング言語にも共通するようなプログラミングの概念であり、体験を通して会得することに重点を置いています。

また、プログラミングがゲームのような活動だけで終わってしまうことのないように、活動後は、理科としての電気の有効利用というまとめを行い、次単元の環境の学習へとつながるようにしましょう。

■プログラミングの原則:条件→命令

あらゆるプログラミング言語に共通することは、「条件」と「命令」を組み合わせるということです。例えば、人が来たことを感知して照明をつける(人感センサー照明)プログラムの場合、条件は「もし人が来たら」となり、命令は「照明をつける」となります。

条件

■条件の組み合わせ方

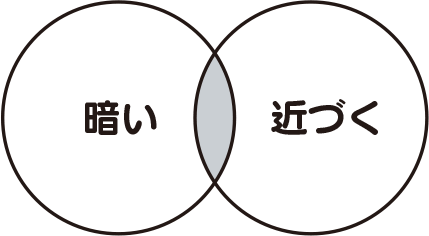

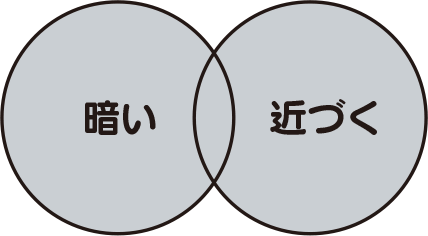

明かりをつけるべき場面は、「周りが暗い、かつ、人が近づく」で、2つの条件の組み合わせ方は「かつ」になります。誤って「周りが暗い、または、人が近づく」としてしまうと、人がいなくても暗くなっただけで明かりがついてしまったり、周りが明るくて明かりをつける必要がなくても、人が近づいただけで明かりがついてしまったりします。

理解が難しい子どもがいる場合は、プログラミングシミュレーターを使って「または」を選択すると、どのようなシミュレーション結果になるかを調べてみるように促すとよいでしょう。

周りが暗い「かつ」人が近づいたら

周りが暗い「または」人が近づいたら

■ビジュアルプログラミング言語

よく知られているプログラミング言語として「C 言語」「JAVA」「BASIC」といったものがあります。これらの言語を含め、一般的にプログラミングといった場合には文字・数字・記号を使ってプログラムを記述することを意味することが多いです。その方式には利点もありますが、初心者にとっては記述方法が理解しづらかったり、キーボードによる文字入力に慣れていないと難しかったりといった面もあります。

一方、キーボードによる入力が不要で、PCなどの画面上にブロック状の部品を並べて置いていくだけでプログラムを直感的につくれるプログラミング言語もあります。細かい記述方法を覚えなくても、わかりやすい見た目と直感的な操作だけでできるプログラミング言語は「ビジュアルプログラミング言語」とよばれ、「Scratch」「MakeCode」「MESH」「レゴWeDo 2.0」などのプログラミング言語に採用されています。

教科書では、プログラミングを初めて体験する児童をおもな対象として考え、QRのプログラミングシミュレーターも、ビジュアルプログラミング言語を意識した内容としています。

9.発電と電気の利用(教科書p.172〜191)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。