今知りたい授業のワンポイント

かさの量感・かさの計算

算数 2年生 2023/6/29

■かさの量感を育てる数学的活動

既習の「4 長さ」と同様に、測定教材の指導で大切なことは量感を育成する活動をさせることです。

量感を重視するのは、それが、実測をする際に適切な計器を選択したり、よみ取りを直感的に判断したり、また、問題解決や日常生活の合理化のために大切なものだからです。

しかし、かさは、その形状がいろいろに変化するものであるために、長さの量感に比べて育成が難しいと考えられます。そこで、かさの量感の育成にあたっては、次の4点を重視して学習を進めるようにしましょう。

ア.自分で測定させ、量の実感をもたせる。

イ.量の見当づけ・実測・見当値と実測値の比較を繰り返させる。

ウ.身のまわりの容器に使われている量の表示に数多く触れさせる。

エ.基本となる量(2dL、5dL、1L、2L、10Lなど)と容器を結びつけて覚えさせる。

■かさの計算式

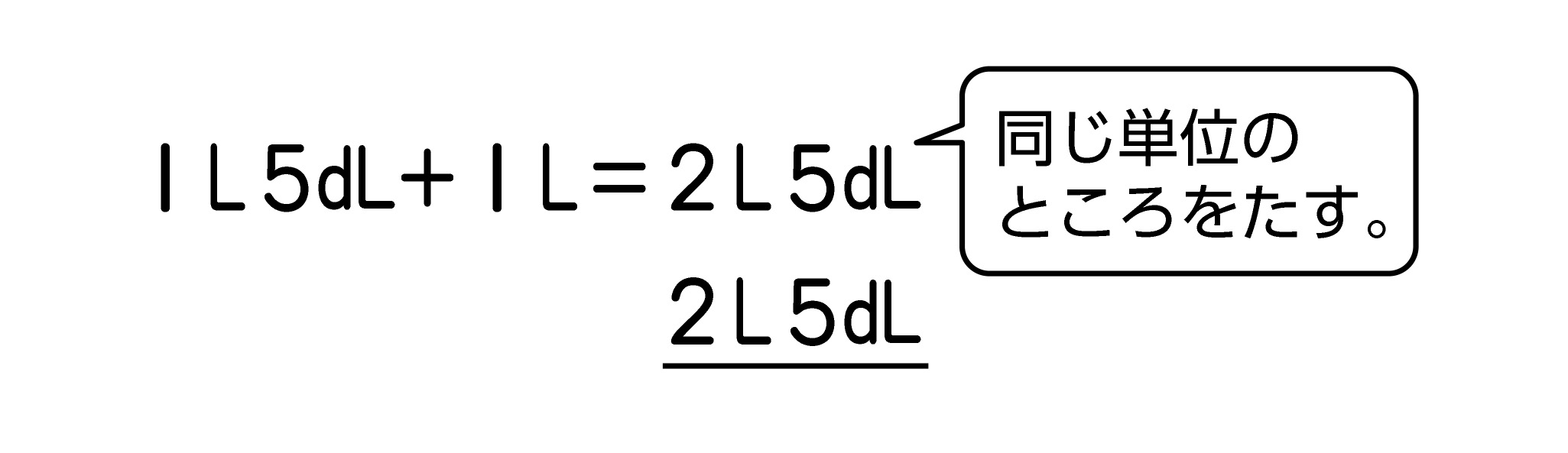

教科書p.93では、「4 長さ」の計算と同じように、式にL、dLを単位につけた名数式で表現しています。

このような問題では、同じ単位の数値に目をつけて計算すればよいことに気づかせることが大切です。「1L5dL+1L=1L6dL」としないように気をつけさせるようにしましょう。

かさの計算指導については、長さと同じように、かさもたし算やひきざんができるということをとらえさせたり、dLとLの単位の関係についても理解を深めさせたりすることがねらいにあるので、単位の複雑さに惑わされるようなものは扱わないように注意しましょう。

7.かさ(教科書p.88〜95)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。