今知りたい授業のワンポイント

わり算を使った問題、答えが九九にないわり算

■わり算とたし算・ひき算を組み合わせた問題

教科書p.29の1の問題では、第1段階ではいちごを乗せた皿の数を求めることになりますが、その問いは問題文には表れていません。そのため、まず、文章から場面の解釈を行い、第1段階で何を求めるとよいかという問いを挿入しましょう。そうすることで、問題の解決が容易になります。特に、「分ける」というキーワードがないので、わり算と捉えにくい児童がいるかもしれません。このような児童には、数図ブロックのような反具体物の操作をさせて問題文の意味を理解させ、演算を決定できるようにしましょう。

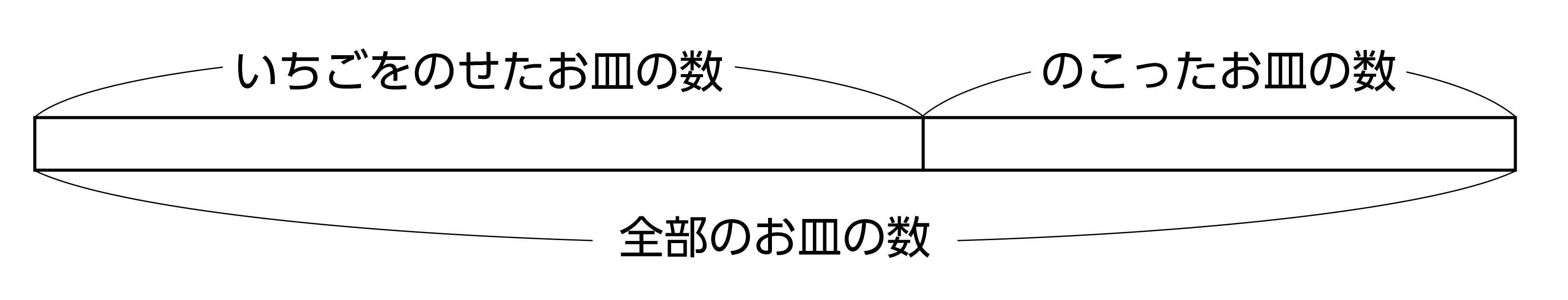

また、一方で、問題の全体の数量関係を見通すことも大切です。下の図のようなテープ図などをかいて、数量関係を捉えられるように指導しましょう。

■40÷4や0÷4のわり算

教科書p.30の問題場面では、「1人分を求める計算なので、わり算の式に表す」ということを根拠に立式できます。しかし、0のわり算の場合、これだけを取り上げ、唐突に「0枚を4人に分ける」といっても、児童には意味がわかりにくいでしょう。そこで、40枚を4人で分けるという問題の式とも関連させていきます。1人分を求めるので、40÷4と同じ考えで0÷4となることを導きます。

計算の仕方については、□を使ったかけ算の式をもとに考えさせます。既習の10や0のかけ算(教科書上巻p.12〜13)を想起させましょう。

■69÷3の計算の仕方

教科書p.31の69÷3の計算では、十円玉6個と一円玉9個を使って、実際に3等分する操作をさせるとよいでしょう。その際の手順は次の通りです。ここでの操作の手順が第4学年での筆算形式を理解する上での基礎になるので、この手順をしっかり身につけられるように指導しましょう。

1.十円玉6個を3等分する。 60÷3=20

2.一円玉9個を3等分する。 9÷3=3

3.十円玉2個と一円玉3個をあわせる。 20+3=23

2.わり算(教科書上巻p.20〜33)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。