今知りたい授業のワンポイント

はね返した日光を重ねたときの明るさと温度

■実験のポイント

風が強いと的が倒れやすく、結果も安定しないことが多いです。また、太陽が雲に隠れると実験結果にばらつきが出ます。そのため、天気予報を確認し、快晴の日に実験を行うことが望ましいです。光は温度計の液だめを狙うようにし、壁と鏡の距離は、2〜4mぐらいにすると実験がしやすくなります。

段ボールに温度計を差しこむ際、力を入れすぎて割らないように注意させましょう。

液だめのあるところに日光を当てる。

3分間待つ間に、明るさの記録や枚数を増やしたときの変化の見通しなどを持たせるとよいでしょう。

段ボール紙は、一度あたためると温度が下がりにくいです。本来ならば、完全に冷えた後、次の実験をしたほうがよいですが。限られた授業時間のため、ある程度時間をおいて、温度の下降が鈍くなった時点で実験を進めてもよいです。

放射温度計で段ボール紙の表面の温度を調べるときは、調べるものとの距離やちょっとした向きの違いで数値が違ってくるので、複数回測定するとよいでしょう。

■教科書の実験以外の方法

実験2は、児童が自分たちで考えた方法で課題を解決する活動を行うのに適した実験でもあります。教科書の実験以外の方法としては、下記が考えられます。

1.手(体感)で調べる。

2.液晶温度計で調べる。

温度によって色が変わる液晶温度計に、はね返した日光を当てて比べます。

3.氷のとけ方で調べる。

同じ大きさの氷に,はね返した日光を当てて比べます。

4.バターのとけ方で調べる。

同じ種類で同じ大きさのバターに、はね返した日光を当てて比べます。

5.コップに入れた水の温度で調べる。

同じプラスチックのコップ(黒く塗ったもの)に同じ量の水(約3分の1)を入れ、その温度変化で比べます。

★10月の植物栽培情報

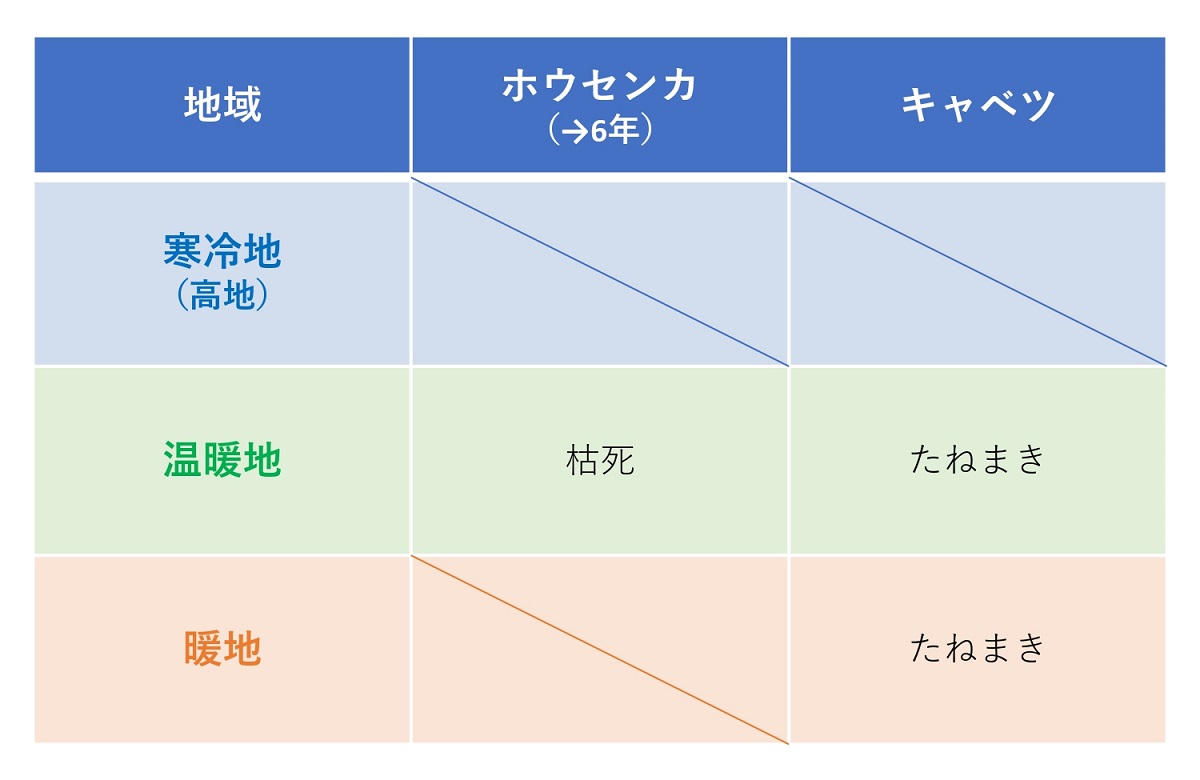

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

7.光のせいしつ(教科書p.108〜119)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。