今知りたい授業のワンポイント

電気を通すもの・通さないもの

■実験のポイント

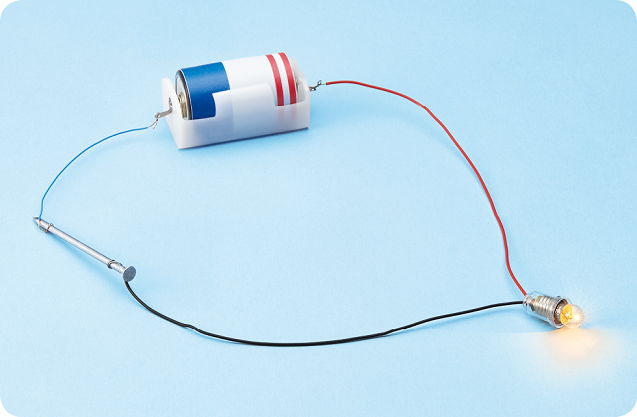

本単元での電気を通すもの・通さないものの区別は、1.5Vの乾電池を使って、豆電球の明かりをつけることができたかどうかの結果をもとにしたものです。実際には、高い電圧をかけると、電気を通す物質はたくさんあります。しかし、本単元では、身の回りの物質を使って「金属は電気を通す」ことを導いていきます。

電気を通すものを問うと、児童は「ゼムクリップ」「はさみ」などの道具の名前を挙げることがあります。しかし、本単元では道具の名前でなく、ものの材質に目を向けさせるようにしましょう。

鉄くぎをはさんだ回路

■電気を通すもの

鉄、銅、アルミニウムなどの金属には、電気を通す性質(電気伝導性)があります。教科書では、調べる金属として空き缶を提案していますが、ほとんどの空き缶は塗料やさび止め塗料が塗ってあり、そのままでは電気を通しません。金属製の手すりやサッシなども同様なので注意しましょう。

鉛筆やシャープペンシルの芯には、電気を通すものがあります。芯は、グラファイト(石墨、黒鉛とも)と粘土を混ぜ合わせてできています。グラファイトは、炭素(C)からなる元素鉱物です。炭素には電気をよく通す性質がありますが、展性・延性はなく非金属に分類されます。

■電気を通さないもの

プラスチック、紙、木、ガラスなどは電気を通しません。また、水は電気を通すと考えている児童も多いですが、不純物をふくまない純粋な水は、ほとんど電気を通しません。ただし、身の回りにある水は不純物を含んでいることがほとんどです。

■調べるものの例

実験は、児童が調べたいもので行うとよいですが、その際、金属とその他の材質が混じるようにしたり、磁石の学習につながる材質をいれたりして、支援を行いましょう。

教科書の例のほかに、次のようなものを加えてもよいでしょう。

・銀色・金色の折り紙

銀色の折り紙は、紙にアルミニウムはくをはりつけているため、銀色の面は電気を通します。金色の折り紙は、銀色の折り紙の上に塗料を塗っているので電気を通しません。ただし、塗料の層は非常に薄く、紙やすりなどで軽く削るとアルミニウムの層が出て電気を通すことがあります。

・金属とプラスチックのスプーン

金属とプラスチックのスプーン、金属と竹の定規など、同じ道具でも材質が違うものを取り上げることで、よりものの材質を意識できます。

・アルミニウムはくの形を変える

アルミニウムはくを丸めたり、棒状にしたりするなど、いろいろな形にして調べることで、よりものの材質を意識できます。

8.電気で明かりをつけよう(教科書p.112〜123)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。