今知りたい授業のワンポイント

見取り図、展開図

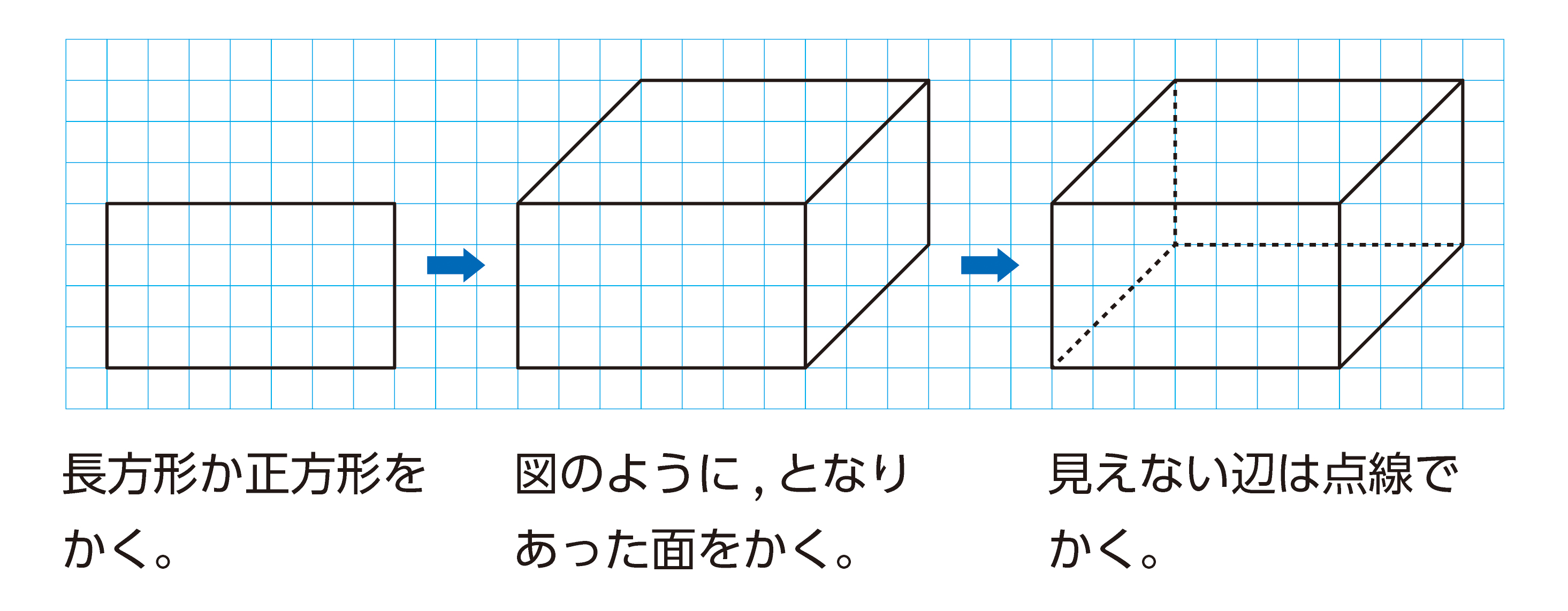

■見取り図

一般的に、見取り図は等角投影図か斜投影図でかかれます。教科書で扱っているのは斜投影図です。立体図形の立面図(真正面から見た図)を水平にかき、平面図(真上から見た図)と側面図に奥行きを持たせて、斜めにかきます。前面と背面だけが忠実にかかれ、奥行きの長さや、角度に関する明確なルールはなく、適当な長さや角度でかいてかまいません。

見取り図は、遠近法によるものでないことや、実際には見えない部分まで点線を使って表現している点において「見たまま」というわけではありません。しかし、面や辺の間の平行・垂直といった関係をある程度保存しているので、後に学習する面や辺の関係についての理解にも有効なものとして位置づけられます。

実際の授業においては、実物の模型を置き、いろいろな位置から観察させ、「全体の形がわかる」視点を見つけさせることを大切にしましょう。

■展開図

展開図は、立体図形(の表面)を辺に沿って切り開いた図であり、厳密な定義はしません。しかし、暗黙のうちに、1枚に繋がったものに限定して考えられています。面や辺の間の平行や垂直といった関係を見るのには適しませんが、平面図形に帰着しているという点が最も重要です。

直方体の展開図の学習では、それぞれの面の形と大きさ(辺の長さ)、面と面との繋がりの様子などに着目させながら、およその図を考えさせ、実際に展開図をかかせるとよいでしょう。このとき、展開図は切り開き方によっていろいろに考えられることを知らせます。

イメージが難しい児童には、実物や映像を使って示すことが有効です。反対に、作業が早い児童には、複数の展開図を考えてみるように促すとよいでしょう。個人差が大きいことが予想されることから、個に応じた手立てを用意しておくことが大切です。

16.直方体と立方体(教科書下巻p.94〜107)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。