今知りたい授業のワンポイント

縮図の利用

算数 6年生 2024/10/17

■拡大図・縮図の関係にある図形の弁別

単元導入時には直観的に扱ってきた「形が同じ」ということを、教科書p.149では、対応する辺の長さの比が等しいこと、対応する角の大きさがそれぞれ等しいことを確認させていきます。

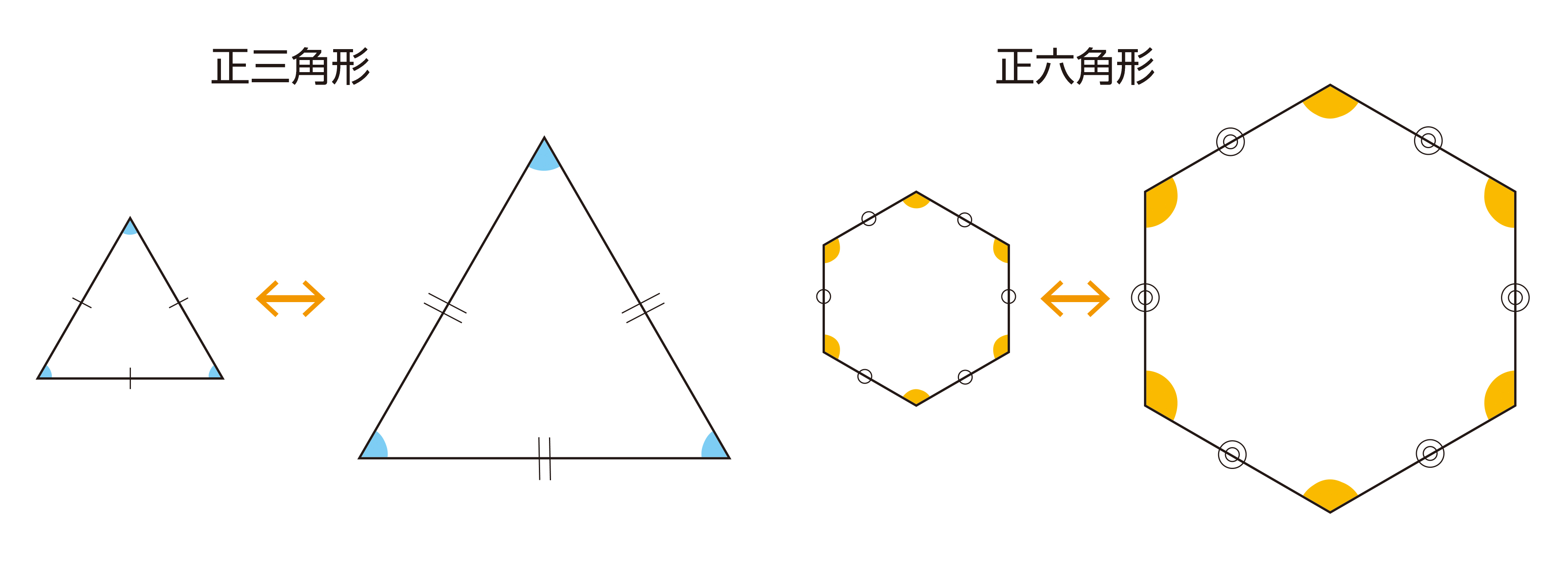

正多角形が拡大図と縮図の関係になるわけですが、これは正多角形の定義である、辺の長さと角の大きさがすべて等しいという特徴によるものであることに気づかせましょう。正三角形や正方形から類推させ、頂点の数を増やしても辺の長さと角の大きさがすべて等しい正多角形は拡大図と縮図の関係になることを掴ませます。

なお、曲線図形である円はどうなのかという問いが出てくればそれも取り上げるとよいでしょう。円はすべて相似になっているので、拡大図と縮図の関係になっています。

■縮図の利用

教科書p.150〜151でのねらいは、縮図が実際の場において有効に用いられるものであることを理解させることです。したがって、あまり複雑な場合を取り上げるなどしないで、簡単な場合においてその原理を理解させることが大切です。

自主学習として、目的地までの距離など適当なものを選んで測らせることをさせてみるのもよいでしょう。しかし、これはごく大ざっぱな測量法なので、誤差がかなり大きく、児童によってはかなり違った値が出てきますが、それも認めるようにすることが必要です。それは、学んだ内容や経験を進んで生活に生かそうとする態度を育てるためでもあります。

11.図形の拡大と縮小(教科書p.140〜152)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。