今知りたい授業のワンポイント

ひき算の答えのたしかめ

■加法と減法の相互関係

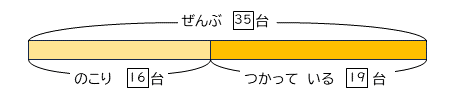

3つの数16、19、35について、次の図のような関係があるとします。

16と19がわかっていて35を求めるときは、「16+19=35」という加法になります。35と19がわかっていて16を求めるときは、「35−19=16」という減法になります。このとき、加法と減法は3つの数のどれを求めるかによって、相互に関連づけられています。このような加法と減法の関係を加法と減法の相互関係といいます。

■ひき算の答えをたし算で確かめる方法を考える

ここでは、たし算とひき算が互いに逆の関係になっていることに気づかせ、それを答えの確かめに用いることができるようにすることがねらいです。テープ図とp.58の下の挿絵を手がかりに、使った一輪車を戻すと台数はどうなるかという逆思考を促し、たし算とひき算の相互関係をもとにたし算を使って答えを確かめることにつなげるようにします。そして、適用題を通して、ひき算はたし算を使って答えを確かめることができることとそのよさを実感させていくようにするとよいでしょう。

「ひかれる数」「ひく数」の用語については、教え込むのではなく、ひき算の答えの確かめ方を児童が説明する際に適時に知らせます。その用語を使って、ひき算の答えの確かめ方について、「答え」に「ひく数」をたすと「ひかれる数」になることに気づかせるようにしましょう。

児童に自由に確かめ方を考えさせると、次のような考え方が出てくる場合がありますが、これらについても認めるようにしましょう。

・(ひかれる数)−(答え)=(ひく数)

・(ひく数)+(答え)=(ひかれる数)

[5]たし算とひき算のひっ算(1)(教科書上巻p.47〜62)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。