���m�肽�����Ƃ̃����|�C���g

�����̌v�Z

�������̂�����

�@���߂�ꂽ�����̒����������ꍇ�A���̂����̖ڐ���̂��鑤���g���āA���̒����ɂȂ�悤�ɒ�������C�ɂ����Ă��܂��̂���ʓI�ł��B�������A�ڐ���̂�ݎ��╝�̌v�Z���ɔO���ōs���ȂǁA�����̔��B�i�K����l����Ɠ���A�܂��A���̂����̎g�����Ƃ��Ă��������Ƃ͌����܂���B

�@�{���A���̂����͒����𑪒肷�邽�߂̓���ŁA�����������߂̓���͒�K�ƌĂ�܂��B���ȏ��Ɏ����ꂽ�菇�́A���ɂ��̂������t�����ɂ��邱�Ƃ́A�����ɂƂ��Ĕς킵�������Ă��܂���������܂��A�v��𐳂����������Ƃ���ԓx��{�����Ƃ͍���̊w�K�ɂ��q����܂��B

�������̌v�Z��

�@���ȏ��ł́A�قƂ�ǂ̎��͖������ň����Ă��܂��B�������A�����A�����A�d���Ȃǂ̗ʂ̌v�Z���ɂ��ẮA�P�ʂ̊W�ɒ��ڂ����邱�Ƃ���Ȃ̂ŁA�P�ʂ������������ŕ\���Ă��܂��B

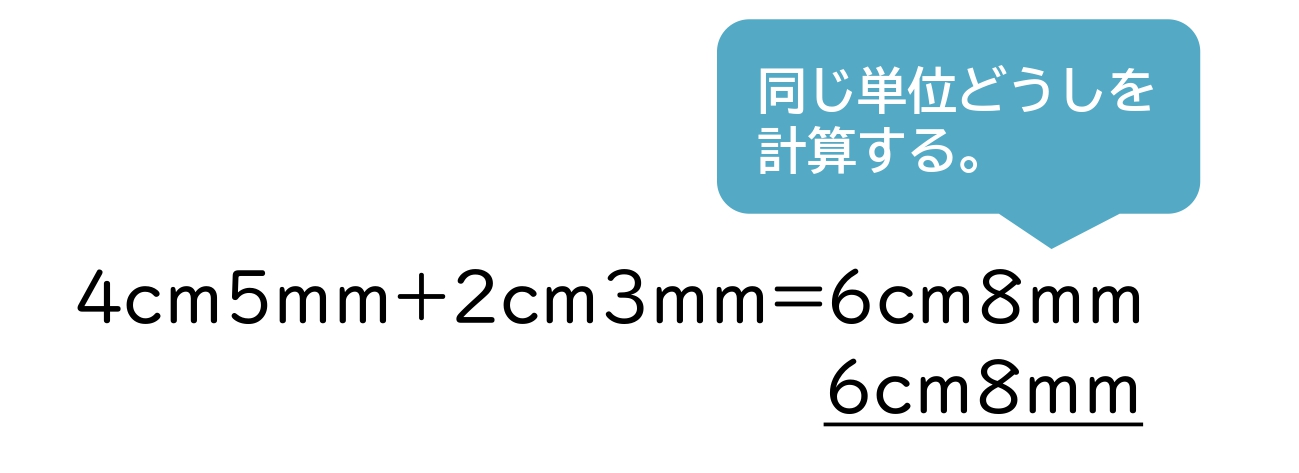

�@�����̂����Z��Ђ��Z�ł́A�����P�ʂ̐��l�ɖڂ����Čv�Z����悢���ƂɋC�Â����A�Ⴆ�A�u4�p5mm�{2cm3mm�v���A�u4cm�{2cm��6cm�v�u5mm�{3mm��8mm�v�ƁA�����P�ʂǂ����Ōv�Z���𗧂āA���m�Ɏ����悤�ɂ��܂��傤�B

�@�����̌v�Z�ɂ��Ă̎w���́A�����̂悤�ȗʂ���������Ђ�����ł���Ƃ������Ƃ𑨂���������Acm��mm�̒P�ʂ̑��݂̊W�ɂ��Ă̗�����[�߂������肷�邱�Ƃ��˂炢�ł��B�v�Z�͊ȒP�Ȃ��̂ɂƂǂ߁A�P�ʂ̕��G���ɘf�킳���悤�Ȃ��͉̂ۂ��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�m4�n�����i���ȏ��㊪p.34�`46�j

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q4�̂����ꂩ����͂����͂��������B