今知りたい授業のワンポイント

ひょうとグラフ

■カードのグラフのつくり方

カードを分類・整理してカードのグラフをつくります。実際にアンケートをとる場合、各自のカードを貼る順序については、児童から意見を聞いても構いません。

・好きな遊びを決めた人から貼っていこう。

・並んでいる座席の順に貼っていこう。

・名簿の順に貼っていこう。

などが出ることでしょう。中には「うんていが好きな人から貼っていこう。」という意見も出るかもしれませんが、次の学習の発展を考えて、好きな遊びごとに貼るのは避けた方がよいでしょう。どのような順で貼っていくにしても、学級全体の児童がもれなく1つずつ貼っていったという確認は重要です。p.10〜11で取り上げた遊び以外から選ばせる場合は、教師側としては、あらかじめ児童の好きな遊びを把握しておき、6つ程度から選ばせるようにします。

■表や●グラフのかき方

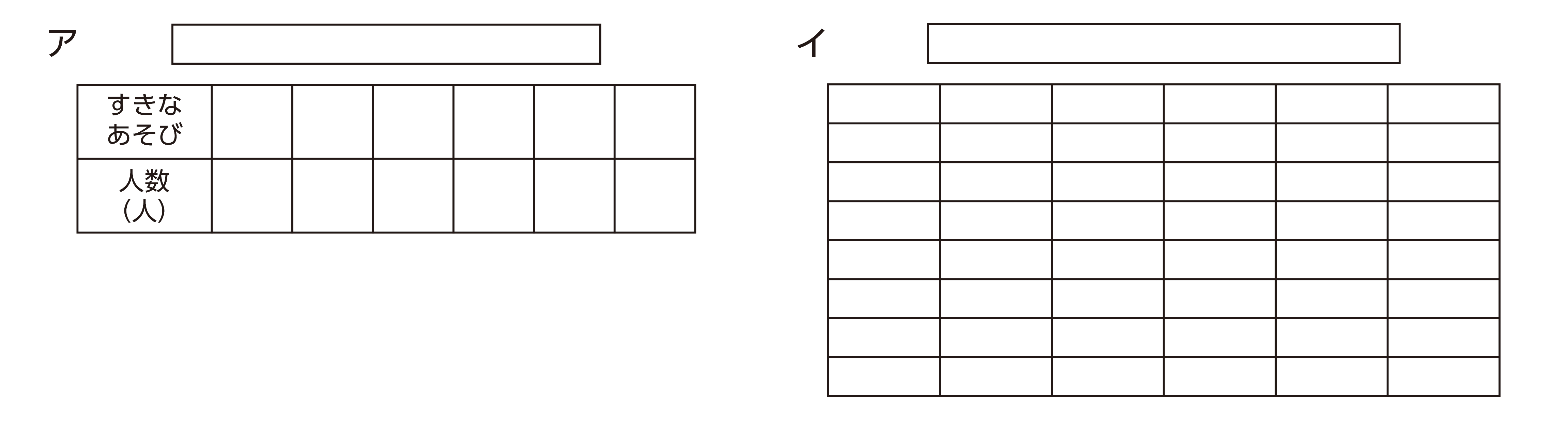

教科書p.13で表や●グラフのかき方を指導する段階では、下のような表の枠やグラフの枠をあらかじめ印刷しておき、児童に配布するとよいでしょう。

ア.表の指導

1.表に表題を書かせる。

2.表に好きな遊びを書き入れさせる。

3.好きな遊びの人数を調べて書かせる。

表に書かせた後、好きな遊びごとに人数を発表させて、好きな遊びの人数を確かめさせることが必要です。また、人数の合計を求めさせることは計算の範囲を超えているので注意しましょう。(合計欄は設けていません。)

イ.●グラフの指導

1.グラフに表題を書かせる。

2.グラフに好きな遊びを書き入れさせる。

3.表の人数をよみ、好きな遊びごとに●をかかせる。●の大きさが不揃いでも枠の中に1つずつかいてあればよしとする。

●グラフにかかせた後、好きな遊びごとの●の数を確かめることや、全部の●の数を数えて学級の人数になっているかどうかを確かめることが必要です。

■落ちや重なりがないように数える

数を数えるときに、一度数えたものをもう一度数えたり、数え飛ばしたりしてしまい、数がわからなくなってしまうことがよくあります。また、声に出して数える児童が近くにいると、自分の数えている数がわからなくなってしまうこともあります。

落ちや重なりなく数えるために、数えたものに鉛筆で印をつけながら数えるように促し、また、声に出さずに数えさせ、十分集中して一度で正しく数えられるように配慮しましょう。

なお、印をつけながら数える場合、数え間違えたときなど、数え直すときに見にくくなってしまうので、印は大きすぎないようにすることや、数え直すときに違う印を使うことなどを助言しましょう。

1.ひょうとグラフ(教科書上巻p.10〜17)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。