今知りたい授業のワンポイント

成長が実感できる振り返り活動を

■小さな変化に気付けるように

この単元では、町探検やその発表の活動を通じて、児童が自分自身の成長に気付くことを目標としています。

感染症の流行による影響で、限られた範囲内の活動しかできなかった学校もあるかと思いますが、できる限り画像や動画を集めて児童に見せ、それらを手がかりに、町探検で心に残ったことや頑張ったことなどをクラスやグループで話し合ってみましょう。

■話し合いのルールを決めましょう

クラスやグループで話し合う際、質問や感想は友だちの話が終わってからというルールを徹底させましょう。そうしないと、友だちが話している途中で、「私もそう思う。」「それで、どうしたの?」と割って入り、自分の話を優先させる児童が現れてしまいます。そのように話の流れが遮られると、うまく話すことができなくなる児童もいるからです。

■論理立てて話す・聞く習慣を

話すときは、思いつくまま話すのではなく、理由を挙げたり、何かと比較したりするなど、筋道を立てて話すことを意識させましょう。

また、友だちの話を聞くときも、ただ漠然と聞くのではなく、場面を想像したり、自分の考えと比較したり、要点や質問をまとめたりと、さまざまな視点から考えながら聞く習慣を身につけるように指導しましょう。

■板書を工夫しましょう

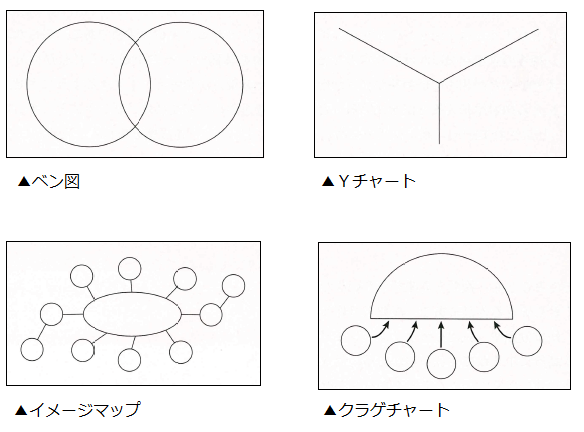

話し合いの際、思考ツールを用いて板書を工夫すると、児童の思考を可視化したり、意見や情報を整理したりできます。

教科書下巻p.94では、分類を目的とした「Yチャート」を用い、「町のこと」「町の人のこと」「自分のこと」などさまざまな角度から振り返っています。

思考ツールには、このほか、「ベン図(比較する)」「イメージマップ(関連付ける)」「クラゲチャート(理由付けする)」などがあります。目的に応じた図を活用することで、新たな気付きが生まれたり、話し合いが活発になったりして、思考がさらに深まっていきます。

■次単元の準備を進めましょう

次の単元の「これまでの わたし これからの わたし」では、自分の成長を調べるために、家族を中心にさまざまな人に話を聞き取ります。そのため、各家庭には早めに依頼文等で活動内容を知らせて、理解と協力を得ておきましょう。

ただ、児童が幼い頃について調べることを望まない保護者もいます。また、災害や家庭の事情等で、写真や思い出の品が残っていない家庭もあります。家庭環境に十分配慮し、連携しながら進めていきましょう。

町の すてき つたえたい(教科書P.86〜97)

町たんけんを ふりかえろう(教科書P.94〜95)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。