今知りたい授業のワンポイント

面積の求め方のくふう

■L字型の図形の求積における難点

自力解決を図る際、次のような児童がいます。

・2つの面積を合わせたり、また、全体から一部の面積をひいたりすればよいという発想がない。

・面積を求めるために、どの辺の長さを図ればよいかがわからない。

こういった場合には、補助線を入れるだけでなく、実際に画用紙などを使ってL字型から長方形に分けたり元に戻したりして面積についても加減ができることを示し、面積の公式と対応させて辺に着目できるようにさせましょう。

面積をたしたりひいたりしてよいことや、いくつかのステップを踏んで求めていけばよいことがわからずに立ち止まってしまう児童がいることに留意して、解決の見通しを持たせるときにこういったつまずきを解消するようにしましょう。

■L字型の面積とオープンアプローチ

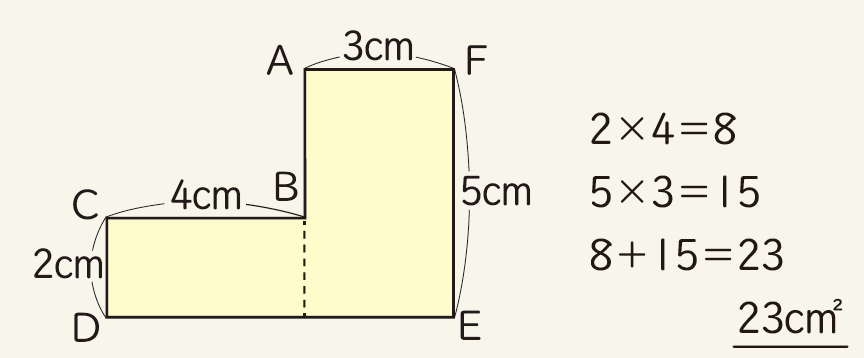

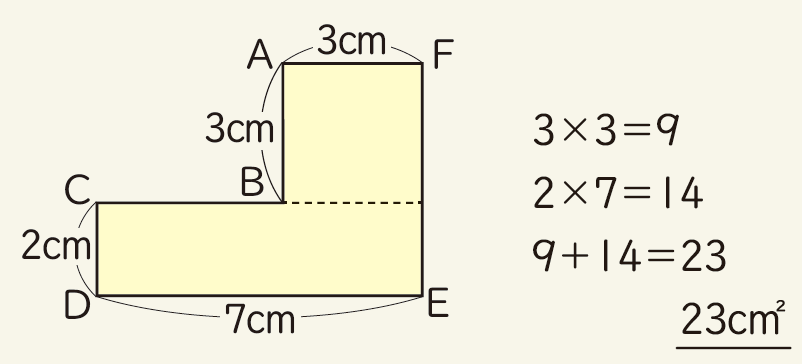

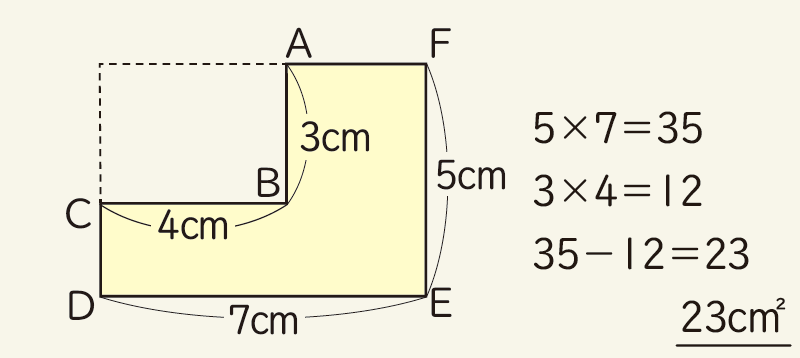

L字型の面積を求めるにあたっては、問題解決のための着想・見通しを話し合わせ、必要な辺をはかる段階(教科書p.8[1]ア)と、面積を求める段階(p.8〜9[1]イ、ウ)の2つのステップがあります。

p.8〜9では、3パターンの着想を紹介し、それぞれの考え方で面積を求める展開にしていますが、実際の授業としては、児童自らが着想・見通しを持って求積していくというオープンアプローチの展開も検討しましょう。オープンアプローチとは、自由に着想させて解決させる展開のことを指します。

1.面積の公式を想起させ、求積できる形(長方形や正方形)を、L字型の図形の中に見いだせばよいことに気づかせます。

具体的には、図に補助線を入れて見通しをもたせていきます。見通しがもてたら、それを発表させたり、お互いに説明させたりして、考え方が1通りではないことに気づかせます。

2.長さをはかって面積を求めることになりますが、着想の違いや縦横の見方の違いによってはかるべき辺が違います。ここでもオープンアプローチを意識して「どの辺をはかればよいか」と問いかけ、さまざまな見方・考え方があることを意識させましょう。求積したら、それぞれの仕方を説明させて、考え方の違いや共通点、工夫のよさなどを話し合わせます。

10.面積(教科書下巻p.2〜16)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。