今知りたい授業のワンポイント

なんじなんぷん

■時計のよみ方

時計のよみ方について、児童には、「みじかいはりで、なんじをよむ」「ながいはりで、なんぷんをよむ」と指導しましょう。その際、時計の針の動き方に着目させるとともに、短針については文字盤の数字通りによむこと、長針については、1→5分、2→10分…とよみかえていくことが必要であることもあわせて指導します。そのため、時計の文字盤の仕組みをよく観察し、どこを見て分と時をよめばよいのか、繰り返して指導を進めていくことが大切です。

なお、次のような場合は間違いが生じやすいので注意しましょう。どちらの場合も、時間の流れを意識させることが大切です。

・長針のさす文字盤の数字を分とよんでしまう。

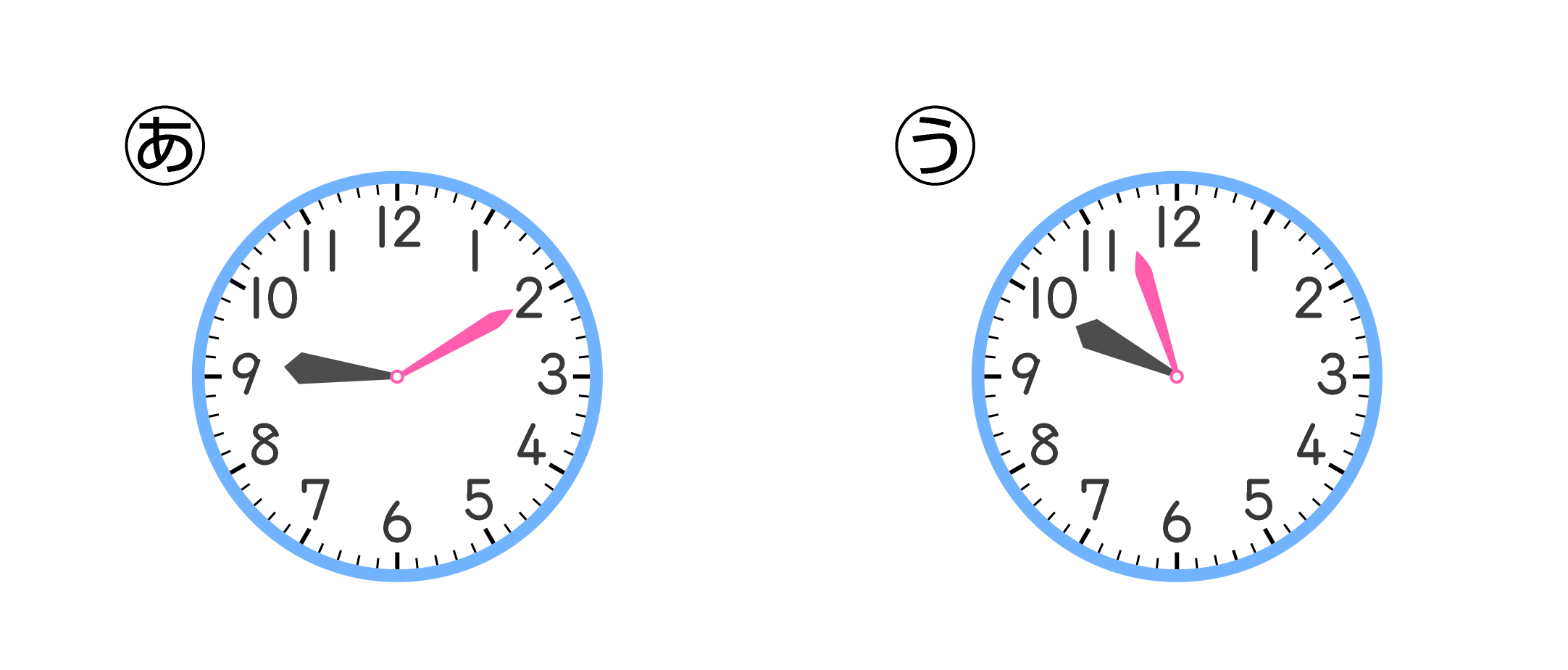

(例)9:10の時計は長針が2を指しているので、9時2分と間違ってよんでしまう。…教科書p.113[2](あ)

・短針をよみ違う。

(例)9:57の時計は短針が10時に近いので、10時57分と間違ってよんでしまう。…教科書p.113[2](う)

大切なのは、時間の流れを意識することです。

(あ)は、9時3分より後の時刻なので9時2分のはずがありません。

(う)は、10時にまだなっていない・もう少しで10時になるという時刻なので、「10時57分とよむのはおかしい」と児童自身が気づくことができます。

■時刻をつくる学習

模型の時計を活用します。

時計→時刻(時計から、時刻をよむ活動)

時刻→時計(時刻から、時計を合わせる活動)

この両方向の学習活動を行うことで、時計のよみ方を定着させることが期待できます。

模型の時計で時刻をつくるときには、まず短針で何時であるかを合わせ、次に長針で何分であるかを合わせるという、基本のつくり方をしっかり習得させましょう。その上で、5飛びによる時刻の合わせ方や、8:35であれば「8時半から5分進める」、10:57であれば「11時から3分戻す」など、多様なつくり方を経験させるとよいでしょう。

19.なんじなんぷん(教科書p.112〜114)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。