今知りたい授業のワンポイント

九九の表ときまり(2)

算数 2年生 2023/12/7

■答えが同じになるかけ算

教科書p.74でのねらいは、1つの数を「2つの数の積」として捉える見方を育てることです。

p.73での経験から、児童はa×bとb×aとなっているものはすぐに見つけられると考えられますが、その他にも同じ答えはないか調べさせるようにします。表だと情報が多すぎる場合には、九九の練習で使った九九のカードを使って、答えから九九をいわせるという活動を行ってもよいでしょう。

1つの数を「2つの数の積」として捉える見方は、計算の工夫にも有用であり、中学校で因数分解をするときには不可欠なものです。ここで九九の範囲での定着を図っておきましょう。

■九九の表とアレイ図を関連づけて深く理解する

教科書p.75では九九の表を中心に指導を行いますが、「11 かけ算(2)」で学習したアレイ図を使った九九の構成にも立ち返って学習させましょう。

表を見ると、2の段の数と3の段の数をたすと5の段の数になることはすぐにわかりますが、なぜそうなるのか、児童には捉えにくいでしょう。そこで、アレイ図を使って理由を話し合うことで、より深く理解させることができます。

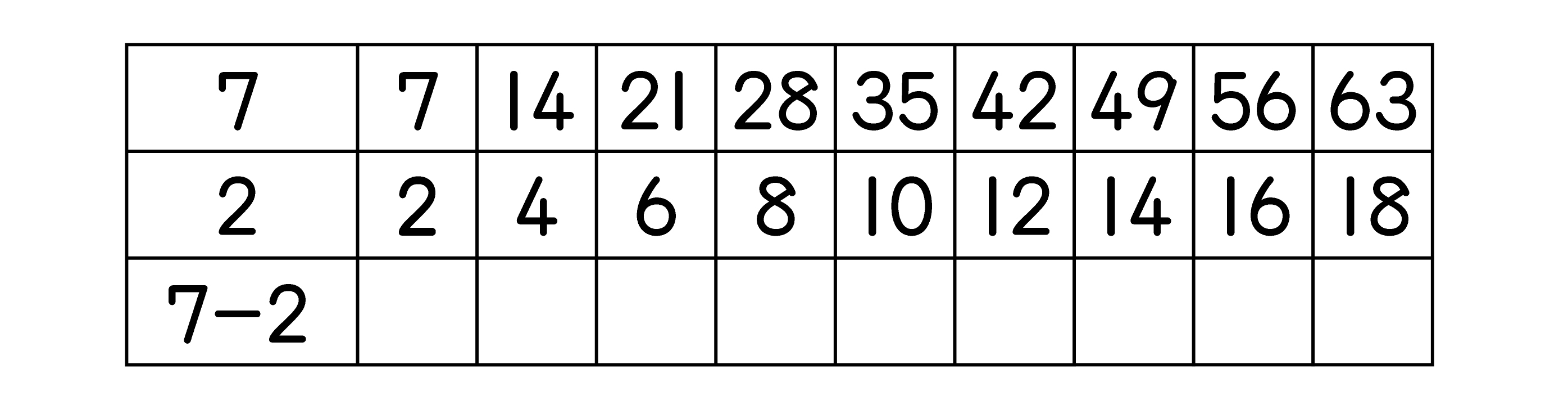

なお、2つの段の答えの和や差がどうなるかは、次のように整理すると考えやすくなります。

13.九九のきまり(教科書下巻p.71〜79)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。