今知りたい授業のワンポイント

おおいほう すくないほう

■求大と求小の問題の取り扱い

大小の2つの数量があって、小さい方の数量との差を知り大きい方の数量を求める問題を「求大」といいます。また、大きい方の数量と差から小さい方の数量を求める問題を「求小」といいます。教科書p.124の1、2の問題は求大の場面を、p.125の3、4の問題は求小の場面を扱っています。

p.124の1の問題では、次のように問題場面を捉えることができるかが問題解決のポイントになります。

たいきさん → めが5こでた。

ひまりさん → たいきさんより【3こおおく】めがでた。

この関係を、たいきさんの芽の数とひまりさんの芽の数の関係に着目して表すと、次のようになります。

たいきさんの芽の数 5個

↓ 3個多い

ひまりさんの芽の数 □個

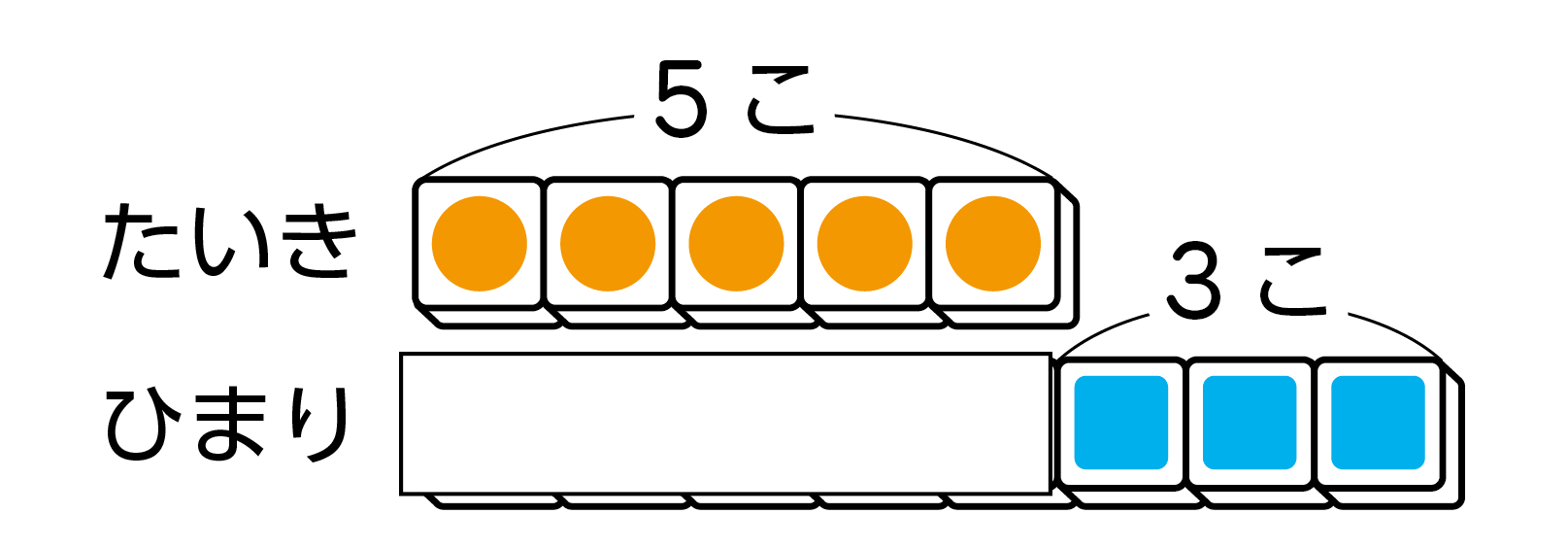

しかし、この数量の関係を文章から見出すことは、児童にとって簡単ではありません。そこで、問題文からわかることを数図ブロックを用いて表すことが必要になります。このとき、数図ブロックをすべて並べると、ひまりさんの数量を「1、2、3、4、…」と数えてしまう児童もいるので、実態によっては下のような図で考えさせてもよいでしょう。

図から、

たいきさんの芽の数は5個 → 「小さい方の数量」

3個 → 「その差」

ひまりさんの芽の数 → 「大きい方の数量」

とすると、(小さい方の数量)+(その差)=(大きい方の数量)という関係が見えてくるので、大きい方の数量を求めるには「5+3=8」と立式すればよいことがわかります。

p.125の3、4の求小の問題でも、この求大の問題と同様に、図や数図ブロックの操作などを用いて数量の関係を捉え、立式させるようにしましょう。

22.おおい ほう すくない ほう(教科書p.124〜125)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。