今知りたい授業のワンポイント

太陽の観察のポイントと注意点

■影と太陽の位置の観察のポイント

遮光板を使って太陽の見える位置と影の向きを指で示すなどして、影と太陽の位置関係に目を向けるよう助言し、「太陽」「光を遮っているもの」「影」の3つの位置関係に着目できるようにします。また、影の向きの共通点を話題にしておきましょう。

【遮光板の使い方】

太陽を見るときは、必ず理科教材用のJIS規格の遮光板を使用します。遮光板は1人につき1つずつ使用しましょう。

太陽を直接見ると危険であることを話題にして、遮光板の使い方を説明します。

・下を向いて遮光板を目に当ててから太陽を見る。

・遮光板を使っても、長時間太陽を見続けてはいけない。

【観察のまとめ】

観察の結果では、影ができる向きと太陽の位置関係を図や言葉で整理します。

・太陽の反対側に影ができる。

・人や物も、影の向きは同じ。

■影と太陽の動きの観察のポイント

方位磁針を適切に使って、影と太陽の位置を記録します。観察は、全日晴天の日に行い、1日中、日なたになる場所で行います。少なくとも、午前・正午・午後と、3回は観察しましょう。

観察の視点としては、「影の向き」「太陽の位置」は必須です。加えて、「影の長さ」「太陽の高さ」などに着目すると考察で理解が深まります。

記録用紙はA4、ストローの長さは、10〜14時の観察なら7cm、9〜15時の観察なら5cmにするとよいでしょう。

【方位磁針の使い方】

位置の記録に「方位」が使えることを確認して、方位磁針の使い方を説明します。

・方位磁針を水平に持つ。

・針の動きが止まったら、文字盤を回して、「北」の文字を針の色のついたほうに合わせる。

・方位を読む。ここでは4方位で空間をとらえる。

【観察のまとめ】

ほかのグループの結果を並べて、共通点を話題にするとよいでしょう。また、影の動きを関係付けて考えさせ、太陽は東→南→西、影は西→北→東と動くことをおさえます。

また、影の長さと太陽の高度の関係は必ずしも理解させる必要はないですが、「南の空の高いところを通る」という空間認知にいたるために触れておきましょう。

・どの影も、時間がたつと西から東に動いている。

・太陽は東から西に動いている。

・正午の影はほかの影と比べて短い。

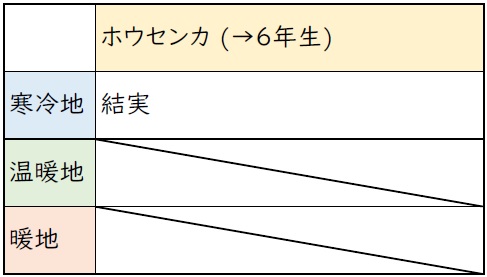

★9月の植物栽培情報

発芽率が落ちていくので、採取したたねは次の年のうちに使うようにしましょう。また、何年にもわたって代々採取を繰り返していると、年々たねが劣化し、病害虫の被害を受けやすくなったり、正常な花や実がつきにくくなったりします。これを防ぐためには、新しいたねを購入して少しずつ混ぜたり、2〜3年に一度すべて新しいたねに変えて更新をはかったりする必要があります。

( )内は同じ植物を栽培している学年

6.影と太陽(教科書p.82〜99)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。