今知りたい授業のワンポイント

「順に考える」考え方と「まとめて考える」考え方

算数 2年生 2024/8/29

■加法的オペレータ

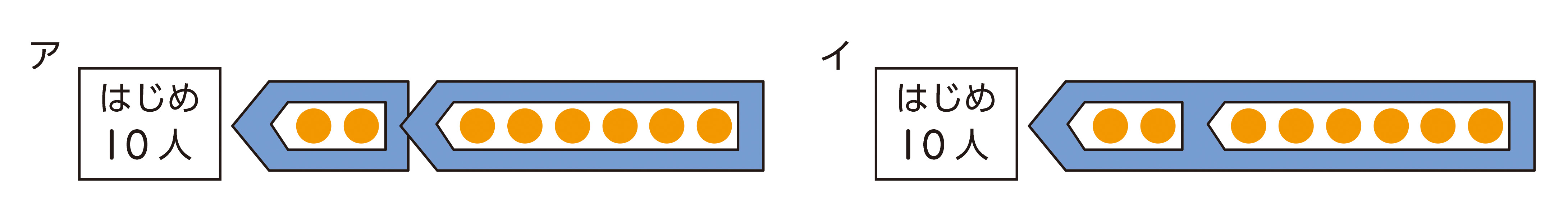

児童が気づきやすい考え方アと、そうでない考え方イがあります。

教科書p.114[1]

ア.10+2=12、12+6=18(「順に考える」という考え方)

(10+2+6=18)

イ.2+6=8、10+8=18(「まとめて考える」という考え方)

まず、児童が容易に気づく「順に考える」考え方を取り上げ、下のような矢印の図を使って視覚的に数量の関係を捉えさせるとよいでしょう。その後、図をもとに別の考え方を見つけるよう促すことで、「まとめて考える」考え方に気づかせていきます。そして、どちらの考え方でも正しい答えに辿り着けることを理解させましょう。

このように、変量(この場合2と6)に目をつけた考え方は、3要素2段階の問題を解決するときに有効です。

■理解に時間がかかる児童への手立て

<図を見て自分なりの考えを書くことができない児童への手立て>

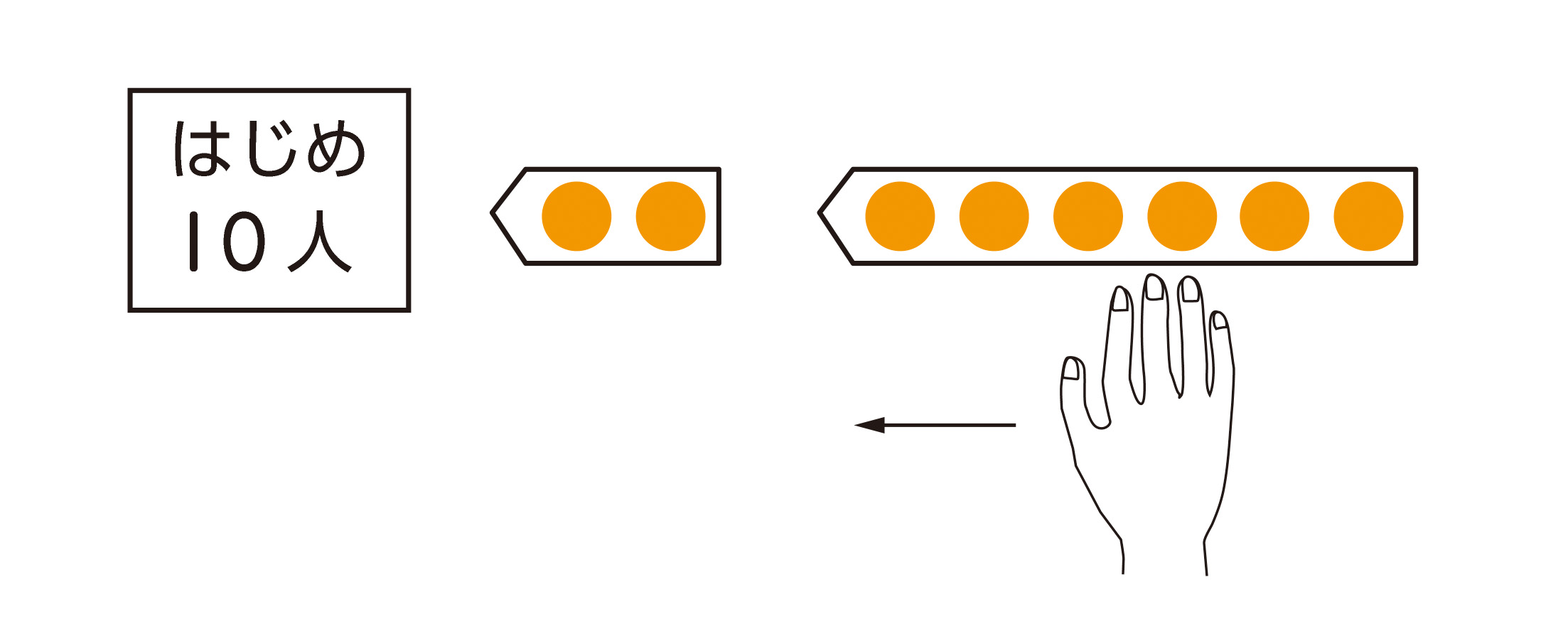

「来た順にたしてみましょう。」や「何人増えたか考えてみましょう。」と個別にヒントを与えましょう。図をうまくよみ取ることができない児童へは、下のように図を分けたものを準備しておき、問題文にあわせて、動きを見せるとよいでしょう。

<「まとめて考える」考え方を理解できない児童への手立て>

2つの矢印の図をまとめて色を塗らせたり、図の上に「ふえた人の数8人」などと書き込ませたりするとよいでしょう。

見方・考え方をふかめよう(2) こんにちは さようなら(教科書上巻p.114〜117)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。