今知りたい授業のワンポイント

とかしたものを取り出すには

■実験5「水よう液を冷やす」のポイント

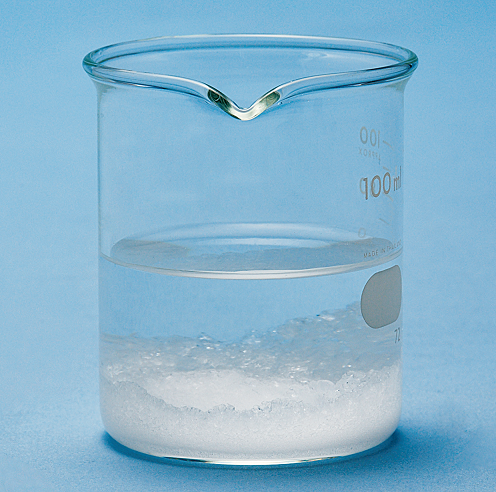

水溶液を冷やすと溶けているものを取り出せるかを予想した後に、実験の計画を立てます。その際に、水溶液にどのような変化が見られたら、取り出せたといえるかを考えるようにします。そうすることで、溶け残りや冷えて出てきたものがある状態では、判断がしづらいので、取り除く必要があることに気づくことができます。

ろ過した液は実験6でも使用するので、すべて実験5で冷やすのではなく、取っておくようにしましょう。

実験5・6では、実験4でつくった水溶液を使う。

■ろ過のコツ

ろ過は、教科書p.147のQRコードを読み取って映像を提示したり、演示したりして適切な操作を確認します。間違った方法と比べ、操作の意味を考えられるようにすることが有効です。

・ろ紙

ろ紙はろうとの直径にあったものを選びます。ろ紙には、定性ろ紙や定量ろ紙、硬質ろ紙がありますが、一般のろ過には定性ろ紙を使います。

・ろうとの当て方

ろうとの足先は斜めに切り口があります。その長いほうを、ビーカーの壁に当ててろ過を行います。液がビーカーを伝わることで、ろ過の速度が上がり、液が跳ねることも防ぐことができます。

・液の注ぎ方

液はガラス棒を伝わせてゆっくりと注ぎます。液を注ぎすぎてろ紙の上まで液で満たされてしまうと、ろ紙とろうとの隙間から液が流れてしまい、上手くろ過できません。ろ紙を折って広げた厚みのあるほうにガラス棒を当てると、ろ紙が破れにくくなります。

■実験6「水よう液から水をじょう発させる」のポイント

冷やす方法では食塩水から食塩を取り出すことができなかったことから、どうすると食塩が取り出せるかを考えることで、実験6につなげます。

弱火で加熱し、液が少し残っているうちに火を止め、冷めたら虫眼鏡などで粒を観察します。別の方法として、自然蒸発させる、ドライヤーであたためる、アルコールランプであたためるなどの方法があります。

8.もののとけ方(教科書p.132〜153)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。