今知りたい授業のワンポイント

月の位置と月の形の変化

■観察と実験

実験1の前の教科書p.116の「活動」では、月の観察を例示しています。それは、観察と実験のそれぞれに留意点があり、できれば両方の結果からの考察が望ましいからです。

【観察の留意点】

昼間の月を実際に観察した記録は、活発な話し合いに効果的です。方位や高度はあまり正確でなくても、月と太陽の位置に着目できれば、モデル実験の結果についても納得ができます。

一方、昼間の月を観察できる期間は限られるので(上弦の月の午後、または下弦の月の午前)、天気などの都合が合わず、観察が(特に複数回は)実施しにくいことが考えられます。

また、実際の月では高度が日々変化するため、それがつまずきの要因になる場合があります。秋のころの月が見える高度は、満月では太陽の高度とあまり変わりませんが、上弦の月では低く、下弦の月では高くなり、日によって変化してしまいます。児童が月の高度につまずいているときには、ここでは高度にはこだわらず、月の形と太陽の位置に着目するよう助言するとよいでしょう。

【実験の留意点】

実験では、すべての位置の球(月)に、平行な光が当たるようにする必要があります。懐中電灯を複数用意するか、1つの懐中電灯を、毎回、平行移動させます。このとき、事前に子どもには、太陽がたいへん遠くにあること、そして、太陽から月には常に平行な光が届いていることを説明し、正確に実験を実施するには、すべての位置の球に平行な光を当てる必要があることを伝えておきましょう。

■大きさと距離

太陽・地球・月の実際の大きさや距離を、身近な尺度に置きかえると次のようになります。

地球→1cmほどの小さめのビー玉

太陽→1mほどの運動会で使用する赤白玉

月→2〜3mmほどのビーズ玉

地球から太陽までの距離→約120m

地球から月までの距離→約30cm

「太陽」を校庭の端に置いて、120m離れた所で手もとに「地球」と「月」を持つと、具体的にイメージできます。このことで、太陽光が平行になることも納得しやすくなります。

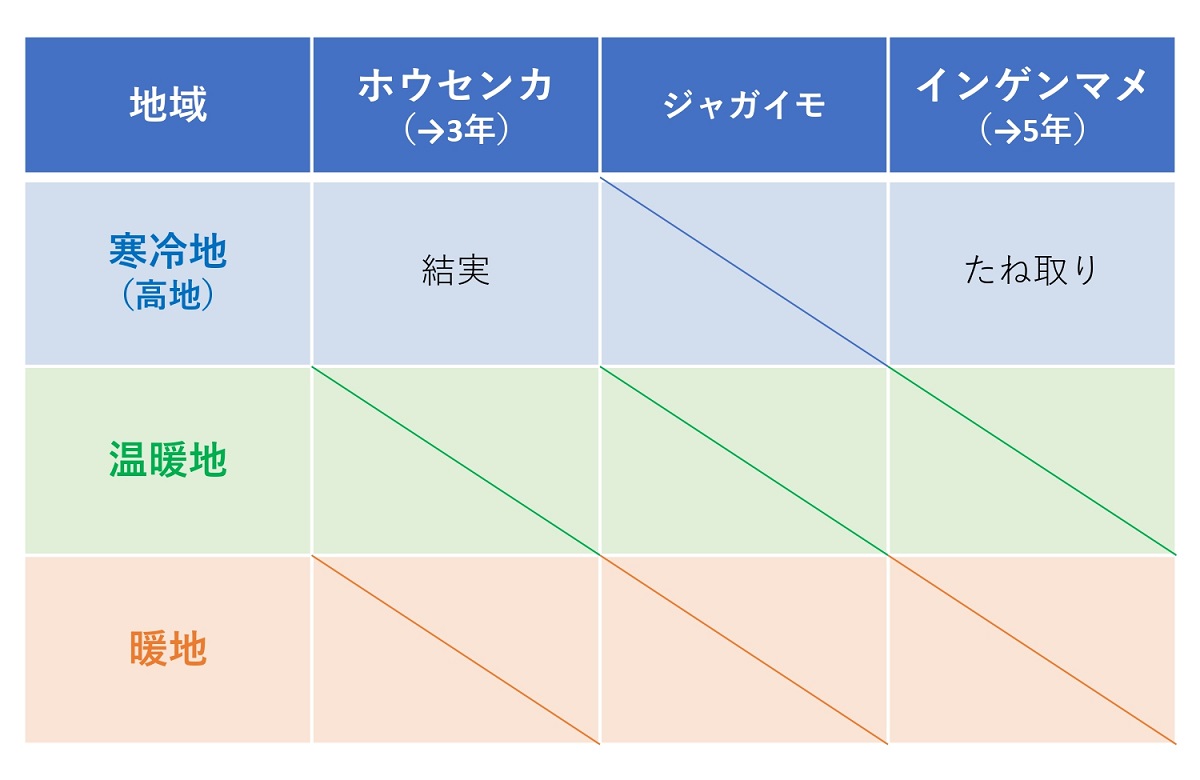

★9月の植物栽培情報

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

6.月と太陽(教科書p.114〜123)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。