今知りたい授業のワンポイント

電磁石の強さを変える

■条件の制御

この実験は、調べる条件以外の条件はすべて同じにしなければ比較することができません。回路をつくったら、調べる条件だけを差し替えて、それ以外の器具はそのままの状態で使用しましょう。

・電流の大きさを変える場合のポイント

児童が持っている乾電池は、今までに行った実験でかなり消耗しています。この実験では、グループごとに新しい乾電池を準備するか、電源装置を用いるほうがよいでしょう。新しい乾電池を準備する場合は、各グループに3個ずつ用意しましょう。

・巻数を変える場合のポイント

条件統一の中には「エナメル線の長さ、太さ」も入ります。エナメル線の長さが長くなると、抵抗が大きくなり、流れる電流が小さくなります。また、エナメル線の太さが細いほど、流れる電流は小さくなります。エナメル線の長さが違うと、巻数を変えるだけでは、思うような実験結果が得られないこともあります。そのため、同じ長さで比較実験する必要があります。200回巻きのときも、100回巻きのときと同じ長さのエナメル線(4m)を使うようにしましょう。

■測定誤差への対応

くぎの先端側の極だけを近づけて、引きつけられたゼムクリップの数を調べると、グループごとの誤差がそれほど出ない結果が得られます。電磁石に引きつけられたゼムクリップは、空のトレーに運んで、数を数えるとよいでしょう。

電流計の使い方を確認しておく。

実験結果のばらつきの誤差を減らすために、平均を用います。平均のかわりに、「3回調べて、3回分の合計で比べる」などとしてもよいでしょう。

グループ内で役割分担する際、簡易検流計(電流形)の数値を読む係は2人以上にし、読み間違いがないようにしましょう。

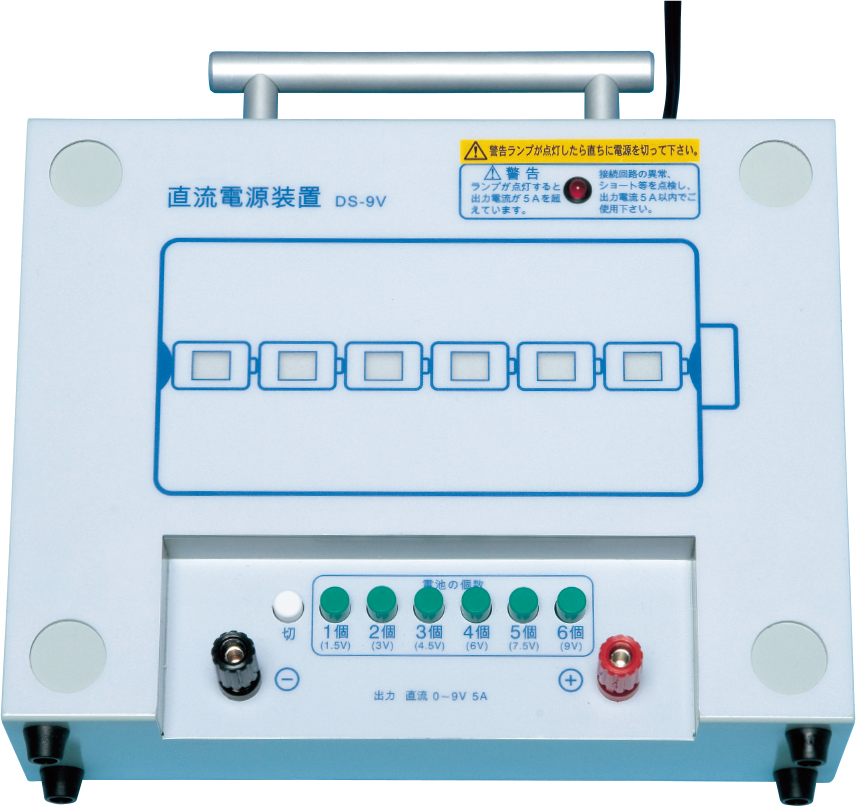

■電源装置

教科書p.173で紹介しているようなボタン式や、ノッチ式は、乾電池何個分の電流が流れているかが見てわかるようになっています。

連続可変式では、「1.5V」の目盛りが乾電池1個分、「3.0V」の目盛りが乾電池2個分であることを知らせる必要があります。小学校段階では、ボタン式かノッチ式が使いやすいでしょう。

電源装置

9.電流と電磁石(教科書p.162〜179)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。