今知りたい授業のワンポイント

食物連鎖の量的関係

■食物連鎖

同一地域で生活している生物の間で、互いに食べるもの(捕食)と食べられるもの(被食)という関係が連鎖的につながっています。この生物どうしの関係を表す概念を食物連鎖といいます。

動物には、植物を食べる草食動物と、動物を食べる肉食動物がいます。したがって食物連鎖は「植物→草食動物→肉食動物→肉食動物→…」というつながりになります。食物連鎖の始まりは光合成を行い自ら養分をつくり出すことのできる植物です。そして、ある地域において、食物連鎖の最後には、食べられてしまうことのない、食物連鎖の頂点に位置する捕食者(最上位捕食者)が存在します。草原におけるライオン、森林におけるヒグマやオオワシ、海洋におけるシャチなどがその例です。一般に、上位の捕食者ほど体が大きく個体数が少なくなっています。

■食物連鎖の量的関係

太陽の光をエネルギーとして光合成を行い、二酸化炭素や水などの無機物からでんぷんなどの有機物(養分)をつくり出す植物のことを「生産者」といいます。

でんぷんなど化学エネルギーを閉じこめた有機物は、生産者の生活を支えるだけでなく、消費者に取りこまれ、食物連鎖を通じて自然界を移動します。すべての生物はこの化学エネルギーを呼吸によって取り出して生活しています。

また、生活に必要なエネルギー以上の有機物を取りこむことで、生物は成長し体を大きくしていきます。この体に蓄えられた有機物が食物連鎖の次の栄養段階に取りこまれていきます。

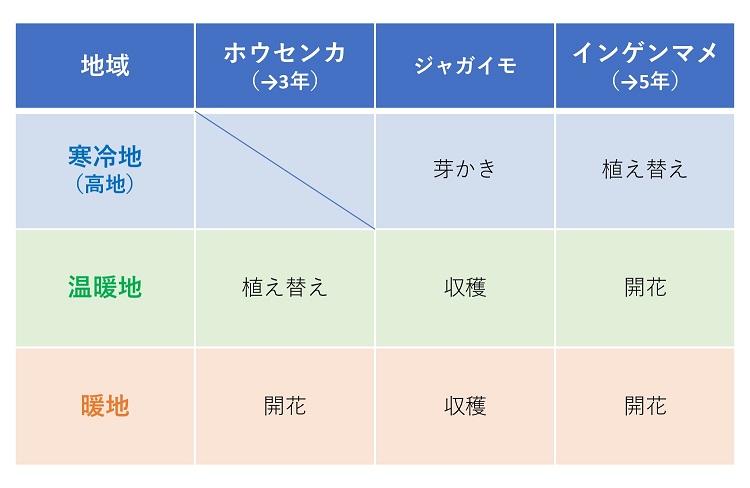

★6月の植物栽培情報

芽かき後、1平方メートルあたり一握りの化学肥料(窒素:リン酸:カリウム=1:1:1)を施し、株に土を寄せておきます。その2週間後にも同様に施肥と土寄せを行います。

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

わたしたちの地球(1)4.生物どうしのつながり(教科書p.68〜85)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。