今知りたい授業のワンポイント

たし算とひき算

■暗算の方法

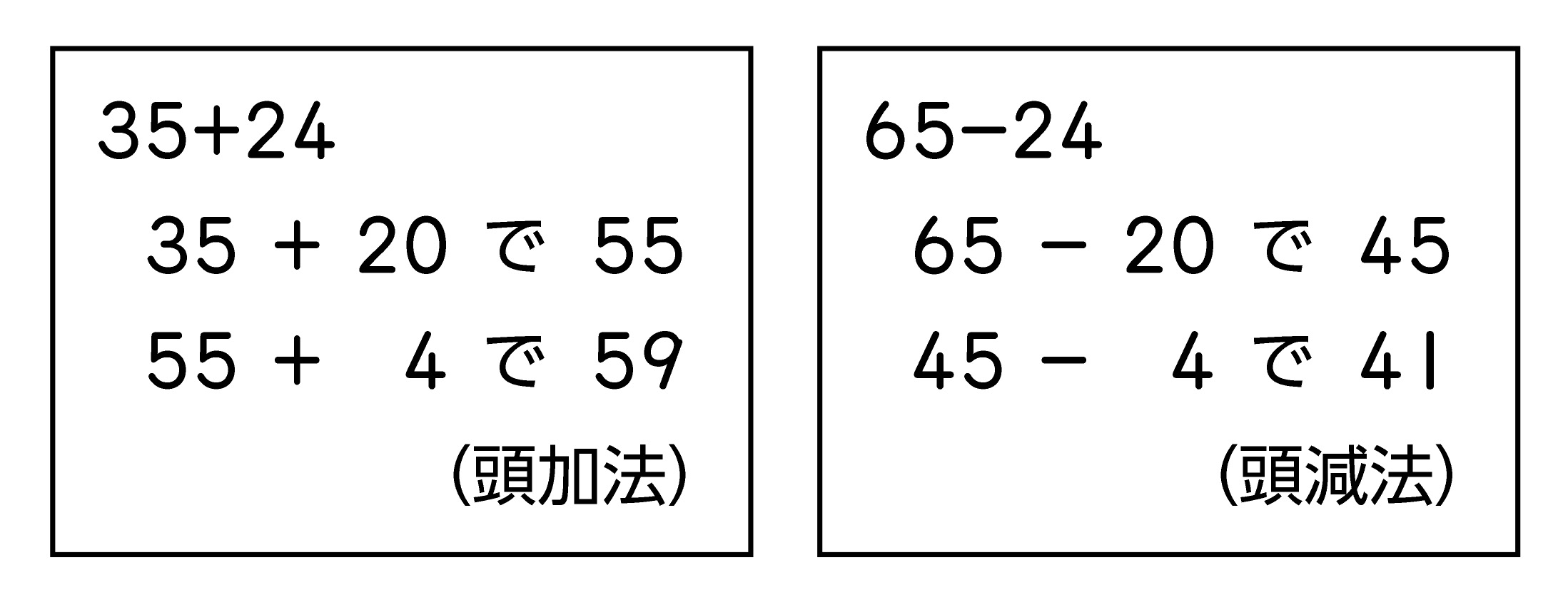

教科書p.88、89では、暗算の方法として、「頭加法」「頭減法」と呼ばれる方法を指導しています。

頭加法や頭減法は、筆算の手順とは異なり、頭から計算するため、はじめに計算結果の見当がつくことがよさの1つといえます。また、数を唱える順に計算すること、数の分解を最小限にしていることから、計算がやりやすいことも、よさといえるでしょう。

指導にあたっては、早く暗算できることや正確さのみを求めることよりも、まずは頭加法や頭減法に慣れ、豊かな数感覚とともに、今後の計算の基礎となる力を身につけさせるようにしましょう。

■ゲームによる暗算の習熟

暗算に習熟する活動では、計算ボックスという教具を用いて、ゲーム的な活動を取り入れています。

この活動では、例えば73+42の場合、数字カードを左から順に計算ボックスに入れていきます。2は最後に入れることになるので、まず73+40の計算をし、最後の2が入ると113+2を行います。ひき算のときも同様です。このゲームでは、頭加法や頭減法を自然に身につけることができます。

計算ボックスは、ティッシュペーパー等の箱を利用し、底面に5つ(または6つ)の四角形の穴を開け、側面の同じ位置にカードの挿入口として切り込みを入れて作ることができます。準備が難しい場合は、数字カードと「+」「−」のカードを並べてゲームを行うとよいでしょう。

■見通しをもち、判断すること

教科書p.88では、35+2□の計算をさせるときに、「35+20で55。56、57、…60を越えるかな…」と予想させたり、65−2□のときに、「65−20で45。44、43、…40より小さくなるかな…」と予想させたりしましょう。結果は、繰り上がりや繰り下がりがあるかないかで決定されます。このような見通しをもつ力を育てることが大切です。

[7]たし算とひき算(教科書上巻p.88〜89)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。